- ホーム >

- 連載 >

- 田原節子のもっと聞きたい

シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・堤 寛さん 診断するのは病理医。この事実をもっと広めて、患者と医療を真に結びつけたい

病理医と臨床医の連携こそがポイント

田原 それでも運の悪いケースというのはあるのですね。

堤 でも、それは意図的にやっていることではないのです。おかしいなと思ったら、臨床医は病理医に聞けばいいわけですし、病理医もおかしいと思ったら臨床医に聞く。それでも納得できなければ、いろいろな状況を総合的に判断しなければならない。それが患者さんにとっていちばん大事なことですからね。

田原 そこを聞きたかったんです。よくがんには個人差があるというんですが、主治医の先生と病理の先生の間で診断を決めるときに、どのようなコミュニケーションで、判断なさっているのでしょうか。

堤 個人差でいちばん大事なのは、つまりその方に最適な治療法を選んでいくということですね。普通は診断基準にしたがって、客観的、冷静に診ていくのですが、それに則らないような特殊な症例については、必ず連絡して対応するということですね。常勤の病理医がいる病院はそのようなことがやりやすいですし、いない場合はやりにくいですね。

田原 最初に肉眼で見ることが大事だとおっしゃっていましたが、肉眼で白黒つけられるものなのですか?肉眼でみてこれは危ないものだとか、危なくないものだというのは、実際にはどのように違うのですか?

堤 乳がんが進行して表面に出てくると、皮膚が引きつれたようになります。こうして浸潤することが悪性腫瘍の最大の特徴ですね。これは乳がんに限らず、胃がんでも肺がんでもみんな同じなのですが、それが象徴的に体の表面からわかるのが乳がんの最大の特徴です。良性腫瘍は浸潤しないのでコリッとしていますからね。 出血がある、壊死がある、硬さが周囲と違う、など細かい条件はまだほかにもありますが、だいたい肉眼で診断がつきます。

田原 いま肉眼でとおっしゃったのは、乳房そのものを肉眼でみるということですか?それとも切り取ったものですか?

堤 両方ですね。切り取った乳房には割を入れて、病変の姿を肉眼で直接みることができます。肉眼診断の対象には、たとえば大きなものから小さなものまでいろいろあります。ある程度の大きさ、針生検の1センチの長さで、1ミリぐらいの幅があれば、かなりな確率でがんだとわかります。もちろん、顕微鏡で確認することによって、100パーセントに近くなるわけです。

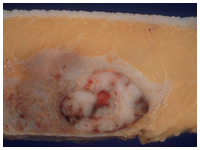

乳がんの肉眼所見:

切除された乳房に割を入れた所見。

中央の大きなしこりがにっくき乳がんである

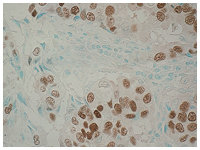

乳がんにおけるエストロゲン受容体の発現:

このがん細胞では、核内にエストロゲン受容体が陽性

(褐色を呈する)であることが、

特異抗体を使った免疫染色で証明される。

ホルモン療法が有効であることがわかる

「どう標本をつくるか」の大切さ

田原 リンパ節転移を発見するための、*センチネルリンパ生検については、病理医としてどうお考えですか?

堤 リンパ節はまわりを被膜に覆われていて、そのなかにリンパ節の成分があります。その線維性被膜に覆われたリンパ節を横に切ると、リンパ節内部の細胞成分が盛り上がってきます。細胞が多くて、リンパ節のなかの圧力が高いためです。

がんが最初に転移するのは、被膜の直下の部分なのですが、リンパ節の切り方によって、ここにちょっとした転移があっても、一見陰性になってしまうことがあるのです。よく気をつけないと、中央の少し盛り上がった部分だけが標本になるためです。(図参照)

だから、センチネルリンパ節生検では、リンパ節をまるごと出してもらって、病理が確認しながら工夫をして切るものなのです。この点については肉眼観察の大切さを理解していない外科医から、「知りませんでした」と言われることもあるくらいです。標本のつくり方が大事だということは、もっと啓発しないといけませんね。

田原 顔つきのいいがん、憎たらしいがんという言葉は、顕微鏡を覗いた病理の先生からでた言葉でしょうか?

堤 そうでしょうね(笑)。でも正常細胞を美人とした場合に、がんが不細工であるというのは、一般論としては正しいのですが、それでもおとなしくみえるのに悪いのもいますし、すごく悪くみえるのにおとなしいのもいます。そこでプロの診断が重要なんですね。

田原 具体的な標本の採り方とは、どうするのですか?

堤 たとえば、ここに乳がんがあったとして、まずそのがんの部分から標本をつくりますね。それからがんが全部取り切れているかどうかをみるために、切り取った部分でなく、残されている外側の断端部からも標本をつくります。それから皮膚に浸潤しているか、乳頭(乳首)に進入しているかどうかも重要なので、標本をつくってみるのです。切り出す組織の厚さは普通4~5ミリです。染色された標本は半永久保存が可能ですし、ホルマリンで固定された乳房も、何年でも保存可能です。

*センチネルリンパ節生検=センチネルとは英語で「見張り番」の意味。センチネルリンパ節とは、がんが最初に転移する確率のもっとも高い所属リンパ節のことをいう

実は早期がんこそ病理診断は難しい

田原 今私たち患者のがんは、病院ではどのように保存されているのですか?

堤 乳房を摘出したとすると、顕微鏡用に標本をつくった部分以外の大部分は残っています。このホルマリンに入った臓器は、保存庫にだいたい数年間は保存されていると思いますね。スペースにもよりますが。そこから切り出した*パラフィンブロックは永久保存します。

田原さんのがんを私は肉眼ではみていませんが、病理標本の優れた点は、何年前でも保存されている標本を郵送や宅配して、セカンドオピニオンが簡単にとれることですね。しかもとっても客観的です。標本は嘘をつかない。というわけで、顕微鏡標本はみさせていただきました。田原さんの乳房からは12枚の標本が作製されていましたが、3枚を除いてすべてにがん細胞がありましたね。炎症性乳がんというタチの悪いがんでした。

田原 乳がんの場合、普通どのくらいの数の標本をつくられるのですか?最初の診断で、病気が進行しているほど標本の数は多いのですか?

堤 いや、逆に少ないです。肉眼でどうみてもがんだとわかりますから。むしろ、早期の非浸潤がんのほうが、どこで浸潤しているかわからない不安があります。よく言われるのは、4~5ミリ間隔で組織を切り出したら、その間の1ミリのところに小さな浸潤部があったらどうするのか、ということですね。細かく切って調べれば、標本の数は100個にも200個にもなってしまいます。これが多くても少なくても、保険点数が同じなんですよね。標本をつくるだけでなく、顕微鏡でていねいにみて診断するだけでも時間がかかりますから、本当におかしいと思います。

田原 初期で小さいがんは、病理診断もすぐにわかって簡単だという感じがしますが……。

堤 病理診断は、一般に一見してすぐわかる浸潤がんのほうがやさしいですね。早期の乳がんの代表は非浸潤がんですが、この病理診断にはトレーニングが必要です。良性病変との鑑別に悩むことが少なくありませんし、乳腺専門の病理医への相談や質問が一番多い病変でもあります。

それに、非浸潤がんが必ずしも小さいとは限りません。しかも、浸潤していないので「しこり」が触れにくい。だから顕微鏡で確認するしかないのです。

非浸潤がんが乳頭をはさんであちこちにあれば、全摘手術の対象になってしまいます。そうしないと、がん細胞をすべてとり切れませんから。切除された乳房に、本当にがんの浸潤がないかどうかを確認するのは、絶対条件です。温存手術では、断端が大丈夫かをしっかりみないといけないので、温存手術された乳房の組織を4~5ミリ間隔で、全部顕微鏡で調べることもあります。標本は100枚を軽く超えるでしょう。そう、早期がんほど時間と手間がかかりますね。

田原 病理の先生にとって、あちこちに小さいのが飛んでいて、画像と併せてみながら、ここもあそこも取らないといけないというのが、いちばん大変ですか?

堤 そうですね。それを術中に迅速診断でみることもありますし、画像と比較して、これはどうだったんだろうと、外科医から聞かれることもあります。病理診断に提出された材料をていねいに調べあげ、臨床医と密なコミュニケーションをとる必要があります。ねばり強さとプロ意識が必要とされる仕事です。

*パラフィンブロック=顕微鏡標本のもとになるパラフィンに埋め込まれた組織のかたまりのこと。このブロックから、いつでも何枚でも顕微鏡標本を作製することができる

同じカテゴリーの最新記事

- 田原総一朗手記 がんを生き抜いた人生のパートナーに捧ぐ 「5年10カ月」の価値―生きる意志をエネルギーにした妻・節子

- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・竹中文良さん 『がん』と『心』の深い結びつきにさらなる注目を!!

- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・佐々木常雄さん 腫瘍に精通したホームドクターが増え、チーム医療が充実すれば、がんの在宅治療は定着する!

- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・青木正美さん 大いに語り合った医師と患者がよい関係を築く秘訣

- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・荻野尚さん コンピュータと情報の時代の申し子 陽子線治療は手術に匹敵する治療法

- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・幡野和男さん さらに副作用を少なく! 放射線の最先端治療 IMRTのこれから

- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・西尾正道さん 初期治療から緩和ケアまで、がん治療に大活躍する放射線治療のすべて

- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・堤 寛さん 診断するのは病理医。この事実をもっと広めて、患者と医療を真に結びつけたい

- シリーズ対談 田原節子のもっと聞きたい ゲスト・渡辺 亨さん 知れば知るほど奥の深い抗がん剤、もっともっと知りたい