- ホーム >

- 患者サポート >

- 患者のためのがん医療

「がん難民」は救済できるのか?――(前編)

新たながん難民の登場

名古屋市と共催で、がん患者さんの交流や学び、相談の場「ピアネット」を運営しているNPO法人ミーネット代表理事の花井美紀さんは、がん難民のプロフィールがここ数年で大きく変貌してきているのではないかと言う。

これまでは「有効な治療法はないか」という相談や話題が多かった。ところが最近は〝コミュニケーション難民〟や〝情報混乱難民〟が増えているという。

「治療方針をめぐって医療者と対立する、あるいは家族と意見が食い違って患者さんが孤立してしまう。例えば積極的な治療を継続するかしないか、というようなケースでコミュニケーションの齟齬に悩む人が多いように思います。それとネット情報を筆頭に、あまりにも簡単にアクセスできる治療情報に翻弄されて、身動きがとれなくなっている人も増えていると感じています」と花井さんは話す。

それとは別に、がん治療中、あるいは療養期に入ってから社会的な生活において、困難に遭遇して悩む人が目立つようになっている。就労などの仕事の問題が代表的だ。

がんは治っている、あるいは小康状態に入っている、にもかかわらず周囲の無理解で、職場で行き場を無くしている、家庭内で孤立している人が増えている。

こういった人たちも広義のがん難民ではないか、むしろこのような社会的ながん難民がこれからがん難民の中核をなしていくのではないか、と花井さんは指摘する。

これまであまり手を差し伸べられることのなかった、このようながん難民へも、医療の枠組みの中、あるいはその枠外で、様々なレベルでサポートが行われている。

医療体制での支援

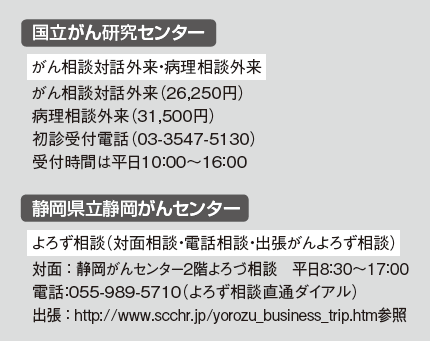

国立がん研究センターは、がん難民の存在を強く意識した新しい相談窓口「がん相談対話外来」を2010年9月に開設した。従来の社会福祉士(ソーシャルワーカー)が主に任に当たる相談窓口と違って、「外来」の延長であるとする点に、がん難民への対策の意気込みが感じられる。

実際の対話外来では、まず医師と看護師が一緒に患者さんや家族と対面し、30分ほどかけて相談を受けたり対話をしたりする。

ここで医師はいったん退席して、看護師が、分かりにくい説明がなかったか、医師に聞きづらい悩みがないかを確認。

再び医師が戻って、対話や相談を続けるという体制を構築した。全体で1時間程度の対応だというから、相談を主とした手厚いスペシャル外来と言っていいだろう。1日あたり8件に対応している。がん難民の受け皿をとりあえずは作ったという点は大いに評価してよい。

体制や機能は異なるが、静岡県立静岡がんセンターや、愛知県がんセンターでも常設の窓口を置いており、がん難民を積極的に受け入れている。とくに県立静岡がんセンターの窓口「がんよろず相談」は病院の開設と同時に設置され、すでに活動は10年を超える。医療従事者が対面もしくは電話で相談に応じる体制をいち早く作り上げ、患者さんや家族らが抱える悩みや負担を和らげるための支援に取り組んできた。この活動は全国のがん診療連携拠点病院の相談支援センター(相談窓口)のモデルとなった。その相談事例は同院のホームページにアクセスすれば見られるので、参照することも可能だ。

今、厚労省指定のがん診療拠点病院は全国で397施設(平成25年8月1日現在)あり、その最大の眼目は、地域の格差を意識することなく標準治療を受けることができるという点にある。

実はがん診療拠点病院としての指定を受ける要件として、相談支援センターの設置は必須となっている。治療に関する相談や生活上のことなどについて相談することができる。拠点病院に入院・通院をしていなくとも相談は可能だ。相談の対応には、国立がん研究センター(がん対策情報センター)による研修会を修了した専従・専任のスタッフを置くように義務付けられており、看護師やソーシャルワーカーが当たっていることが多い。

民間の支援

がん難民の相談の受け皿としては、民間が運営している「がんサロン」もその1つとして挙げられるだろう。

島根県でのがんサロンが発祥といわれるが、その起源については不明だ。2000年代に入って全国に急速に広まった。その名の通り、本来はお茶を飲みながら、患者さんや家族の交流、情報交換の場として存在することが目的であるが、活動内容は様々である。

医師など専門家を招いて勉強会や相談会を行っているところもある。敷居が低くて利用しやすいというメリットがある。

設置や運営の主導もまちまちで、病院が主導している場合は、院内のコーナーや一室を貸与する場合もある。

患者団体、行政、NPO法人、個人の患者さんが中心になっている場合では、それによって活動の場も市民センター、公民館、保健センター、個人宅などになる。原則として利用は無償だが、お茶やお菓子を持ち寄るところもある。

今回紹介したように、がん難民を受け入れる受け皿は、すでに広がっているので、積極的に利用されたい。

だが、そういったサポートだけではがん難民の根本的な解決には成り得ない。

次回後編では、虎の門病院高野利実さんとNPO法人ミーネット代表理事の花井美紀さんの提言を切り口に、さらにがん難民問題を掘り下げ、根源的な解決への糸口を探る。

同じカテゴリーの最新記事

- 敷地内に連携ホテルオープン、2030年には新病院完成予定! 最高の治療と創薬などを目指す国立がん研究センター東病院

- 仕事という「生きがい」を保てる体制づくりを医療者側からサポート

- 薬剤師も看護師も医療秘書も――チーム全員の高いレベルの仕事が最良の治療をもたらす

- 手術、サイバーナイフ、化学療法の利点を生かし 脳腫瘍のより良い治療を

- 泌尿器がんの治療で、海外医療支援で、求められる場で最新最善を目指します

- 症状も経過も実に多様な神経内分泌腫瘍 患者さんと専門医師が出会えるネットワークを作りたい

- 様々な診療科や職種をつなぐ横糸となって がん医療できらっと輝く病院を創りたい

- 医師はがんを治療するのではなく、その「お手伝い」をするのです

- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート