- ホーム >

- 患者サポート >

- 患者のためのがん医療

「がん難民」は救済できるのか?――(後編)

薬があればがん難民はいなくなるのか?

最近のがん医療の進歩は基礎研究も含めて著しいものがある。特に薬物療法のそれは日進月歩と言ってよい。開発中の薬も目白押しだ。これらの薬を素早く患者さんのもとに届け、選択肢を増やすことができれば、がん難民は生まれなくなる現在のがん難民もそれを待望しており、希望を与えるべきだ、との意見がある。これに対し、虎の門病院臨床腫瘍科部長の高野利実さんは疑問を呈する。

「新薬開発が重要であるのは間<違いありませんが、選択肢をたくさん用意すれば、それだけでがん難民がいなくなるというのは幻想です」

がん難民の多くは、薬物療法を続けることに希望を見出し、どこまでもその希望にすがりつこうとする。

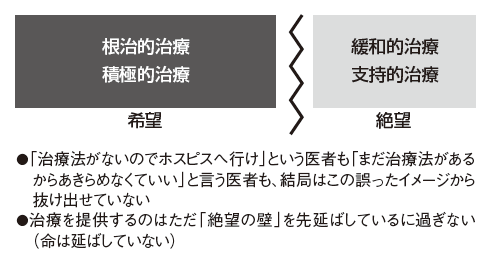

「薬物療法の選択肢がなくなったら『絶望』だと思い込んでいる患者さんに、薬物療法をしない方がよいですよ、と説明するのは簡単なことではありませんので、多くの医師は、効かない可能性が高いとわかっていても、薬物療法を続けようとします。薬物療法の選択肢がなくなるからがん難民が生まれるかのように思われがちですが、むしろ、薬物療法だけが『希望』だと思い込ませる風潮こそが、がん難民の原因であるということに気づくべきです」と高野さん。

動脈硬化難民や糖尿病難民がいないのは何故か?

そもそも、治療があるかないかで希望と絶望が決まるなんて考えなくてもよいと高野さんは言う。

進行がんや再発がん同様、難治性の疾患は他にもある。例えば動脈硬化や糖尿病である。

「どちらも根治は困難で、一生向き合う必要があり、やがて命を脅かすことになるという点では変わりません。でも動脈硬化難民、糖尿病難民という言葉はなく、病名を告知されて絶望に打ちひしがれるような患者さんもあまりいません。それは何故でしょうか?」(高野さん)

動脈硬化や糖尿病はがんほど重篤な疾患ではないからでは――と答えると、言下に否定された。

「日本人の死因としてがんに次いで多い心疾患や脳血管疾患の背景には、動脈硬化や糖尿病があります。命に関わるという点で違いはないのに、圧倒的に違うのは、『イメージ』です」(高野さん)

がんには、「死」「不幸」「不安」「絶望」と直結するイメージが強く、病気の実態以上に、そのイメージが患者さんを苦しめている、と高野さんは指摘する。

このイメージと、それに基づく「治療をあきらめたら絶望しかない」という思い込みこそが、「がん難民」を生み出している。

「今の時代、薬物療法の選択肢はいくらでもあり、それを提供するのは、私たち腫瘍内科医の大事な仕事ですが、選択肢があるから治療をするというのではなく、目標があるから治療をするのだ、ということを忘れてはなりません。

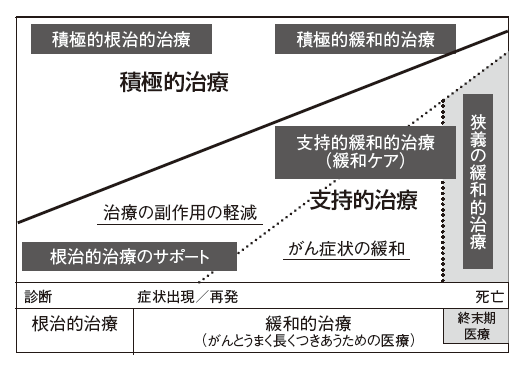

選択肢があるからというだけで『見せかけの希望』にすがりつく前に、『本当の希望』を見つめ直してみる必要があるのではないでしょうか。そして、その『��当の希望』を支えるためにあるのが、緩和ケアです。緩和ケアというのは、医療そのものだと言ってもいいと思います。

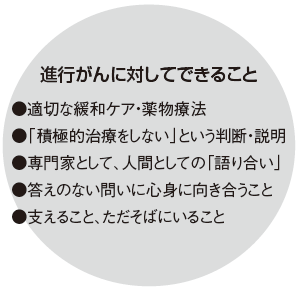

緩和ケアを行いつつ、目標に近づくための薬物療法があれば、それをうまく活用していけばいいし、薬物療法がマイナスに働いてしまうようであれば、薬物療法は行わず、緩和ケアに専念すればよいわけです。薬物療法をするかしないかで、目標や希望が変わることはありません」

最近は緩和ケア科を設置している医療機関も増えてはいるものの、まだ完全ではない。また、緩和ケアに対する意識は患者さんも医療者もまだまだ低い。

「緩和ケアは、治療法がなくなったときの絶望のケアではない」と高野さんは言う。

患者さんも医療者も、どんな状況であっても希望を見出すことができるという意識が必要であり、そのとき初めて緩和ケアの意義も見出せるのではないか。

がん難民がゼロになる日はまだ遠い。だが、出口は確実に見えている。

同じカテゴリーの最新記事

- 敷地内に連携ホテルオープン、2030年には新病院完成予定! 最高の治療と創薬などを目指す国立がん研究センター東病院

- 仕事という「生きがい」を保てる体制づくりを医療者側からサポート

- 薬剤師も看護師も医療秘書も――チーム全員の高いレベルの仕事が最良の治療をもたらす

- 手術、サイバーナイフ、化学療法の利点を生かし 脳腫瘍のより良い治療を

- 泌尿器がんの治療で、海外医療支援で、求められる場で最新最善を目指します

- 症状も経過も実に多様な神経内分泌腫瘍 患者さんと専門医師が出会えるネットワークを作りたい

- 様々な診療科や職種をつなぐ横糸となって がん医療できらっと輝く病院を創りたい

- 医師はがんを治療するのではなく、その「お手伝い」をするのです

- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート