- ホーム >

- 患者サポート >

- 患者のためのがん医療

悩みやつらさを抱え込まないで! AYA世代のがん対策が本格化

学業・仕事と治療を両立する難しさ

AYA世代の前半に直面する大きな問題は学業です。長期入院による学習の遅れは深刻ですが、日本では義務教育が保障されていることは強みです。

「義務教育期間の小・中学生には、長期入院を余儀なくされた場合、病院内に設置されている院内学級に転校して学業を続けられる仕組みがあります。義務教育期間中は、入院してもその学年の教育を受けられるようサポートされるのです」と堀部さん。問題は義務教育を終えている高校生以降だと言います。

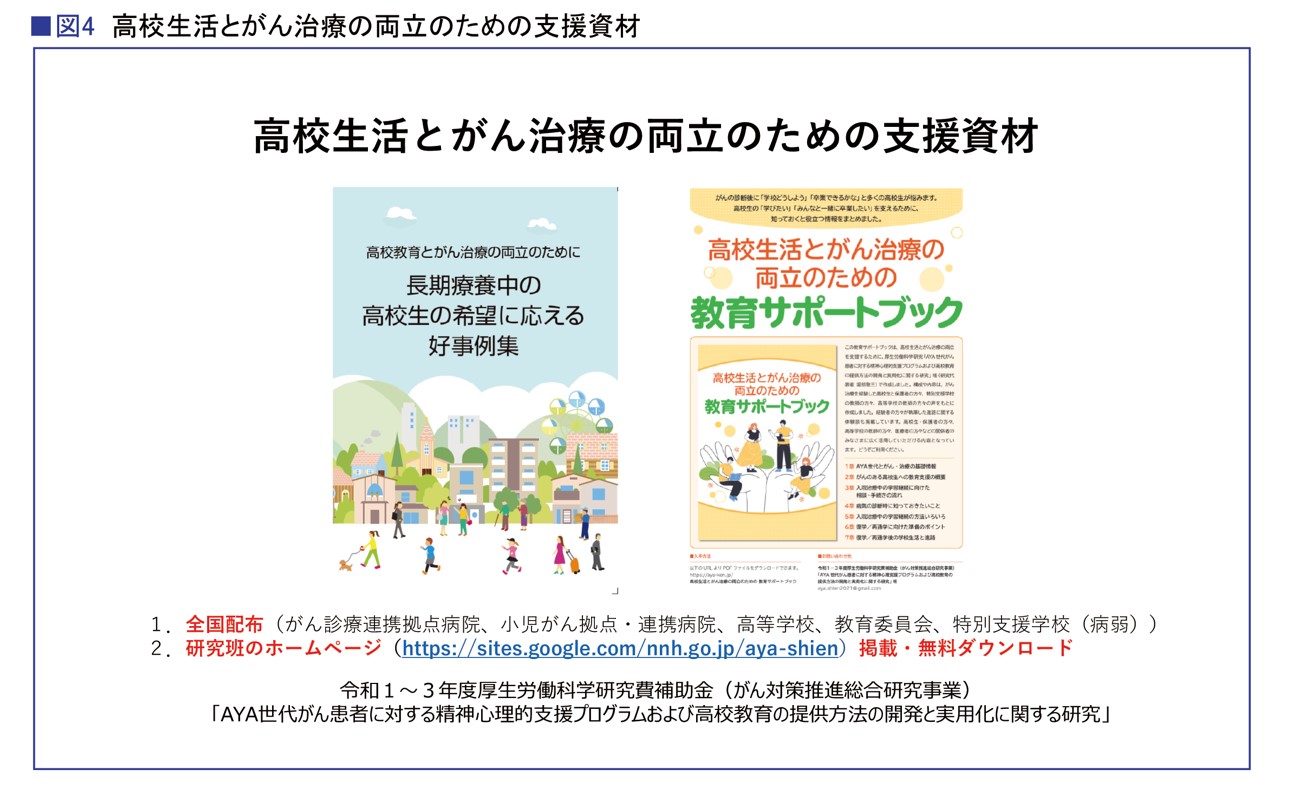

「数年前までは、義務教育を終えると、途端に国の支援がありませんでした。高校生の学習支援を独自に行っている一部の自治体を除くと、長期入院しながら学業を続けることが非常に難しいのがAYA世代だったのです。長らく、家庭と学校が連携してオンライン授業を導入するといった個々の努力に委ねられる状況でしたが、2019年以降、文部科学省がAYAがん対策の一環として高校生の教育支援にもようやく乗り出しました。私たちも厚生労働省の研究班「AYA世代がん患者に対する精神心理的支援プログラムおよび高校教育の提供方法の開発と実用化に関する研究」で高校教育支援のための支援資材の開発を行いました」(図4)

仕事と治療の両立も大きな悩みになります。昨今、国の働きかけもあって徐々に「仕事を続けながら治療すること」について企業も配慮するようになってきてはいますが、AYA世代は就労を開始する時期にあたるため、就職活動の際にがんという病を抱えていることがマイナスに働いてしまう懸念は大きいと言わざるを得ません。

「就労年齢に達しているがん患者さんの中で、働いている人の割合は50.8%、働きたくても働くことのできない人が28.8%という調査結果も出ています」と堀部さん。厚生労働省は「がんなどの難病を理由に就職や働くうえでの差別をしないように」との提言を出していますが、実情はなかなか難しいようです。

将来、子どもが欲しい場合には?

さらに、がん治療を続けるうえでAYA世代が直面するのが「妊孕性」(にんようせい)の問題です。

がん治療は生殖機能に影響する可能性があり、将来、子どもをつくりたい意思がある場合、治療前に対策を講じる必要があります。具体的には、女子なら卵子の凍結保存、月経前の世代の女子なら卵巣��凍結保存。男子なら精子の凍結保存という方法をとります。

妊孕性温存に対する国の取り組みについて、堀部さんは次のように説明しました。

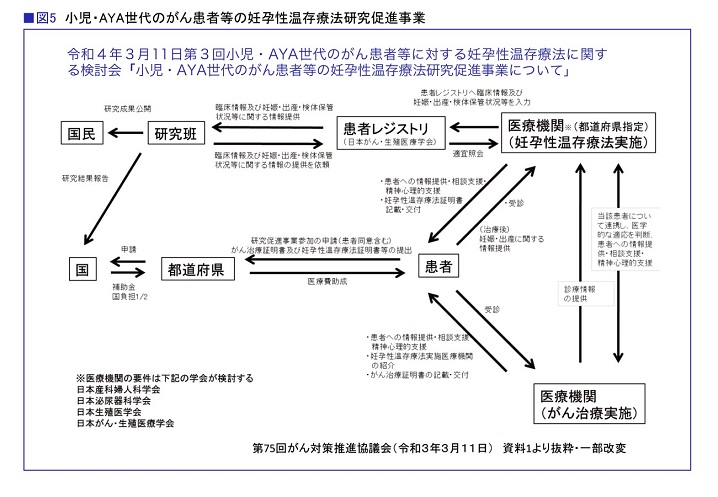

「がん治療前の妊孕性温存対策がいっきに進んだのは2021年、菅元首相が『小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業』を推し進めたことによります。2017年には『小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン』が発行されていたにもかかわらず、2021年より前は、がん患者さんに対する妊孕性温存に助成金を出す自治体は数えるほどしかありませんでした。そんな状況下、2021年に妊孕性温存のための仕組みが制度として完備され、同時に全国すべての自治体で助成制度も整えられました」

現在は全国どこでも、小児・AYA世代のがん患者さんが希望すれば、「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」に参加し、自治体の助成を得て、がん治療前に妊孕性温存療法を受けることができるようになっています(図5)。

同じAYA世代の仲間を見つけるには?

AYA世代のがん患者さんは非常に少ないため、同年代の同じがん種の仲間になかなか出会えないという問題もあります。これは想像以上につらく、深い「孤立感」に至ることもあると堀部さんは指摘します。

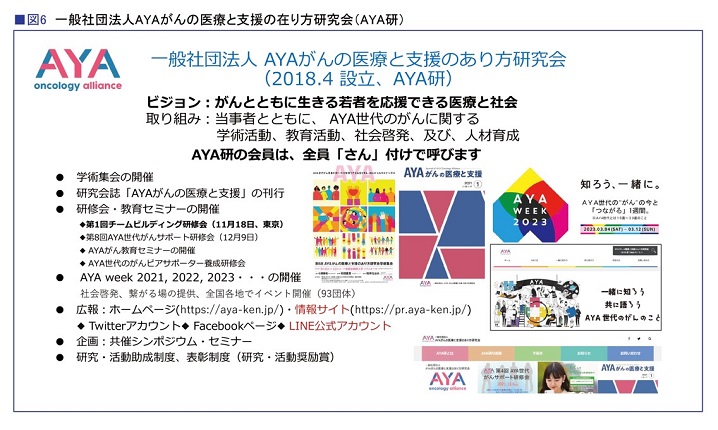

「たとえ近くに同じ悩みを抱える人が見つからなくても、全国にはたくさんのAYA世代のがん患者さんがいることを知ってほしいと思います。先に述べたAYA研(一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会)は医療者と研究者に加えて当事者も参加する学会ですが、ここでは毎年3月に『AYA week』というイベントを開催していて、全国のAYA世代の患者さん同士が繋がれる機会でもあります。こうしたイベントを活用して、ぜひ患者さん同士、横の繫がりを持ってください」(図6)

堀部さんは最後に、こう語って話を締めました。

「全国には現在、456のがん診療連携拠点病院があり、そこには『がん相談支援センター』が設置されていて、がんに関する悩みごとを何でも相談できるようになっています。その病院にかかっていなくても相談はどなたでもできますので、ぜひ活用してください。また、気持ちがつらいというのが若年の特徴でもあり、現在、心理的な苦痛に対してどのような支援が必要かをスクリーニングする『支援プログラム』(国立がん研究センター中心に作成)の普及により、AYA世代の精神的なサポートを全国に広げようとしています。治療の悩みはもちろん、精神的なつらさや悩みを患者さんや家族だけで抱え込まないでほしいと願っています」

同じカテゴリーの最新記事

- 敷地内に連携ホテルオープン、2030年には新病院完成予定! 最高の治療と創薬などを目指す国立がん研究センター東病院

- 仕事という「生きがい」を保てる体制づくりを医療者側からサポート

- 薬剤師も看護師も医療秘書も――チーム全員の高いレベルの仕事が最良の治療をもたらす

- 手術、サイバーナイフ、化学療法の利点を生かし 脳腫瘍のより良い治療を

- 泌尿器がんの治療で、海外医療支援で、求められる場で最新最善を目指します

- 症状も経過も実に多様な神経内分泌腫瘍 患者さんと専門医師が出会えるネットワークを作りたい

- 様々な診療科や職種をつなぐ横糸となって がん医療できらっと輝く病院を創りたい

- 医師はがんを治療するのではなく、その「お手伝い」をするのです

- 口腔ケアで患者さんの口の苦痛をなくし 治療効果アップをサポート