- ホーム >

- 患者サポート >

- 医師と患者のコミュニケーション

質問促進パンフレット:医療者と患者とのコミュニケーションが上手くいかないという人のために あなたは聞きたいことを医療者にきちんと聞けていますか?

想定される質問は反映

パンフレットを手にとって思うのは、「書かれている質問数が多い」ということ。これについて白井さんは、「確かに数としては多いです。『こんなに聞かなきゃいけないの?』と思われる方もいるのですが、『全部質問するのではなく、自分が聞きたい質問を1個でも2個でもピックアップするのに使ってください』と説明しています」。つまり、想定される質問は網羅しようと作られたのだ。

なぜなら日本の患者さんが医師に求めることは、海外に比べて複雑だから。たとえば、コミュニケーションに関して日米の調査を比較してみると、米国では多くの患者さんが持つ「たくさんの情報をはっきり伝えてほしい」という伝え方への要求が、日本では「少しの情報でいいのではっきり伝えてほしい」「情報はたくさん知りたいが、あまりはっきり伝えてほしくない」など、枝分かれしているという。

「コミュニケーションの意向は人それぞれ。ある人が望まないことを別の人は望むこともあります。ですから、普通なら質問に入れるのを危惧する『どれくらい生きられますか』という項目も載せています。患者さんからは『どきっとしたけれども必要な項目だと思う』という感想をいただきました」

今後も利用したいという声も

(Shirai, Psychooncology 2012)

(Shirai, Psychooncology 2012)パンフレットでは「想定される質問はこのくらいですよ」と目安を示してくれるので、がん告知という初めての事態に直面して「何を聞きたいのかすらわからない」という患者さんの不安を、まずは解消してくれる。想定質問集を読み、全体のイメージをつかむと、医師との話し合いの前に、患者さんの頭の中が整理されることが多いという。

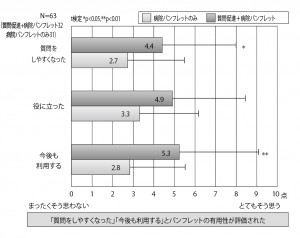

「国立がん研究センター東病院の外来患者さんに、質問促進パンフレットと病院パンフレットの両方を渡した方と、病院パンフレットだけを渡した方とに分けて、パンフレットの有用性について調査を行いました。すると、質問の数は増えなかったものの、『役に立った』という評価をいただきました」(図4)

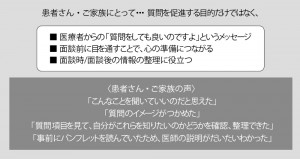

他にも患者さん本人・ご家族とも、「こんなことを聞いていいんだと思った」という声や��質問のイメージがつかめた」「質問項目を見て、自分が知りたい質問かどうかを確認、整理できた」という声もあがったという(図5)。

(Shirai, Psychooncology 2012の調査 自由記載より)

(Shirai, Psychooncology 2012の調査 自由記載より)パンフレットを公表して1年半。「まだ感触は手さぐり」と白井さんはいうが、国立がん研究センターのサイトに掲載されると、ダウンロード数が急増。月間ダウンロード数は、最多で1,896件、10月まで平均で731件にのぼっているという。

「医師や患者さん向けの講演会でご紹介すると、ダウンロード数が急に増えます。でもまだ『これは役に立ちそうですよ』と紹介している段階。実際に使ってどうだったのかというフィードバックは、これからです」

医療者も質問を待っている

医師との話し合いの場は、独特な緊張感を伴う。

「時間だけが流れ、その後振り返りもできず、結局何が聞けなかったのかすらわからなくなってしまう方もいます。そうならないためにも、まずはこのパンフレットを使っていただきたい」と白井さん。

余裕があれば聞きたい質問をピックアップして情報を整理、医師との話し合いの前に見て、自分が聞きたいことを確かめる。また、話し合いの後にパンフレットを開いて、聞きたいことがちゃんと聞けたか、聞きたいと思っていたのに聞けなかったのは何かを知るのにも役に立つ。

では、忙しい医師に質問しやすくなる、何かコツみたいなものはあるのだろうか?

「とくに“これ”といったものはありません。ただ、『これだけは今日聞きたい』という質問をあらかじめ決めておくと質問しやすくなるかもしれません」

また医師以外にも、看護師や病院の相談室などをぜひ利用してほしいと白井さん。

「患者さんがしたい質問の中には、生活のことなど看護師のほうが得意な質問もあると思うので、ぜひ相談していただきたいですね。どの質問を誰にしていいかわからない場合も、看護師や病院の相談窓口、相談支援センターに行けば『誰に聞いたらいいか』を聞くことができます」

絶対に覚えておいてほしいのはこのこと、と白井さん。

「患者さんも何を聞きたいのかわからないでしょうが、医師も患者さんが、どんな情報をどのくらい知りたいかわからなくて不安なのです。医療者の立場で振り返ると、やはり患者さんには質問してほしい。肝心なことが伝わらなくて行き違いがあったりすると、治療中や治療後に『こんなはずではなかった』という思いや後悔につながることがあるからです」

医師から質問を促す時代に

医師向けのコミュニケーション技術研修会の様子。「医師のほうからも患者さんに質問を促してほしい」と白井さん

医師向けのコミュニケーション技術研修会の様子。「医師のほうからも患者さんに質問を促してほしい」と白井さん現在日本サイコオンコロジー*学会では、患者さんと医療者が互いにうまくコミュニケーションがとれるよう、医師を対象にした研修会を開催している(写真6)。この研修会では、がん患者さんへのアンケートをもとに開発されたプログラムを用い、患者さんが望むコミュニケーションを医師が学ぶ機会となっている。このプログラムでは、医師から患者さんへ質問を促すことを勧めている。

「医療者の方へは、『ぜひこのパンフレットを医師自ら患者さんに渡してあげてください』と呼びかけています。また、病院のロビーや診察室の受付、患者さんが手に取れる場所に置くことで『私たちはあなたの質問を受けますよ』という意思表示になります」と白井さん。

医療者も患者もよりよい医療が受けられることを目指しているのは確か。この質問促進パンフレットがその一助となることを期待したい。

*サイコオンコロジー=がん患者さんや、そのご家族の心理・社会・行動的な側面について研究・実践・教育を行う精神腫瘍学という学問