- ホーム >

- 患者サポート >

- 医師と患者のコミュニケーション

複数の治療選択肢があるときは SDM―シェアード・ディシジョンメーキングで!

がん治療は日進月歩、次々に新薬や新しい治療法が開発されています。その一方でどの治療法を選んだらいいのかわからないという患者さんの声が聞かれることも増えてきました。

2次、3次治療の選択肢は1次治療に比べてエビデンスが少なくむずかしいという場合もあります。最近は医師の説明を聞き自分で納得のいく治療法を決めることが増えていますが、選択肢が多いときに役に立つと考えられているのがSDM(シェアード・ディシジョンメーキング)です。

医療者と相談し、納得して治療を受けるための考え方を京都大学大学院医学研究科社会健康学系専攻健康情報学分野教授の中山健夫さんに解説していただきました。

SDMはインフォームド・コンセントとどう違うのですか?

「説明と同意」と訳されることが多いインフォームド・コンセント(Informed Consent:IC)という言葉をご存じの患者さんは多いでしょう。

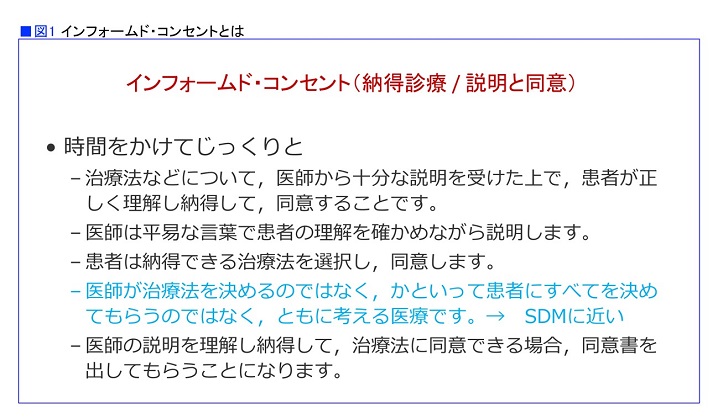

「医療現場では〝IC〟と略されてほぼ定着していますが、一般の方にはそれほど定着していないのかもしれないですね。医師が患者さんに『あなたにはこの治療が良いでしょう』と説明し、治療に対して患者さんに同意を求めるもので、日本では医師会が1991年にインフォームド・コンセントに関する報告書を出しました。それまで日本では治療を決定するのは医師であり、患者さんは黙ってそれに従うのが当たり前だったので、これからはちゃんと患者さんに説明して、同意をいただかないと治療はできないという意識付けにはなってきました」(図1)

「シェアード・ディシジョンメーキング(Shared Decision Making:SDM)はこのインフォームド・コンセントの議論をさらに深めたところから出てきたものです」と、SDMの考え方を医療現場や一般市民に紹介している京都大学大学院医学研究科社会健康学系専攻健康情報学分野教授の中山健夫さん。

では、インフォームド・コンセントとSDMはどこが違うのでしょうか。

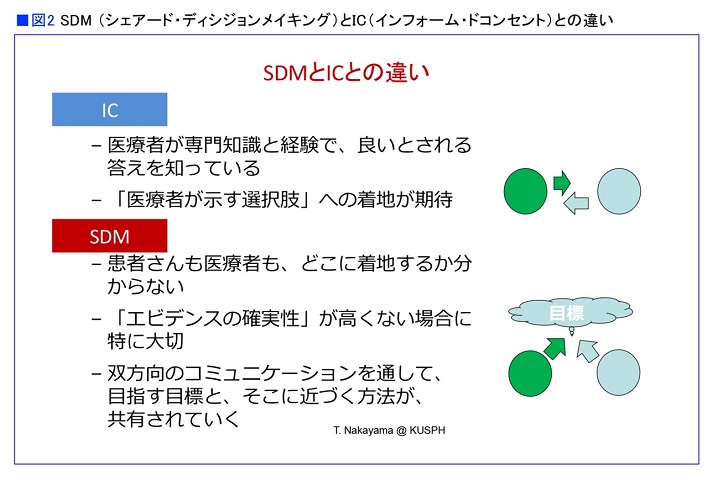

「インフォームド・コンセントは専門知識と経験を有している医師が、よいと思われる治療法がわかっていることが前提になっています。医師は治療法について説明を行い、患者さんはそれを理解した上で、その治療を受けることに同意します」

一方、SDMは主に、「エビデンスが少なく医療者も患者さんもどの治療を選択すべきかわからないときに行うものです。ですから、患者さんと医療者の双方向からのコミュニケーションを通して、目標を共有してそれを達成するための方法(治療)を探していくことになます」(図2��

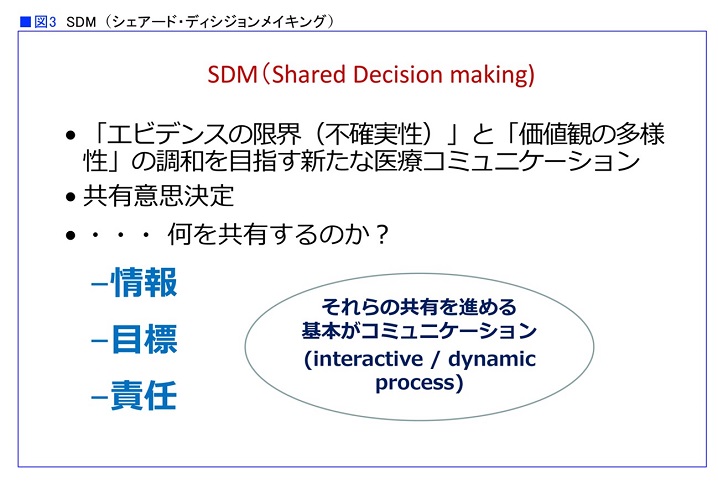

シェアード・ディシジョンメーキングの日本語訳はまだ定まっておらず、「共有意思決定」、「協働的意思決定」などと呼ばれています。

中山さん自身は、「〝シェアード〟というところが重要です。〝共有〟と訳するといいところは、では誰と誰が何を共有するのでしょうかという話につながりますよね。そういう意味で〝共有意思決定〟がいいのかなと思っています」

SDM(シェアード・ディシジョンメーキング)はなぜ必要ですか?

それにしても、「患者さんも医療者もどの治療を選択すべきかわからないとき」にSDMを行うとのことですが、これはいったいどういうことでしょうか。中山さんは説明します。

「今日、治療法の進歩は著しく、たとえば前立腺がんのように最初の治療から選択肢がたいへん多いがんもあります。それぞれの治療成績が同じような場合、どの治療を選択するかを決定づけるのは、患者さんの年齢や生活スタイルなど、さまざまです」

さらに、近年は再発後の2次、3次治療に使える薬剤が増えました。

「これらの薬剤はどの順番で使うかにより、生存率が大きく変わってくることがあります。2次、3次治療になると、患者さんの状態も治療歴もさまざまになります。そもそも、新しい薬剤は経験もデータも限られていて〝エビデンスの確実性〟が高くない場合も少なくありません。どの薬剤をどう使えば最善なのか、医療者でも判断が難しい状況も出てきています」

レストランやファッションに選択肢が多いのは嬉しいことです。医療でも選択肢が多いこと自体は嬉しいと思っていましたが、「どうするのが一番いいのかわかっていない状況では患者さんは不確実なことを試さざるを得なくなり、つらくて悩む状況に置かれるでしょう。選択肢が増えることは医療の世界では必ずしも嬉しいことではないのです」と中山さんは言います。

「エビデンスに基づいた一番推奨される治療が診療ガイドラインを通して明確になったものは基本はインフォームド・コンセントの形でいいのですが、複数の選択肢があって悩むときは、まさにSDMに切り替えが必要になります」

SDMはどのような手順で進めるのでしょうか?

SDMについて見ていきましょう。SDMの「共有意思決定」とは、情報・目標・責任の3つを共有するということです。

情報のうち、医療者が患者さんに伝えて共有するのはどんな治療法があるかという選択肢と、その治療を選択した場合に見込める利益(治療効果)と害(副作用、後遺症など)です。治療に伴い、どのような負担とコストがあるかも共有します。負担とはたとえば、放射線治療のように連日通院が必要とか、薬物治療の影響で脱毛するといったことも含まれるでしょう。また、当然ですが、検査結果など患者さんの体調に関する情報もすべて含まれます。

一方、患者さんから医療者に伝えて共有するのは価値観、生活スタイル、何を大事にしているか、何を楽しみにしているか、仕事や家族に対する思いだそうです。一見抽象的に見えますが、実際には患者さんがどのように生きたいかということですから、最も重要な情報と言えます。

次に共有するのは「何を目標とするか」です。その目標は病気を治すことであるのは明らかと考えがちですが、患者さんと医療者で目標が大きく違っていることは少なくありません。患者さんと家族の思いが違っていることもあります。また、患者さんの明確な目標が治ることでも、病勢などによっては完治がめざせないこともあります。

「そのような現実を見据えたうえで目標を設定・共有し、これを達成するための最善の選択は何か、一緒に考えていきます。目標は最初から完璧に決める必要はありません。確実な治療法がないという状況は受け入れるのはむずかしいことですし、決めた目標が揺らぐこともあるでしょう。可能な限り時間をかけて一緒に目標を設定し、治療を選択します」

患者さんと医療者、そして家族が目標を共有したら、最後に共有するのが責任です。というと「責任をとれ」と言われているような印象もありますが、要は「人のせいにしない」ということ。「後悔しないくらい納得できるまで悩むということです」と中山さん(図3)。

「SDMとは、どうしていいかわからないときは医師と相談して、協力して、一緒に悩んで決めよう、という新しい医療の姿なのです。しかし、SDMの時代は自分の病気について、知りたくない情報にもたくさん向き合わなくては自分の意思決定はできないので、患者さんにとっても厳しい時代になるのではないかという気もします。ですから患者さんが自分で決めることを望んでいないときには、『自分は医師に任せます』という選択肢もSDMの1つと言えます」