- ホーム >

- 患者サポート >

- 医師と患者のコミュニケーション

複数の治療選択肢があるときは SDM―シェアード・ディシジョンメーキングで!

エビデンスと自分の希望は両立できるのでしょうか?

「どんなエビデンス(科学的根拠)で、どんな希望かにもよりますが、エビデンスの考え方そのものを見直すことも大事」と中山さんは言います。

EBMとはエビデンス・ベースド・メディスン(Evidence-based Medicine)の略で、日本語では「根拠に基づく医療」と訳されています。1991年、米国内科学会の学会誌ACPジャーナルに『Evidence-based Medicine』と題する論文が掲載されます。これはカナダの内科医で臨床疫学の教授でもあるGuyattによる1頁の論文で、治療においてよりよい意思決定を行うためには、医療行為を科学的にとらえ直すことが必要と位置づけ、「医療の科学」として疫学・統計学を活用することが提唱されました。

この考え方がもとになり、今日、主流になっている診療の流れが確立したと言っても過言ではないでしょう。すなわち、臨床試験により治療効果と有害事象を確認し、国が承認して保険適用されます。そうした治療法を集約した標準治療が確立され、がん種別に「診療ガイドライン」がつくられるという流れです。

中山さんは国内の診療ガイドラインに関連する情報の拠点になっている公益財団法人日本医療機能評価機構Mindsの運営委員長も務めています。

しかしながら、中山さんは言います。

「医療者の間でも、EBMを研究によるエビデンスだけで決める医療と誤解されていることが多いですね。もちろんエビデンスは大事ですが、エビデンスに基づく医療は大切な他の要素も含んでいるのです。これはとても大事なことで、ここを明確にしておきたいと思います」

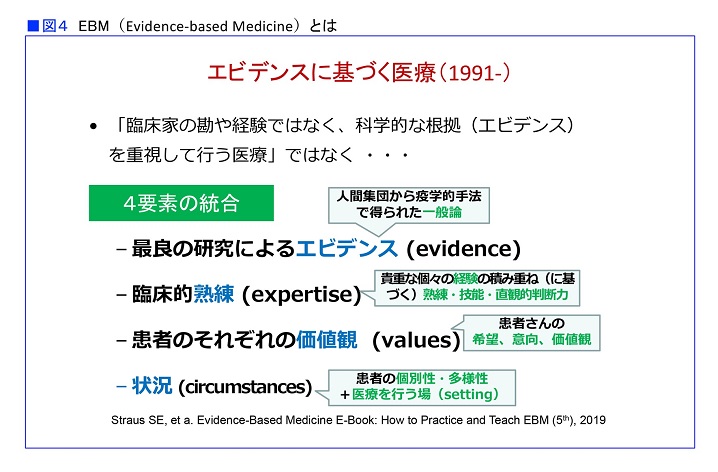

EBMのパイオニアたちは、EBMとは4つの要素が統合されたものと言っています(Straus SE 他『How to Practice and Teach EBM』2019年に第5版刊)。

その4つの要素とは ①最良の研究によるエビデンス ②医療者の臨床的熟練 ③患者のそれぞれの価値観 ④状況です(図4)。

「もう少し詳しく解説すると、①のエビデンスは人間集団から疫学的手法で得られた一般論、②の臨床的熟練とは貴重な個々の経験の積み重ねに基づく医療者の熟練技能と直感的判断力のことです。こういうものは論文にならないですが、人間の経験値はやはり素晴らしいのです」

「③の価値観とは患者さんの希望や意向です。そして④状況とは2つ意味があります。1つは患者さんの内側の状況ともいえる個別性や多様性です。同じ病気でも同じ患者さんはいませんね。たとえば、80歳の男性と30歳の女性とでは同じ大腸がんでも考えなければならないことは大きく変わってきます。もう1つは患者さんの外側の状況で、医療を行う場です。地域の診療所と大学病院では違いますし、各国でも違います。これは半分は冗談ですが、関東と関西でも違うかもしれませんね。制度は同じでもやはり文化が違いますから」

そして、「こうした異なる要素を統合して、患者さんためにいい医療を行うというのがEBMの正しいメッセージなのです。ここには患者さんの価値観や状況も入っているので、EBMを正しく理解すると自然とSDMの大事さにつながってくると言えます」と中山さん。

つまり、「エビデンスと自分の希望は両立できるか」に対する答えは「両立できる」であり、両立できるところを患者と医療者が一緒に探ることがSDMということと言えます。そのように考えると、SDMが単なるインフォームド・コンセントを超えて、これからの医療の1つの理想形であることが感じられます。

「そうでしょう。全部つながっています。EBMもナラティブ・べースド・メディスンも、その間をつなぐSDMもみんなつながっているのです」

ナラティブ・ベースド・メディスン(NBM:Narrative-Based Medicine)とは、病気になった理由や経緯、病気を患者さん自身がどう考えているかといったNarrative(患者さんの語り、物語)から、患者さんが抱える問題を全人的に把握し、解決方法を探る臨床手法のことです。

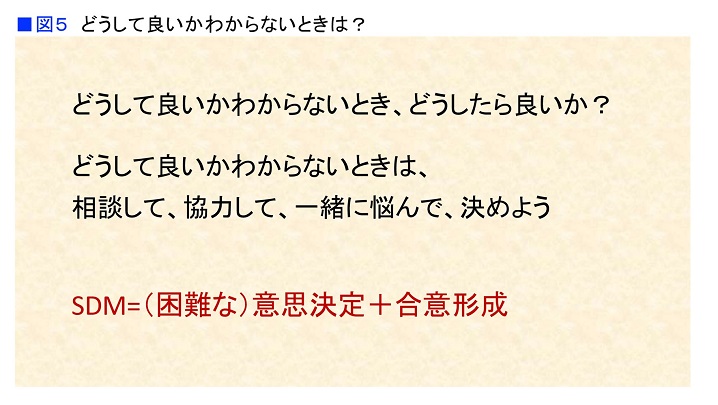

SDMのまとめとして中山さんは「病状が進行して、実は医者も答えがわかっていないようなときがSDMの出番と言えます。しかし、SDMは患者さんに無理に決めさせるのではなく、医師と患者さんの協働作業だということが大事です」と結びました(図5)。

もちろん医者がSDMのスキルを持っていることは大事ですが、患者自身も自分のがんについて詳しく知り、病状をしっかり把握し、そして自分の大切にしたいことを問い直していくことが、SDMを活用していくポイントになるでしょう。