納得した乳がん治療、療養生活を選ぶために アドバンス・ケア・プランニングの取り組み

希望する生活と治療のマッチングが重要

次に、残された時間、何を大切にして生きたいのか、どんな療養生活が希望か、そのためにはどんな治療が適切なのかを、患者、家族、医療者がともに話し合いながら決めていくことになる。

「患者さんやご家族が希望する生活と治療のマッチングが重要です。希望する生活だけに重視し過ぎると、ほとんど治療をしないような『放置治療』にも繋がりかねません。一方で、治療に偏り過ぎてしまうと、1日中しんどくて寝たきりのような状態にもなりかねないのでこれも問題です。症状が出ないように上手くコントロールしながら、その人の希望する生活ができるように、生活と治療をうまくマッチングさせることが重要です」

この過程では、患者の病状も常に変化するし、患者や家族の希望もどんどん変わっていくものなので、その都度話し合いながら、治療を進めていく必要がある。

「病状の変化とともに、ご自身の希望なども変わっていきますし、治療法も変更する必要があります。繰り返し話し合いをし、どんな療養生活を希望しているか、生活の目標は何かを、患者さん、ご家族、医療者がともに考え、治療選択肢し、目標に向かうことが大事です」

そして最終的には、最期をどう迎えるのかについても、話をする必要がある。

「どこで最期を迎えるか、いつまで治療を行うかなど、最期を見据えて話し合います。こうしたプロセスを十分に踏むことで、患者さん、ご家族は療養生活にも治療にも納得することができます。納得することができれば、怒りや不安といった感情も軽減することができます」

患者と家族の考え方のズレをなくす

このように医療者と患者・家族が話し合いながら、療養生活と治療について決めていくプロセスがACPになるわけだが、「患者さんご自身は納得されているのに、ご家族が納得されていない、つまり患者さんとご家族の間で考え方のズレが生じているケースが多い」と谷野さんは指摘する。

例えば、すでに肺や肝臓に転移があり、抗がん薬治療を続けてきた高齢の患者がいたとする。患者自身、治癒は難しいことを理解しており、「もう先行きは長くないので強い治療は受けたくない。家で好きなことをして過ごしたい」と思っていても、家族が「何とか治したい」と考えて、副作用の強い抗がん薬治療を続けるように勧めたり、エビデンス(科学的根拠)に乏しい民間療法に連れ回したりする例がしばしば見られるという。

「ご本人は納得されているのに、ご家族が納得できていな��ケースが案外多いのです。患者さんも、家族が言ってくれているのだからと、気を遣って気乗りしない治療を受けて、結果的にしんどくなってしまう。そうなると、本人もご家族もお互い不幸になってしまいます。

こういった結果を招かないためにも、考え方にズレが生じている場合には、患者さん、ご家族、医療者が話し合う場を設け、そのズレを解消する必要があります。治療のメリットとデメリットを医療者が説明し、患者さんとご家族双方の希望を聞き、医療者、患者、ご家族ともに納得する選択肢を選んでいきます。そしてどんな場合でも、医療者は最期まで患者さんと一緒に伴走していく、患者さんを決して見放したりしないことを伝えておきます」

ACPのガイドラインやチェックリストも作成

現在北里大学病院では、ACPを乳腺・甲状腺外科と、病院と在宅を結ぶ「サポートセンター」と化学療法・緩和ケアを行っている「集学的がん診療センター」の共同事業として行っている。

「私と、集学的がん診療センターの医師、サポートセンターの医師、看護師やソーシャルワーカーなどを交えて、月に2回カンファレンスを開き、事例検討やACPの実施方法などについて話し合っています」

ACPを本格的に導入して以降、谷野さんの施設では、基本的に再発患者で入院している人はおらず、通院して治療を続けている人がほとんどだという。外来通院中から、どう過ごしたいのか、どんな治療を望むのかということを患者、家族に尋ねることで、不安が軽減され、入院せずにそのまま在宅療養へ移行するケースが大半を占めるそうだ。

「患者さんの中には、外来で診てもらっているけれど通えなくなったらどうしよう、という不安を抱えている方がいます。そういった場合には、なるべく不安を軽減させるように、早い段階から在宅医を紹介するようにしています。『主治医は2人いれば安心だよね』と。『調子が悪いときに診てもらう往診の先生がいたら、入院せずに外来にも長く通えるよ』と説明しています」

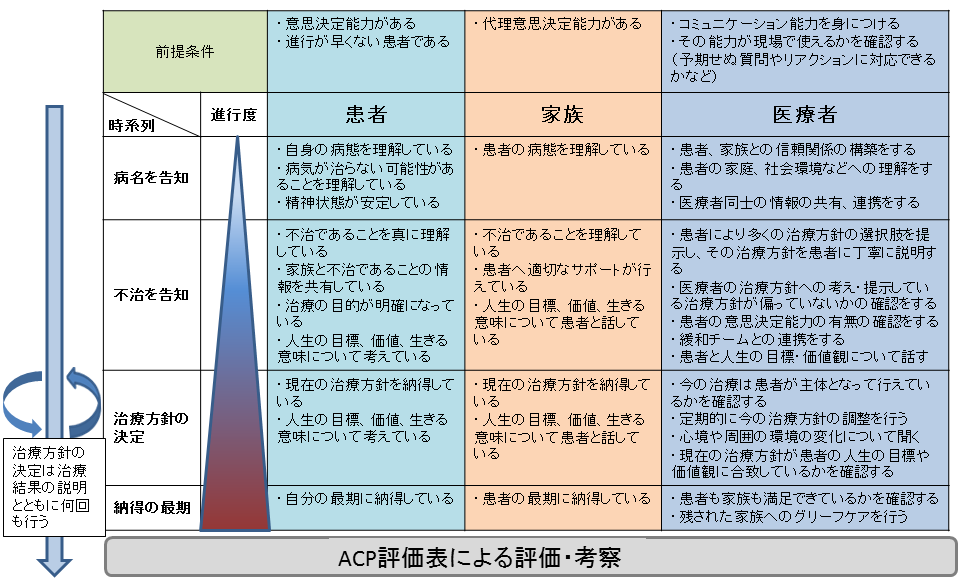

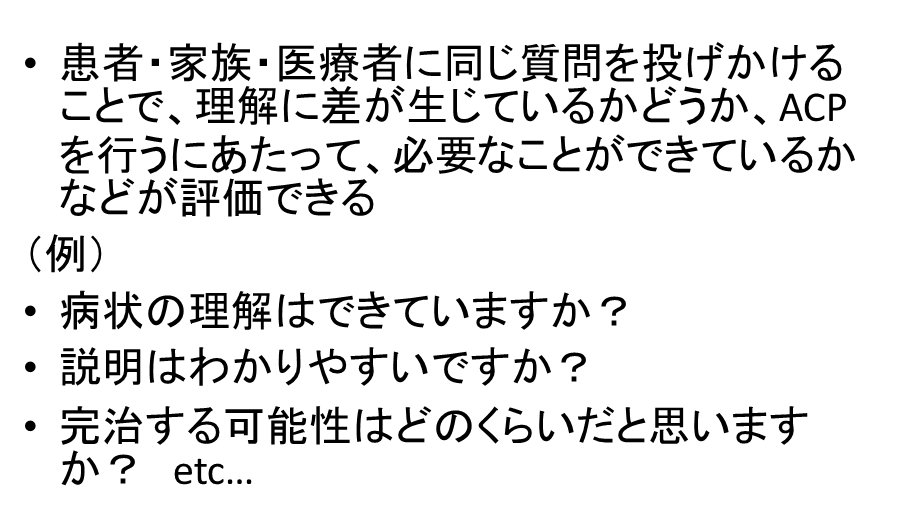

現状では、ACPの実施にあたって医療者の間にも温度差があるため、谷野さんは医学部の学生とともに、他の医療者が実施する際に参考となるようにガイドラインを作成(試作)したり、患者、家族、医療者それぞれの考えや思いのズレを知るためのチェックリストを作成するなどして、ACPの普及に努めている(図3、4)。

「今後は、患者さんの不安や悩みが、ACPによってどの程度軽減したかについても、評価していきたいと考えています」と谷野さん。患者・家族が〝納得した生活〟〝納得した治療〟を選択するためにはどうしたらいいか――。医療者が一丸となって、患者・家族と対話することが、今後ますます重要となってくることは間違いなさそうだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 高齢者乳がんに対する診療の課題 増える高齢者乳がん~意思決定支援を重視した診療を

- 納得した乳がん治療、療養生活を選ぶために アドバンス・ケア・プランニングの取り組み

- 乳がんサバイバーの職場復帰:外来通院中の患者さんを対象に意識調査 職場復帰には周囲の理解と本人の自覚が大切

- 診療放射線技師:治療計画から機器の管理まで幅広く行う 患者さんの不安を取り除くことも大切

- 義肢装具士:失った手足を取り戻し、日常生活を支援 早期訓練で、患者さんもより早く社会復帰へ

- 理学療法士:訓練ではなく日常を楽にするがんの理学療法 患者さんの体と思いに寄り添う

- 臨床研究コーディネーター:薬の開発を患者さんの立場からサポート 医師、製薬会社、患者さんの橋渡しを担う

- 音楽療法士:がん患者さんの心と体を癒やす音楽療法 身心の調子に合わせた選曲が大事

- 管理栄養士:細やかな心配りで、がん患者の「食べる」を応援 患者の約7割は、その人に応じた個別対応