大阪大学病院補完医療外来が進める食品、鍼灸等の臨床試験結果 免疫がカギを握る補完代替医療、何がよいか

長期間の培養で生じる有効成分

AHCCは液体タンクで長期間培養される

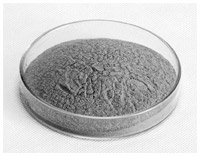

AHCCとは、キノコの菌糸体を液体タンクで培養し、抽出して得られる活性化糖類混合物の総称である。キノコの菌糸体を長期間培養することは難しいとされていたが、アミノアップ化学では独自の開発によりこれに成功した。菌糸体が長期間液体タンクで培養されると、その間にキノコが産生する酵素がさまざまな成分と反応し、AHCC特有の成分(β-グルカンやアセチル化α-グルカンなど)が産生されるという。この成分が人体の中で機能を発揮するようだ。

たとえば、がんに関連することで言えば、AHCCはインターロイキン12という物質の産生能を上げることが動物実験で確められている。インターロイキン12は、がんを攻撃する免疫細胞の1つ、NK細胞などを活性化したり、インターフェロンγという物質の産生を誘導したりして免疫を賦活する。そしてその賦活された免疫によって、がんに対する攻撃力を高めるというわけだ。

AHCCのカプセル

AHCCの細粒

抗がん剤の副作用軽減作用

伊藤さんらが調べたのは、がん患者が困っている問題の1つ、抗がん剤による副作用がAHCCの摂取でどうなるかという問題だ。胃がんや大腸がん、肺がん、膵がん、卵巣がんの患者25人が抗がん剤治療を行う際、1クール目では抗がん剤のみ、2クール目では抗がん剤にAHCCを投与して、その間出てくる副作用の程度がどうなるかを調べた。

白血球、リンパ球などの血液、肝障害の程度、患者QOLの自覚症状などを調べたのだ。その1つに、患者の唾液中にヘルペスウイルス6型のDNA量がどれだけ出ているかの調べがある。6型は普段潜伏しておとなしくしているが、人間の疲労が溜まってくると活動し始めることが、東京慈恵会医科大教授の近藤一博さんによって解明されている。だからこの出方で患者の抗がん剤による疲労度が推し量れる���けだ。

また、心電図成分のR-R間隔の変化も調べている。この変化から、緊張や不安といった自律神経系(交感神経と副交感神経)と対応する心的事象の動きをとらえる研究があるからだ。Rとは、血液を左心室から大動脈に送り出すときに生じるR波で、R波と次のR波の間隔をとってR-R間隔という。

これらの調べから、患者のQOLが改善されることがわかった。

しびれに対するハリ治療の効果

[ハリ治療の客観的な効果(歩く歩数と活動量の測定)]

食品以外でも、この補完医療に関する臨床試験で大きな成果を上げているのは、抗がん剤の副作用として起こる手足のしびれや痛みに対するハリ治療の効果である。

最近、乳がんや大腸がんに対する抗がん剤治療では、タキサン系や白金系の抗がん剤がよく使われているが、これで患者にとってやっかいなのが副作用で起こる手足のしびれや痛みだ。そこで、このような末梢神経障害が出てきた患者にハリ治療を行い、その障害がどうなるかを調べた。最も多い患者は乳がんで、他に子宮がん、卵巣がん、大腸がんなど、50人以上が検討されている。

膝下などのツボ数カ所にハリ治療を週1回6週間にわたって行い、主観的な評価と同時に客観的な評価も行って調べた。

「しびれに対しては、今ビタミン剤や漢方薬などが処方されたりしていますが、まだ有効性がはっきりしていません。その点、このハリ治療では思った以上の効果が出て、びっくりしています。客観的な評価としては、万歩計を採り入れて患者さんの歩数と活動量を調べたり、タッチテストといって、フィラメントを足の裏の皮膚に当てた際の刺激の感じ方を調べたり、いずれの評価で見ても、しびれや痛みの改善がみられています」

しびれ以外では、このハリ治療はどんな症状に効果があるのだろうか。伊藤さんらは現在、抗がん剤の副作用で起こるドライマウス、ホルモン剤の副作用で起こるホットフラッシュ、手術の後遺症で起こる胃食道逆流性症候群に対しても調べていく予定だ。

相談は有料、臨床試験は無料

伊藤さんらが診察を行う補完医療外来では、現在、(1)補完医療に関する相談及び情報提供、(2)補完医療に関する臨床試験の実施の2つの窓口を設けている。場所は、大学付属病院の1階にある総合診療外来で行っている。診療時間は週4回(月・木・金)午後1時~3時半、(火)午後2時半~3時半。すべて予約制で、費用は補完医療に関する相談及び情報提供は自由診療で、30分1万5000円であるが、臨床試験のほうは無料である。

臨床試験では限られた期間しか受けられない。臨床試験が終わった後はどうすればいいのだろうか。

「今後はこの補完医療を医療特区における混合診察として国に認めてもらい、患者さんに医療を受けてもらいたいと考えています。補完医療は通常医療を補う医療なので、病気の進行、悪化を防ぎ、医療費の削減にもつながるので、国の支援は受けられると思っています」

臨床試験の蓄積により少しずつ整備されつつある補完医療だが、これからも、患者さんのための医療として迷うことなく、正しい道を進んでもらいたいものだ。

同じカテゴリーの最新記事

- がん治療中の食欲不振やしびれ、つらい副作用には漢方薬を使ってみよう!

- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること

- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が

- ハイパーサーミア(がん温熱療法)とは――抗がん薬や放射線療法の標準治療との併用で効果

- 保険適用の温熱療法を、抗がん薬や放射線治療と併用

- いま受けているがん治療の効果を高める電磁波温熱療法

- 香りで不快な症状を緩和し、心身を癒すアロマトリートメント

- 相互作用を見極めるためサプリメントは1種類を慎重に

- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療