エビデンスの認められた漢方薬をがん患者さんへ届ける!

漢方キャラバンで 医療者に漢方薬治療への理解を広める

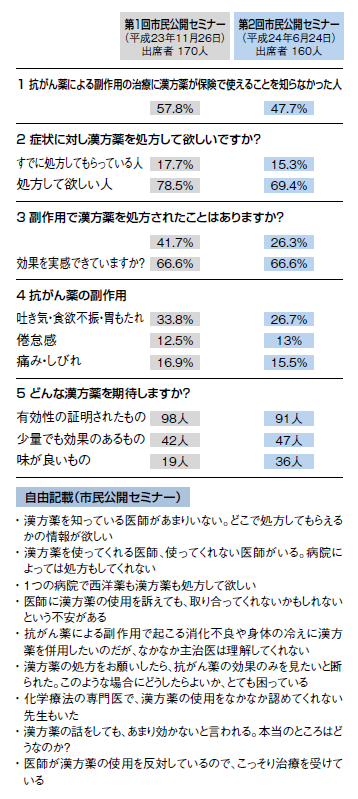

研究をする一方、上園さんはがんに対する漢方薬の有効性を知ってもらうために、患者や医療者に対しての啓発活動も行ってきた。市民公開セミナーで研究報告を行い、同時にがん患者さんへのアンケートも実施している。

「がん患者さんの7~8割は漢方を処方して欲しいと思っているが、実際に処方してもらっている患者さんは2~3割、そしてそのうちの6~7割は効果を実感しているといったことが明らかになりました。さらに、患者さんが漢方薬を使いたいことを医師にどう伝えたらよいかがわからない、ということもわかりました」(図2)

患者さんへの調査を元に、医療者側の漢方に対する理解の大切さを実感したという。

そこで、上園さんは『漢方キャラバンセミナー』という名で、がん治療にあたる医師、看護師、薬剤師、コメディカルの方々に対しても、漢方に対する理解を深めてもらうための講演活動を地道に行っている。

「がん治療に従事する医師には、漢方にはこういうエビデンスがあるという明確なデータを示せば理解してもらえます。例えば、漢方の効果で抗がん薬の治療計画が完遂できるということを説明できれば、多くの医師が納得されるでしょう。

実際、国内の388の中核がん治療施設の緩和ケアチームと、緩和ケアユニットのある161の認定医療施設に所属する医師へのアンケートでは、63.5%が漢方の処方経験があると回答しています。

キャラバンを通じて、さらに漢方についての理解度を深めていただくことによって、漢方を使う機会が増えて欲しいと考えています」

比較試験の実施により 有効性のある漢方薬を明らかに

上園さんは、今後も漢方薬のエビデンスを得るための研究と、患者や医療者に対する啓発活動を継続していくと話す。

「基礎研究により、漢方薬を構成する生薬の作用機序や相互作用を解明することができれば、様々な症状軽減に対して応用することができるようになると思います。例えば、腸内細菌と大建中湯との関係などが解明されていけば、将来的に大腸がんの予防��つながるような研究結果が得られるかもしれません」

それらの〝なぜ効くのか〟を解明する一方で、〝本当に効くか〟を解明する精度の高い臨床試験を計画していくことが大切だと上園さん(図3)。

「漢方薬を使った比較試験を実施するためには、においや味、形を全く同じにするプラセボ(偽薬)を作って、患者さんがどちらを服用しているかわからないようにしなければなりません。これも、昨今の食品化学技術の進歩により、優れたプラセボが作られるようになりましたので、比較試験がやりやすくなりました」

今後も、様々な比較試験がデザインされるだろうと上園さんは展望する。

現在、具体的に実施されそうなものとしては、子宮頸がんに対する標準治療である、*シスプラチンと*タキソールの2剤併用における六君子湯による食欲不振や嘔吐に対する抑制効果の検討があげられる。

また、膵がんに対する*ジェムザールの治療における六君子湯の効果、肝がんに対する*ネクサバール治療による皮膚症状に対する

今後これらの試験において有効性が認められれば、がん治療の現場では、副作用軽減のためにより漢方を処方しやすくなるだろう。そして、それにより患者さんは、医師に遠慮することなく、漢方による補完治療を希望できるようになる。

「国立がん研究センターには今年(2015年)1月より支持療法開発センターが設立され、今後がん患者さんの治療における心身のつらさを軽減する様々な対処法を開発していく予定です。私たちも、同センターと協力して、がん治療における漢方の寄与についてもさらに研究を継続していきたいと考えています」

近い将来、がん治療の傍らには、必ず何らかの漢方薬が心強いサポーターとして寄り添うようになるかもしれない。

*シスプラチン=商品名ブリプラチン、ランダなど *タキソール=一般名パクリタキセル *ジェムザール=一般名ゲムシタビン *ネクサバール=一般名ソラフェニブ

同じカテゴリーの最新記事

- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること

- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が

- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療

- 手術や抗がん薬投与前からの漢方薬服用も有効

- 医師や認定薬剤師に相談して、正しい漢方薬の使い方を

- エビデンスの認められた漢方薬をがん患者さんへ届ける!

- 婦人科がん化学療法における食欲不振に 六君子湯が効果発揮

- 半夏瀉心湯で 乳がん治療薬による下痢が軽減

- 「元気な体で延命」を目指す癌研有明病院・漢方サポート外来 漢方薬を使うと、がん治療で弱った患者が、元気になる