西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療

ツボは生きていて 微妙に変化するもの

緩和医療科外来で鍼灸適応と判断された患者には、週1回、3カ月程度を目安に施術して、その効果を確認する他、患者にセルフケアの方法を伝えている。

「体の中には〝

国際的に標準化された

*リリカ=一般名プレカバリン

鍼を刺さない接触鍼と温灸をメインに

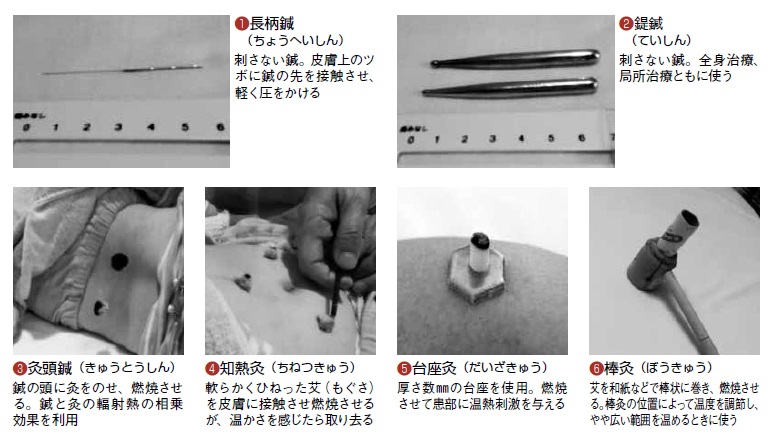

日本で行われている鍼灸は、❶やや強めの刺激が特徴の「現代中医学鍼灸」、❷現代生理学に基づく「現代医学的鍼灸」、❸刺激の柔らかな「日本伝統鍼灸」の3つに大別できるという。同センターでは伝統的に、❸の「日本伝統鍼灸」が用いられてきた。

「鍼を2~5㎝とやや深めに刺す中国鍼灸と異なり、日本伝統鍼灸では、鍼を刺さない接触鍼、鍼を刺す場合でも2~3㎜程度にごく浅く刺す方法や、

接触鍼によく使われるのが「

また、先端に丸みをもたせた太く短い「

「がんの患者さんは、治療などの影響で血小板減少が生じ、出血しやすかったり、免疫力が落ち、感染しやすかったりするので、侵襲の少ない、〝刺さない鍼〟が向いていると思います」(佐々木さん)

このほか、

「鍼では痛みを感じやすい足の裏や、冷えを伴う場合は温灸を使います。温灸は、創傷部の跡の痛みを取るのにもよいですね。家庭でもセルフケアできるように、その方のツボと市販の台座灸の使い方をお伝えしています」

台座灸はネットや薬局などで入手できる。また、同センターで指導を受けた後、地元で適切な鍼灸治療院を探して続けている人も多い。

「近い将来、どこでも医師と鍼灸師が協同して症状緩和ができるようになると、患者さんにとっても大きなプラスになると思います」(里見さん)

がんに伴う苦痛に悩む人のために、鍼灸に秘められたパワーを活用できる道が広がることが望まれる。

同じカテゴリーの最新記事

- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること

- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が

- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療

- 手術や抗がん薬投与前からの漢方薬服用も有効

- 医師や認定薬剤師に相談して、正しい漢方薬の使い方を

- エビデンスの認められた漢方薬をがん患者さんへ届ける!

- 婦人科がん化学療法における食欲不振に 六君子湯が効果発揮

- 半夏瀉心湯で 乳がん治療薬による下痢が軽減

- 「元気な体で延命」を目指す癌研有明病院・漢方サポート外来 漢方薬を使うと、がん治療で弱った患者が、元気になる