第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が

体のバランスを崩す原因とは

前述の「気・血・津液」の異常、そして「五臓六腑」の機能低下こそが、1つの有機体である体のバランスを崩し、がんを始めとする病を引き起こすのだ。ならば「気・血・津液」の異常や「五臓六腑」の機能低下はなぜ起こるのだろうか。

これこそが病を作り出す大元の原因であり、東洋医学ではこれを「内因」「外因」「不内外因」という3つの要因に分類している。

内因は、先天的な遺伝子疾患に加えて、喜び、怒り、憂い、思い、悲しみ、怖れといった感情の過度な乱れ。喜びは体に良いように思えるが、喜び過ぎると病の原因になるそうだ。

外因は、「風(ふう:風に当たる)・寒(かん:寒さ)・暑(しょ:暑さ)・湿(しつ:湿気)・燥(そう:乾燥)・火(か:火に当たる)」といった環境要因。

そして、内因にも外因にも当たらないものが不内外因。飲食の不摂生や過労、生活習慣の乱れ、外傷、人間関係によるストレスなどがこれに含まれる。この不内外因こそが、現代人にとって病の大きな原因になっていると言えそうだ。

例えば、添加物や農薬に汚染された食品を食べ続けたり、過食を続けたりして脾に負担をかけ過ぎると、脾の機能が低下し(脾虚)、気(エネルギー)を産出できなくなって気虚を起こす。

また、多量飲酒は、体内に痰を生み出すと東洋医学では考える。アルコールとともに水分を多量摂取するので、まず、体内に水が溢れ、水分分布に異常をきたす。さらに、アルコールによって体内に異常な熱が生じ、その熱によって余剰水分がゲル化して痰となり、全身に執拗にまとわりつくのだ。これは脳血管障害や、がんの原因となる。

なぜ、体の中にがんが発生するの?

ここまで述べてきたのは、がんが発生する前段階。体のバランスが崩れ、病へ傾き始めた体の状態と言ってもいいだろう。それでは、実際にがんが発生するとき、体の中ではいったい何が起こっているのか。その具体的なメカニズムを見てみよう。

がんが発生するにあたって、2種類の発がんシステムがあるという。1つは、細胞分裂時の遺伝子コピーの際に一定の割合で起こるミスコピーや染色体転座、遺伝子欠損などの「遺伝子異常」。これは、がん発生の最初の一歩として広く知られているが、実はもう1���、別の発がんシステムが存在する。

それは後天的に決定される遺伝子の仕組みで、「遺伝子修飾(エピジェネティクス:epigenetics)」と呼ばれるものだ。

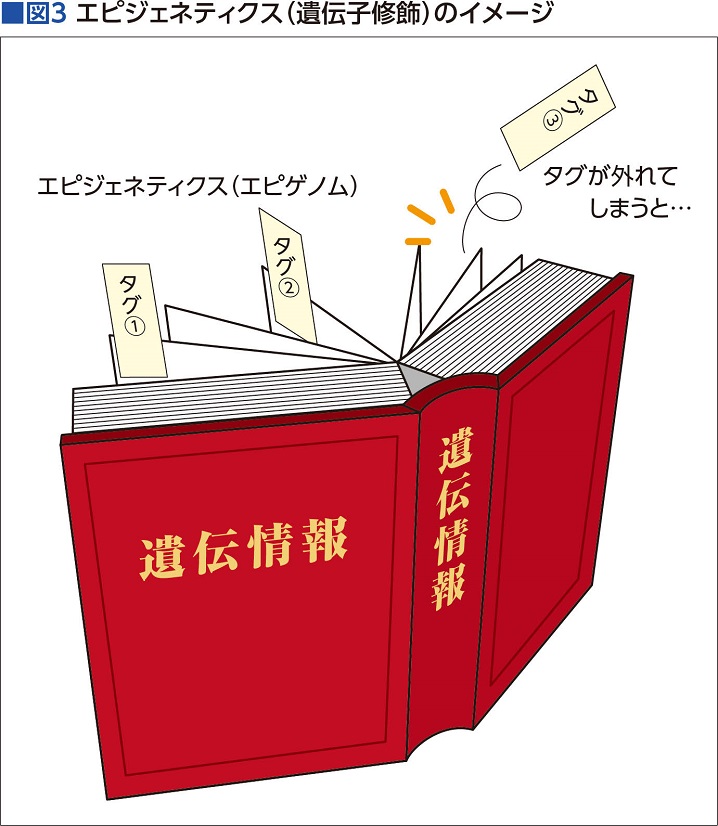

私たちは1人ひとり、生まれながらに固有の遺伝子情報を持っている。すべての細胞1つひとつにほぼ均しく膨大な情報がDNAに保存されているのだ。これを分厚い電話帳に例えると、体の部分ごとに項目が立てられて分類され、皮膚の細胞になる場合は、その中の必要な一部分のページだけを読み取って皮膚になる。筋肉になる場合は、また別のページを読み取って筋細胞になる。膨大な遺伝情報のうち、どのページを読むかについては、目印(タグ)が付けられて〝指示〟される。この指示がエピジェネティクスである。

この例えでは、前述の「遺伝子異常」は電話帳の誤記載に相当する。電話帳には、「細胞を分裂させて増やしなさい」と書かれたページもあれば、同時に、「がんを抑制しなさい」というページもある。

ここからが重要なのだが、通常、もし電話帳の誤った記載が読み込まれ、「がんになりなさい」という指令が出たとしても、そこには必ず「がんを抑制しなさい」のページに誘導するタグが貼り付けられていて、その指示が読み込まれるので、がん細胞は成長しない仕組みになっているのだ。だからこそ、人には毎日5,000個ほどのがん細胞ができているとも言われるが、それでも通常、がんになることなく平穏な日常を送れているのだろう。

ところが、体内のバランスが崩れ、病の方向へ体が傾いていくと、「がんになりなさい」のページに貼り付けられてあるタグ、つまり、がん細胞が生まれたときに、「がんを抑制しなさい」のページを読み込むよう指示するタグが外れてしまうことがあるというのだ。すると、「がんになりなさい」のページがそのまま活かされてがん細胞に変化してしまったり、さらには、がん細胞がそのまま生き残り、成長し始めてしまうというわけだ(図3)。

指示書の大切なタグを守るために

一定の確率で起こる遺伝子のミスコピーは防げない。かつ、遺伝情報という電話帳の中に「がんになりなさい」と誤って記載されたページが一度できてしまったら、それを書き換えることもできない。しかし、エピゲノムは変えることができる。

つまり、がん細胞が生まれたとき、「がんを抑制しなさい」のページを必ず読むよう指示するタグが、指示書から決して外れないようにすること、そして、いったん外れてしまったタグを元に戻すことは、不可能ではないのだ。

日々の生活習慣や環境、ストレス状態を見直し、自身の在り方を考え直すことで、体のバランスを整える。病の方向へ体を傾けさせない。体質を改善することで、エピジェネティクスを是正する。その手助けを、実は漢方が大きく担える可能性があるという。これは、がん予防とともに、がんの再発予防にも大きく関係するだろう。

標準治療を遂行するために

それ以外にも漢方の効果として、抗がん薬治療や放射線療法といったがん治療を受けながら漢方を併用することで、副作用を軽減し、体調を変えていくことも期待できる。がんにならないためにも、がんになってからでも、さらには、がん治療を終えた後も、漢方が担える役割は多々ありそうだ。

次回は、がんに対して漢方ができることを具体的に考えていく。(次号へ続く)

監修・平崎能郎さんプロフィール 東京大学医学部卒業後、漢方医を志し、富山医科薬科大学和漢診療部にて寺澤捷年氏に日本漢方を師事。2006年北京中医薬大学留学を経て、寺澤氏とともに千葉大学大学院和漢診療学講座開設に関わる。並行して2010年免疫学分野にて医学博士取得。2014年から2年間、中国中医科学院広安病院腫瘍科に留学、実地にて中医学によるがん治療を学ぶ。2019年より現職。著書に『中医オンコロジー』『補訂皇漢医学』

『中医オンコロジー』―がん専門医の治療経験集―

東洋学術出版社 3,800円(税別) がん治癒を目指す中医治療が学問として成立している中国で、数々の症例を目の当たりにしてきた平崎氏が、現在の日本のがん治療に新たな可能性を提示すべく2年の歳月をかけて手がけた症例集。漢方の秘めた可能性を示す1冊

同じカテゴリーの最新記事

- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること

- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が

- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療

- 手術や抗がん薬投与前からの漢方薬服用も有効

- 医師や認定薬剤師に相談して、正しい漢方薬の使い方を

- エビデンスの認められた漢方薬をがん患者さんへ届ける!

- 婦人科がん化学療法における食欲不振に 六君子湯が効果発揮

- 半夏瀉心湯で 乳がん治療薬による下痢が軽減

- 「元気な体で延命」を目指す癌研有明病院・漢方サポート外来 漢方薬を使うと、がん治療で弱った患者が、元気になる