第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること

治療中、治療後の再発予防、そして……

漢方薬ができることの2つ目は、再発予防だ。

漢方薬は、生薬の組み合わせによって、自然免疫を賦活(ふかつ)する作用が期待できる。それはつまり、がんを作ってしまった自身の体質を改善し、再発予防に繋げようとするものだ。その漢方薬の1例が十全大補湯(じゅうぜんだいほとう)。

ほかにもさまざまな場面で漢方薬は力を発揮する。

例えば、治療期間や経過の長い乳がんによくあるケースを見てみよう。乳がんとのつき合いは長い上、手術で乳房を失うなど、女性としての哀しみを伴うことが多い。そんなとき、家族が心の支えになってくれたら救われるだろうが、そうとは限らないケースもある。大切な乳房を失い、10年以上も再発の不安を抱え、そのうえ、夫の裏切りや心無い言葉に傷つけられるといった現実も実は少なくない。

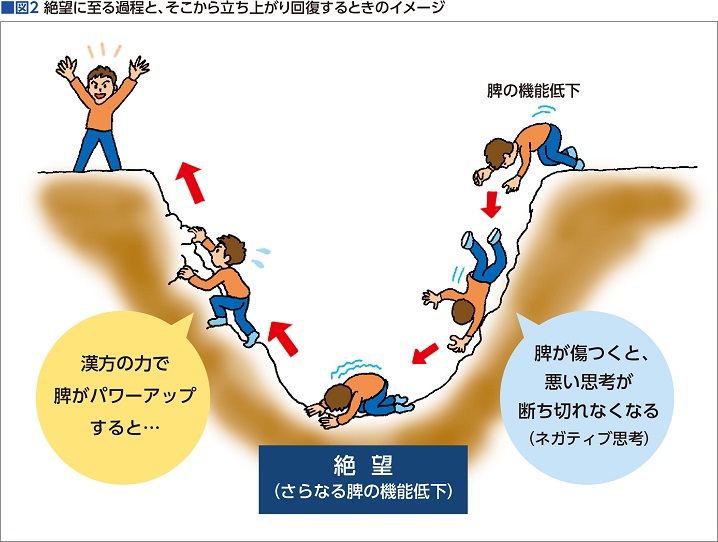

すべてに絶望して気持ちがどん底まで落ち込んでしまい、しかも目の前の状況が改善する兆しすら感じられないとき、それでも気持ちを立て直して、前を向いて歩いて行こうと思えるようになるのだろうか? ……それが、漢方の力で、できるようになるというのだ(図2)。

漢方薬の底力

つらい状況に追い込まれると、人間の考えはますます負の方向へ突き進んでしまう。しかし、悪い発想を生み出すときは、実は「脾の力が弱っている」と東洋医学では考える。脾が弱るとよくない考えが増幅し、無限に膨らんでいく。つまり、悪いほうへ悪いほうへと考えてしまうのだ。その負のスパイラルを断ち切るためには、脾をパワーアップさせることが先決。

そこによく登場するのが、先述の補中益気湯や六君子湯など補脾(ほひ)の処方だ。もちろん、脾に力を与える漢方薬は他にもいろいろあって、それは患者1人ひとりの体質によって変わってくる。それを診断するのが漢方医だ。

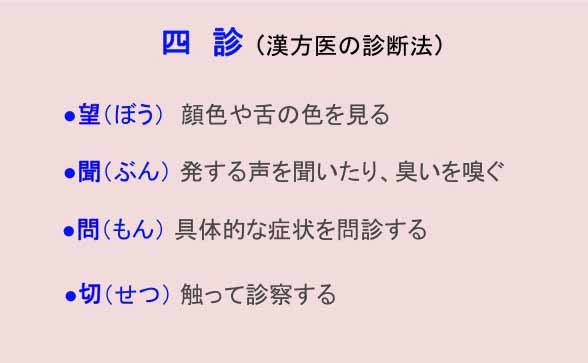

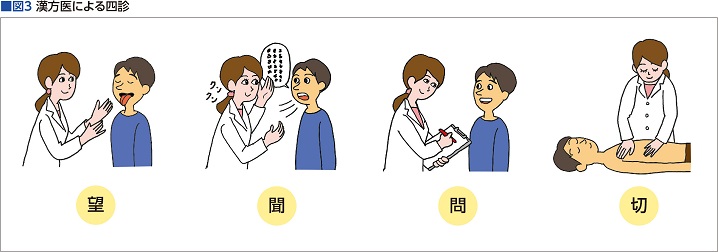

漢方医の診断法を四診(ししん)という。四診とは、「望(ぼう:顔色や舌の色を見る)、聞(ぶん:発する声を聞いたり、臭いを嗅ぐ)、問(もん:具体的な症状を問診する)、切(せつ:触って診察する)」のことで、漢方医は患者と対面して四診を行い、患者1人ひとりの体質と現在の状態を見極め、もっとも体に合った生薬を組み合わせて漢方薬を処方��る。

同じ症状でも体質によって処方が全く異なるので、自身の判断や思い込みで漢方薬を決めず、専門医に判断を委(ゆだ)ねてほしい。現在、全国で2,000名以上の*漢方専門医がいて、漢方薬も多くは健康保険が適用されている。

ともかく、治療中の患者の気持ちを下げない。下がり切った気持ちを引き上げる。そして、思考の負のスパイラルを断ち切る。そんな力が、漢方薬には期待できるのだ。気持ちをしっかり持てること、それは生活習慣の改善へと繋がり、第1回で述べた「遺伝情報という分厚い指示書の各ページに付けられた大切なタグが決して外れないようにすること」を促す。これこそが本当の意味での再発予防になることをつけ加えたい(図3)。

*漢方専門医:西洋医学の専門医資格を取得した上で、さらに漢方医学を修得し、患者個々の症状や体質に適した漢方医療を提供できる医師。日本東洋医学会HPにて全国の漢方専門医を検索できます。 日本東洋医学会HP 日本東洋医学会HPの漢方専門医検索

漢方薬が「がんを治す」可能性

漢方薬ができることの3つ目として、がん治療の可能性を挙げる。

中国では、漢方薬で腫瘍を小さくする、つまり、漢方薬でのがん治療が実際に行われていて、学問として成立している。

実際に、平崎さんは中国の中医科学院広安病院腫瘍科に留学していた2年間に、中医学によるがん治療を実地で学び、確率としては低いものの、実際に漢方薬でがんが治癒した症例を幾つも見てきたそうだ。

がんの標準治療の視点で言うと、漢方薬は抗がん薬として認められていない。ただ、漢方薬に含まれる生薬の成分レベルでは、いくつもの成分に抗がん作用が証明されているという。

ウコンに含まれているクルクミン、赤ワインやブドウの皮、そして虎杖(コジョウ)という生薬に含まれているレスベラトロール、黄芩(オウゴン)という生薬に含まれるオウゴニン、緑茶に含まれるカテキン、これらの成分には抗がん作用があることが、既に正式な科学雑誌に掲載されている。

日本では今現在、「漢方薬でがんを治す」という発想はない。しかし、誤解を恐れずに言うならば、それは、この先あり得ないわけではない。生薬に含まれるこれらの抗がん作用の研究がさらに進み、いつの日か、その力を存分に発揮する日が来ることを祈らずにはいられない。

まずは、がん治療の現場で漢方医学と西洋医学が互いの強みを生かし合える併用が進み、それが当たり前の治療の姿になっていくことを期待したい。(了)

監修・平崎能郎さんプロフィール 東京大学医学部卒業後、漢方医を志し、富山医科薬科大学和漢診療部にて寺澤捷年氏に日本漢方を師事。2006年北京中医薬大学留学を経て、寺澤氏とともに千葉大学大学院和漢診療学講座開設に関わる。並行して2010年免疫学分野にて医学博士取得。2014年から2年間、中国中医科学院広安病院腫瘍科に留学、実地にて中医学によるがん治療を学ぶ。2019年より現職。著書に『中医オンコロジー』『補訂皇漢医学』

『中医オンコロジー』―がん専門医の治療経験集―

東洋学術出版社 3,800円(税別) がん治癒を目指す中医治療が学問として成立している中国で、数々の症例を目の当たりにしてきた平崎氏が、現在の日本のがん治療に新たな可能性を提示すべく2年の歳月をかけて手がけた症例集。漢方の秘めた可能性を示す1冊

同じカテゴリーの最新記事

- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること

- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が

- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療

- 手術や抗がん薬投与前からの漢方薬服用も有効

- 医師や認定薬剤師に相談して、正しい漢方薬の使い方を

- エビデンスの認められた漢方薬をがん患者さんへ届ける!

- 婦人科がん化学療法における食欲不振に 六君子湯が効果発揮

- 半夏瀉心湯で 乳がん治療薬による下痢が軽減

- 「元気な体で延命」を目指す癌研有明病院・漢方サポート外来 漢方薬を使うと、がん治療で弱った患者が、元気になる