がん治療中の食欲不振やしびれ、つらい副作用には漢方薬を使ってみよう!

漢方薬の活躍、しびれの場合

次に、しびれを見ていこう。

がんが神経を圧迫して起こるしびれもあるが、その多くは抗がん薬治療の副作用。手足のしびれ、指先や腕の感覚がないようなしびれ、または口のしびれなど。こうした症状は西洋薬での治療は非常に難しい。そこに登場するのが牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)だ。

しびれは、末梢神経障害の1つで、とくに感覚神経が障害されることで起こる自覚症状。ただ、しびれとひと口にいっても、どの神経が障害されているかによって、しびれだけの場合もあれば、痛みが伴うこともある。痛みとしびれの神経は別だが、痛みを繋げているのも、また神経。神経障害に関わる症状には、痛みとしびれ、両方があるのだ。

10種類の生薬からなる牛車腎気丸は、神経細胞を修復する成分が入っている生薬が地黄(じおう)、牡丹皮(ぼたんぴ)、山茱萸(さんしゅゆ)など数種類、そして、附子(ぶし)という痛覚神経を抑える生薬も入っている。しびれを起こすメカニズムのこれとそれと、そしてあれも止めることができるよ、というのが牛車腎気丸。結果として、「しびれにいいね!」となるわけだ。

ちなみに、痛みに西洋薬で対処するときは鎮痛剤が主体で、モルヒネの効果が高い。

手術後の腸閉塞、便秘には?

消化器系の手術後に頻発する腸イレウス(腸閉塞)には、大建中湯(だいけんちゅうとう)。これは、いまや全国の臨床現場で腸イレウスの第1選択肢になっている。

大建中湯はたった3種類の生薬の組み合わせ。蒸した生姜を乾燥させた乾姜、鰻にかけることの多い山椒(さんしょう)、そして朝鮮人参だ。

「先ほど〝スーパーマン〟と述べたように、乾姜はここでも腸の血流を上げ、さらに腸管を動かします。イレウスは癒着を起こして固まっている状態なので、乾姜だけでも腸は動き始め、改善します。けれど、乾姜も量を摂り過ぎるとよくないですから、そこで、山椒の出番です。山椒がカリウムチャネルに蓋をすることで、乾姜の効果がグンと高まるのです」

山椒がちょっと入るだけで、乾姜の分量も少量ですむというわけだ。そして、乾姜、山椒の成分が適切な場所に届く手助けをしているのが朝鮮人参。朝鮮人参のサポニンという成分がその役割を担い、乾姜と山椒の作用を繋げて包みこんでいるイメージだ。

絶妙な3つの生薬が配合された大建中湯が、腸の血流を増し、同時に腸管を動かしてイレウスを改善する。それまで用いられてきた西洋薬の場合、血流を高めるか、腸を無理やり動かすかのどちらかしかなく、ドミノのように繋げて作用を促すことはできなかった。大建中湯が科学され、その効果が明らかになって以降は、腸イレウスの第1選択は大建中湯になっている。

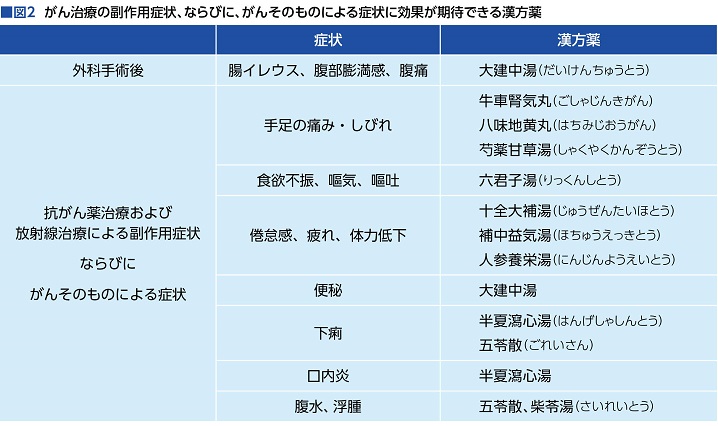

ちなみに、大建中湯の「腸の血流をあげて腸管を動かす」作用は、イレウスのみならず、便秘にも効果があることは言うまでもない(図2)。

効き目は、腸内細菌が左右する?!

ところで、漢方薬が「必ず効果があるか」といったら、そこにはやはり個人差がある。どうやら漢方薬にも、効きやすい人と効きにくい人がいるようだ。それはなぜだろうか。

漢方薬は、注射でも点滴でも塗り薬でもない。ただ飲むだけ。ここに理由がある。

「漢方薬を構成する生薬は、独自の成分に糖鎖(とうさ)が繋がり、個別の分子を作っています。生薬が体に入り、腸内細菌がこの糖鎖をチョキチョキと切ることで、腸から有効成分として初めて体内に吸収されるのです」

つまり漢方薬は、腸内細菌に出会い、分解されないと体内に吸収されない。よって体に取り入れる方法は服用なのだ。そして、分解者である腸内細菌の状態こそが、漢方の効きやすい、効きにくいに関わっているのではないか、と上園さんは考えている。

「漢方薬に相性のよい腸内細菌を持つ人はとてもよく効くし、逆に相性が悪いと効きづらいのではないかとの仮説のもと、現在、研究を進めています。例えば、大建中湯と相性がよいとは、大建中湯の成分を欲しがる腸内細菌ということ。そういう腸内細菌は、大建中湯が入ってきたら、我先にと生薬の糖鎖をチョキチョキ切ります。すると生薬の成分がどんどん分解されて体内に吸収され、効果となって現れるのです」

まずは漢方薬を使ってみよう!

では実際に、がん治療中に漢方薬を試してみたいと思ったら、どうしたらよいだろうか。

「昔と違って、漢方薬を副作用対策に取り入れる医師も増えています。ですから、主治医から漢方薬の提示がなくても、例えば『大建中湯を使ってみてもらえませんか?』と言ってみるのもいいと思います。ただ、中には『漢方なんて』と思っている医師もまだいます。そういう医師を説得するのは難しいので、その場合はぜひネットを活用してください。『QLife漢方』などの漢方薬サイトで、お住まいの地域で漢方薬を使っている医師を検索してみるのも1つの方法です」

つまり、がん治療の主治医とは別に、「漢方薬はこちらで出してもらう」という方法。その際、主治医には飲んでいる漢方薬は報告しておこう。

最後に上園さんは次のように述べて、締め括った。

「がんのつらい症状や、治療による副作用症状に悩んだときは、まず漢方薬を使ってみてはどうでしょうか。西洋薬に比べたら、漢方薬は安価ですし、副作用もほとんどありません。もし効かなくても、保険適用されている漢方薬は148種類もあるので、第2、第3の選択肢は幾つも考えられます」

同じカテゴリーの最新記事

- 第2回 副作用の軽減、再発予防、そして―― 漢方が、がんに対してできること

- 第1回 体の中にがんができるって、どういうこと? がん予防と再発予防の手助けを漢方が担える可能性が

- 西洋医学でコントロールしきれない つらい症状を緩和する鍼灸治療

- 手術や抗がん薬投与前からの漢方薬服用も有効

- 医師や認定薬剤師に相談して、正しい漢方薬の使い方を

- エビデンスの認められた漢方薬をがん患者さんへ届ける!

- 婦人科がん化学療法における食欲不振に 六君子湯が効果発揮

- 半夏瀉心湯で 乳がん治療薬による下痢が軽減

- 「元気な体で延命」を目指す癌研有明病院・漢方サポート外来 漢方薬を使うと、がん治療で弱った患者が、元気になる