化学療法の3次治療までの想定で生存期間が延長 切除不能進行・再発胃がんの化学療法最前線 広がる選択肢─分子標的薬の適応症例も

高いハードル越えての新薬開発を

このように、ほかのがん種で有効だった薬を胃がんにも適応するか調べるという手法がとられていることについて山田さんは、「胃がんのバイオロジー(生物学的特徴)を研究した上で、胃がんに合わせて新薬を開発しようということがなされてこなかった現実があります。というのは、胃がんは東アジアに多く、米国や西欧ではとても少ないがん種です。製薬業界として大きなマーケットをもつ国での開発が進まないことも一因となっています」とその背景を話す。

胃がんの特性も、新薬開発のハードルを上げているという。「乳がんや非小細胞肺がんのように、明確な遺伝子変異を検査で見つけてそれをターゲットにした個別化医療をするという治療方針が描けないということもあります」

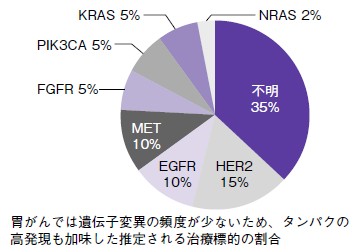

胃がんは、遺伝子変異の頻度そのものが少ないのだ(図3)。

「胃がんでは遺伝子レベルでの変異を抽出できないので、がん細胞が発現するタンパクを免疫染色で調べる方法が取られています。例えば、治療標的とするタンパクであるEGFR(上皮成長因子受容体)が高発現していれば、抗EGFR抗体を使った臨床試験に参加していただこうということになります」

しかし、がん細胞から発現したタンパクが陽性でも、本当にそこからのシグナル伝達に依存してがん細胞が増殖しているのかは別の問題で、この分野は研究過程にあるとも話した。

抗EGFRの新薬開発

そのような状況で、山田さんが期待する新しい分子標的薬の開発が終盤に来ているという。

山田さんは、「nimotuzumab(ニモツズマブ、一般名)という抗EGFR抗体薬です。中国やインドでは頭頸部がんなどですでに承認されていますが、欧米でまだ未承認です」と話した。

2013年から日本と韓国共同で第Ⅲ相臨床試験(ENRICH試験)が進められている。EGFR過剰発現の進行・再発胃がんと食道胃接合部がんの2次治療として、nimotuzumab+イリノテカンの併用療法とイリノテカン単剤療法との有効性を比較する非盲検無作為化比較試験で、約400例を対象として、日本と韓国の約40施設で実施する計画だという。

「nimotuzumabの第Ⅲ相試験に期待するのは、併用する抗がん薬との相性があります。アービタックスやベクティビックスなど抗EGFR抗体薬は、副作用として皮膚障害、粘膜障害が出ます。下痢と口内炎は代表的なものです。これらの分子標的薬と*5-FU系+*プラチナ系薬剤の併用療法がなされてきました。これらの薬剤と抗EGFR抗体を併用すると粘膜障害がオーバーラップすることは容易に想像できます。ベクティビックスの臨床試験を実施した際に毒性が強く出て、ベースとなる抗がん薬の量を減らさざるを得ず、結果は分子標的薬を上乗せしたほうが効果で下回ったこともありました。今回はイリノテカンとの併用です。粘膜症状の増強はほぼないでしょう」

試験の結果が出るにはまだ2年以上かかる見込みだが、近い将来の大きな期待となっている。また、抗EGFR抗体薬に関しては、1次治療で*ゼローダ+シスプラチン+ハーセプチンを対照に、分子標的薬の*パージェタを上乗せして効果を比較する試験が国際的に進められている段階だという。

*5-FU=一般名フルオロウラシル *プラチナ系製剤=シスプラチン、エルプラット、カルボプラチンなど *ゼローダ=一般名カペシタビン *パージェタ=一般名ペルツズマブ

抗VEGF薬は来年にも日本で承認か

Ramucirumab(ラムシルマブ、一般名)という分子標的薬も注目されている。血管内皮細胞増殖因子受容体-2(VEGFR-2)を通じたシグナル伝達を遮断し、がん細胞に栄養を運ぶ血管が新しく作られることを抑える働きをする。がん細胞を兵糧攻めする抗体薬だ。

「タキソールとの併用が期待されています。海外で行われた臨床試験で、1次治療が効かなくなくなって、2次治療でramucirumab単剤とベスト・サポーティブ・ケア(BSC)を比較して、延命効果がありました。次に今回、日本も参加したタキソールとの併用とタキソール単剤との比較試験でもOSで優越性が示されました」

ramucirumabは今年(2014年)4月、米国食品医薬品局(FDA)で承認されたが、日本でも2015年には承認される見通しだ。

山田さんは、「ramucirumabは3次治療でイリノテカンと併用すると生存の延長が見られると思っています」と話した。

広がる選択肢、QOL向上を目指して

開発の難しさはあっても、胃がんの化学療法には選択肢が増えている。第Ⅰ相試験が行われている新薬もある。

「遺伝子変異が少ないと言っても、タンパクレベルでの発現程度を調べられます。治験を実施している期間であれば、新薬を紹介できるかもしれないので、相談があれば当院を受診していただきたいと思います。セカンドオピニオン外来でもお話しすることは可能です」と山田さん。

「化学療法をするにあたり、どうやって患者さんの負担にならないように投与していくかが大事です。抗がん薬の副作用を制御しながら、これまで送ってこられた日常生活にできるだけ近い状態で過ごしていただきたい。吐き気などの副作用に対する支持療法も相当進歩しています。QOL(生活の質)を維持するための方策に関して、腫瘍内科医と相談していただければ改善の可能性は大いにあります。現在の抗がん薬治療の多くは、決してつらいものではありません」と患者さんに呼びかけている。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬