今こそ日本発の胆道がんの新治療薬の開発を!

日英で効果が実証されたGC療法

現在の胆道がんの化学療法の主力となっているGC療法とは、どんな治療法なのか。GC群とジェムザール単剤(GEM)群を比較した日本の臨床試験(BT-22試験)を見てみよう。対象となった患者数は84人だ。

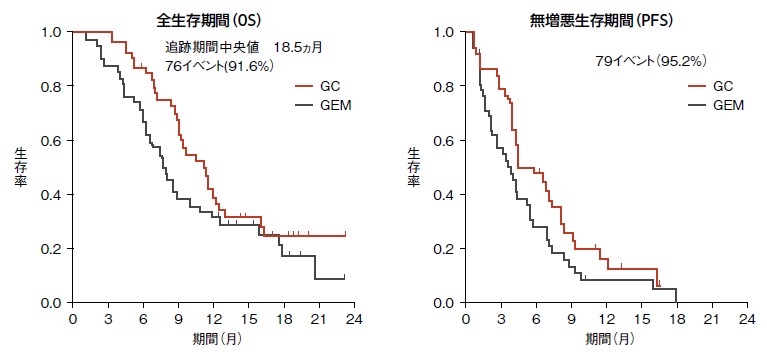

結果は、追跡期間中央値18.5カ月において、1年生存率はGC群が39%、GEM群が31%、全生存期間(OS)中央値はそれぞれ11.2カ月、7.7カ月、無増悪生存期間(PFS)中央値は5.8カ月、3.7カ月だった(図3)。

GC療法を用いた場合は、従来のジェムザールの単独投与による治療をはるかに上回る延命効果が判明した。被験者の中には肝臓内や肺、リンパ節への転移が大幅に縮小しているケースもあった。

英国でも同様の試験(ABC-02試験)が行われ、ほぼ同等の結果が得られた。石井さんはそのことの意義の重要さをこう語る。「日本と英国。人種も生活環境もまったく異なる地域で行われた同じデザインの試験で同じ結果が確認された。そのことでこの治療の普遍的な効果が裏づけられているのです」

もっとも弱点がないわけではない。それは治療に手間と時間が必要なことだ。GC療法ではジェムザールとシスプラチンに前後して、生理食塩水や制吐薬、利尿薬の投与を繰り返すために、1回の治療に要する時間は3時間近くに及ぶ。患者、医療側双方にとり、この負担は決して小さくはない。

そのことによるものだろうか。効果の高さとは裏腹に、「治療の第一選択肢としての現時点の普及率は5割ほどで、それ以外は経口タイプで使い勝手のいいTS-1、もしくはジェムザール単独ではないかと想像されます」と石井さんは言う。

未来に向けて日本で新薬開発を

現在、胆道がんの化学療法では、第一選択肢として基本的にはこのGC療法が行われ、効果が認められなくなるとTS-1が使われている。あるいは薬剤使用の順序を逆にして同じ薬剤が用いられている。実はこれが胆道がんの化学療法のラインアップのすべてだ。患者にとっては苛酷としか言いようのないこの現実の背景には患者の分布の偏りがある。

「胆道がんは欧米の先進国では極めて少数に限られており、日本を除くと多発地域は臨床試験の体制が不備な途上国ばかりです。そのために薬剤の開発も進んで来なかったのです」(石井さん)

では今後の見通しはどうか。

現在、GC療法と���ェムザールにTS-1を加えたGS療法の比較試験、さらにGC療法とジェムザールにTS-1、シスプラチンを加えたGCS療法の比較試験が行われている。また米国では既存の薬剤を組み合わせた治療法の試験も行われており、日本でも混合診療が実現すれば、その恩恵を受けられる可能性もある。しかし、それが現実にどの程度の効果につながるかはあくまでも未知数だ。

とすれば、治療の将来を考えた上でも新たな治療薬の誕生が切望されるところだ。実際、石井さんによると分子標的薬の研究も徐々に進行している。国立がん研究センターでは、胆道がんのうちの胆内胆管がんの治療標的となるがん遺伝子「FGFR2融合遺伝子」を発見。すでに臨床試験が始まっている。

「欧米に比べて胆道がんが多発している日本でこそ、新薬を開発して欲しい」と眞島さん。石井さんも「日本が主導的に新薬を開発していくべき」と言う。

胆道がん治療の可能性が少しでも広がることを願うばかりだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬