治療選択肢が増え、切除不能膵がんは個々に応じた治療の時代へ

効果と副作用のバランスが取れたアブラキサン

そして、アグレッシブレジメンであってもやや副作用が少なく、バランスが取れているのがアブラキサンだという。

「アブラキサンの位置づけは難しいのですが、副作用がやや少ないので適応できる範囲が広く、効き目はFOLFIRINOXに劣らずという印象です。ただし、FOLFIRINOXほどではないにしろ、副作用としてしびれや脱毛が多く起こりますので、すごく楽な治療ではありません。また、間質性肺炎など重篤な副作用も起こり得ますので注意が必要です」

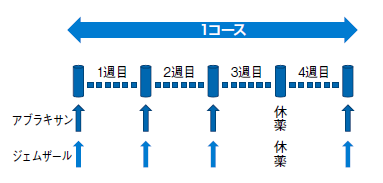

投与サイクルは、4週間1コースで3週間のそれぞれ初日にアブラキサンとジェムザール2剤をそれぞれ点滴投与する(図2)。

4週目は休薬だが、3回目の投与を受けられる人は全体の3割ほどで、ほとんどの人が3回目の投与はスキップしているのが実情だという。

「今後は、さらなる治療効果も考えて、アグレッシブレジメンでは、FOLFIRINOXから始めてアブラキサンにいくのがいいのか、アブラキサンから始めてmFOLFIRINOXがいいのかなど、治療の順序を考えて投与することも検討されるでしょう」(図3)

期待されるGSL療法の効果

また、伊佐山さんたちの東京大学では、ジェムザールとTS-1を組み合わせたGS療法に、さらにロイコボリン(経口薬で膵がんには保険適用外)を加えたGSL療法を倫理委員会の承認のもとに試行しているという。

「ロイコボリンは、TS-1など、フッ化ピリミジン系の代謝拮抗薬の増強薬になることで知られており、私たちが第Ⅰ(I)相試験で検証したところでは、投与した患者さんで部分奏効(PR)以上だった割合は約40%でした。この結果は、FOLFIRINOXの効果に匹敵すると思います。今後さらに検証を続けていきたいと考えています」(図4)

さらに、通常なら化学療法に耐えられないと考えられ、症状緩和を目的としたベスト・サポーティブ・ケア(BSC)に当て��まる患者さんに対しても、できるだけ治療を行っていくというのが、伊佐山さんの方針だという。

「スタンダードレジメン(従来の標準治療)であるジェムザール単独やTS-1単独にも耐えられないで、通常なら治療を諦められてしまう患者さんにも、さらに低侵襲な治療法を行っています。例えばジェムザールだと、オリジナルレジメンの投与サイクルが、3週投与1週休薬のところを隔週投与にしたり、あるいはTS-1だと4週間連続投与して2週間休薬のところを、隔日投与で持続させていくなど、患者さんに応じて治療を細かくグラデーションをつけて行っていくことを大事にしています。実際にこうした低侵襲レジメンでも効果がある人は沢山いらっしゃいます。患者さんの中には『これくらいの治療だったらできます』と続けられる方もいますし、『もう少し強い治療でも大丈夫です』と、隔週投与だったのを3週投与1週休薬に戻したりする患者さんもいます。要は副作用と効果のバランスを患者さんごとに見極めて治療法を選択するということです」

たとえアグレッシブレジメンが適応できない患者さんにも、スタンダードレジメンや、低侵襲レジメンを行い、なんとか生きる希望をつないでいってもらいたいと伊佐山さんは考えている。

「転移性の膵がんの現状は厳しく、化学療法だけで治るのは難しいことは確かです。ただ患者さんにとって、『何か治療をしている』ということは、それ自体、心の拠り所になります。ですから、安全性を担保し、QOL(生活の質)を保ちながら少しでも長く日々の生活を送ってもらえることが、何よりも大切だと考えています」

化学療法とともに重要なステントの管理

そして、切除不能の膵がんの化学療法で、必要不可欠なのが、がんの進行に伴い合併症として起こる胆管や消化管狭窄に対する治療と管理だ。これがしっかりできないと、患者さんの命に関わる。

「FOLFIRINOXのようなアグレッシブレジメンが行われている際、胆管ステントが挿入されていると、胆管炎が起きると重症化する可能性があります。また消化管狭窄で食事がとれなくなる方もいて、従来だとバイパス手術が必要でしたが、現在では内視鏡的なステント留置で食事がとれるようになります。ですから、化学療法とともに、胆管、消化管ステントの管理もしっかりと行うことが、膵がん治療では重要になってきています」

伊佐山さんは、内視鏡的、経皮的ほか、様々な先進的な方法で、患者さんの状態に合わせて胆管ステントを管理しており、消化管ステントに関しても日々改良に努めている。

「これからの膵がん治療は、ますます化学療法のレジメンが増えて、様々な対応ができなくてはなりません。それに加えてステントの管理も重要になってきます。ですから、化学療法とステント治療の両方がしっかりできて、さらに早期発見の診断力も含め、総合力をもった膵がん専門医を育てることが重要だと思います。そして、最後まで治療を諦めずに、少しでも患者さんに生きる希望を持っていただきながら、治療戦略を立てていくことが、膵がんを診る医師としての責務だと私は考えています」

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬