切除不能・再発胆道がん治療の新たな選択肢となるか⁉ インライタによる単剤療法が先進医療として進行中

60%以上腫瘍縮小した例も

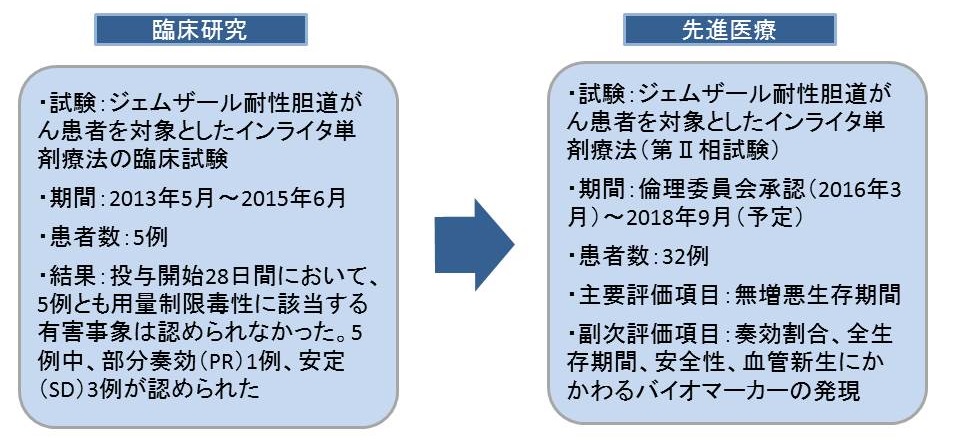

岡野さんらは、先進医療を実施する以前に、臨床研究として5例にインライタによる単剤療法を行っている(図3)。その結果、5例の奏効率は、部分奏効(PR)1例、安定(SD)3例、進行(PD)1例というものだった。

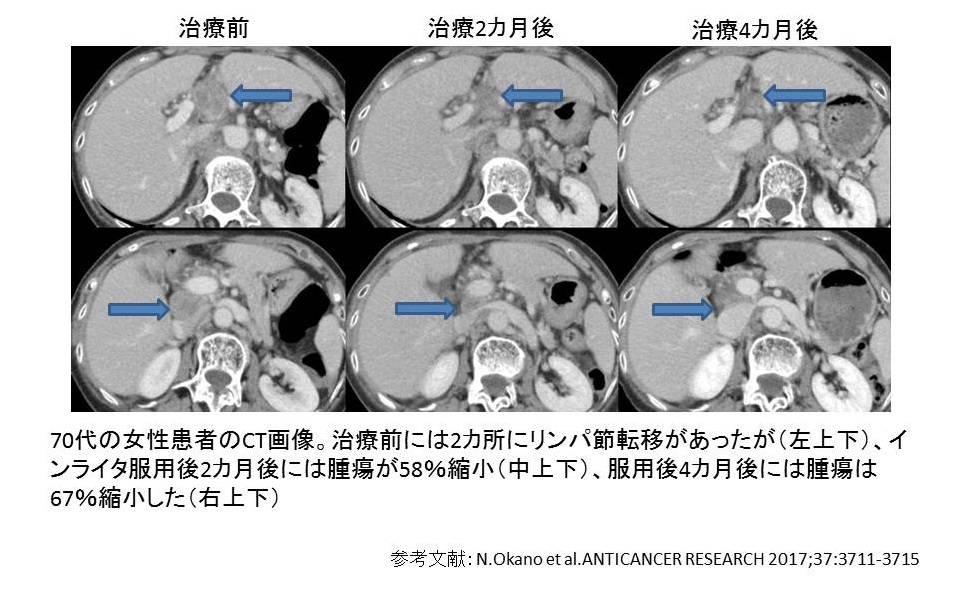

なかでも特筆すべきなのは、部分奏効した70歳代の女性の症例で、治療前に2カ所あったリンパ節転移が、治療2カ月後のCT検査では、それら病変が58%腫瘍縮小し、さらに4カ月後には、67%腫瘍縮小効果が見られた(図4)。

この女性は、1次治療としてGC療法、2次治療としてTS-1単剤療法を行い、3次治療からインライタ単剤療法を開始したのだが、治療開始後約20カ月健在だったという。

「このように非常によく効く患者さんもおられる一方で、効果がない方もおられます。実際に、どういう人に効果があるのかは、まだわかっていません。そこで、本試験では、バイオマーカーの探索もプロトコル(治療計画)には組み入れています。全例で血管新生に関する因子であるVEGFやそのレセプター(受容体)を調べて、予後とどう相関するか、治療効果なども含めて検討していく予定です」

高血圧には要注意

一方、気になる副作用についてだが、1番気をつけなければならないのが、高血圧だという。また、血管新生阻害薬という性質上、血管合併症には注意が必要となり、現時点では、基礎疾患のコントロールが良好な人に絞って参加してもらっているという。

「参加する患者さんには、血圧管理をしっかり行ってもらっています。毎日血圧を測ってもらい、もし血圧が150/90㎜Hgを超えたら、すぐに電話をしてもらうようにして、降圧薬の調整を行ったり、場合によっては休薬してもらうなど、きちんとしたコントロールが必要です。他には、手足症候群、下痢、声の嗄(か)れ、甲状腺機能異常といった副作用もありますが、これら有害事象で試験が中止になった人は今のところいません。頻度���低いが重篤(じゅうとく)な副作用としてとにかく注意しなくてはならないのは、血管合併症、消化管出血などです」

インライタ自体、すでに2012年に腎細胞がんに承認された薬剤であり、副作用のデータなども蓄積されているため、きちんとした対応を行うことで、重篤な副作用も防ぐことができるという。

将来的には薬事承認を目指す

同試験は、2018年3月までに32例の登録終了を目指している。その後、追跡期間を6カ月設けて、結果を解析する予定だ。

現在、この先進医療Bに対する治療費だが、先進医療にかかる患者の費用負担分はゼロ(薬剤が企業からの無償提供であり、人件費も実施施設負担のため)。もちろん一般の診療や検査にかかる費用は保険適用となり、その分支払いは必要になるが、費用負担が少なくて済むという点は、患者としてはありがたい。

この件について詳しく知りたい、あるいは参加したいという人は、主治医に相談して、実施施設を紹介してもらうといいだろう。

現在行っている第Ⅱ相試験の結果を踏まえ、将来的には第Ⅲ相試験を経て、薬事承認申請を目指したいと岡野さんは話す。

「今後としては、第Ⅲ相試験に繋げていければと考えています。結果次第ですが、インライタ単剤で良いのか、もしかしたら免疫チェックポイント阻害薬との併用が良いのか、そういった展開も踏まえて考えていく必要があると思っています」

他のがん種と比べても、治療薬が限られている胆道がん。治療選択肢が1つでも増えることを患者側としては期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬