治療成績を向上させるための様々な工夫 食道がん化学放射線療法後のサルベージ食道切除術

手術方法にも様々な工夫こらす

「合併症としては、放射線を照射した部位を手術するため、どうしても縫合不全が起きやすいのです。そこで、食道の再建臓器として胃を使う代わりに、放射線が当たっていない大腸を使ったこともあります。確かに縫合不全は起きにくくなるのですが、化学放射線療法で体力が低下しているところに、さらに大腸の手術が加わるため、よい結果には結びつきませんでした」

放射線を照射された胃の組織は血流障害を来しているため、再建に使うときに血管吻合を行って血流を改善させることも試みた。

「そういったことで、多少はよくなりましたが、縫合不全はどうしてもある一定の確率で起きてしまいます。縫合不全が起きると、影響が周囲に及んで、まず縦隔炎が起きます。次の段階として膿胸が起き、胸全体に膿が溜ってきます。そこから全身に影響が及び、最終的には敗血症を起こしてしまうのです。こういった事態にならないためには、たとえ縫合不全が起きても、その影響を限局化すればよいのではないかと考えました」

そのために行ったのが、胃管を吊り上げるときに、胃に付着している大網も可能な限り一緒に吊り上げ、縫合した胃管の周囲に充填することだった。こうすることで、たとえ縫合不全が起きたとしても、影響が周囲に広がって重症化するのを防げるのだという。

手術後の管理にも工夫を加えている。

「食道がんで通常の食道切除術を行った場合、術後7日目にきちんとつながっていることを確認し、飲食を開始します。サルベージ食道切除術の患者さんも、かつては同じように管理していたのですが、遅発性の縫合不全が起きることがあるのです。たとえ検査でつながっていることが確認できたとしても、食べ物が通るときに力が加わるため、縫合不全を起こしてしまうことがあるのです」

そこで、飲食の開始を遅らせ、術後2週間を絶飲食とした。全身的な機能回復に時間がかかり、入院も長くなるが、手術の安全性を高めるのには役立っている。

根治的完全切除ができたケースでの5年生存率は34.5%に

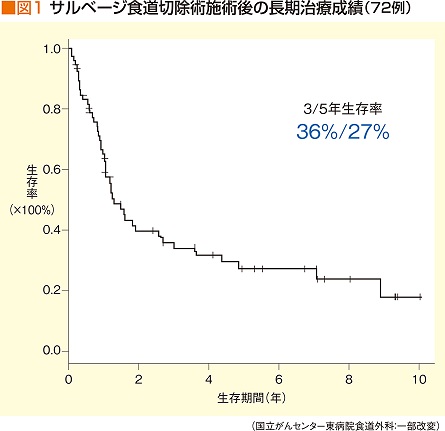

こうした工夫を行いながら、食道がん化学放射線療法後にサルベージ食道切除術を行った症例の治療成績が報告されている。2005年から2012年の間��、国立がん研究センター東病院の食道外科で手術が行われた72例のデータである。

手術時間の平均は345分。もともとがんが小さく、他臓器への浸潤が少ない場合は胸腔鏡下手術を使用することがあるという。腹部の手術は、ほとんどが腹腔鏡下手術となっている。平均在院日数は合併症ありで46.4日、なしで19.3日であった(p=0.025)。

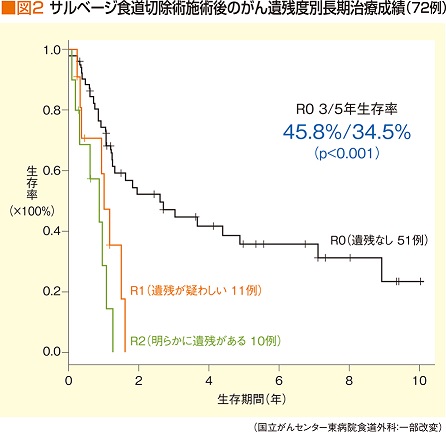

術後合併症は58.9%に発生していた。最も多いのは縫合不全で20.5%。反回神経麻痺が13.8%、肺炎が5.6%だった。根治的な完全切除が行えたのは51例(70.8%)だった。

術後の長期成績を見ると、3年生存率が36%、5年生存率が27%となっている(図1)。ただ、根治的完全切除ができた場合(R0)に限ると、3年生存率が45.8%、5年生存率が34.5%であった。遺残が疑わしい症例(R1)。明らかに遺残が認められる症例(R2)での長期生存例はなかった(図2)。

大幸さんは「化学放射線療法後のサルベージ食道切除術は、いろいろ工夫しても合併症の発生率が高く、入院も長くなりがちです。ただ、根治的完全切除ができた場合には、長期生存が多く認められています。こうした点からも、今後、手術による合併症を克服していくことには大きな意味があると考えています」と締めくくっている。

より安全で効果的な手術が可能になることを期待したい。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬