積極的な薬物治療をいつ中止するか

ACPをなるべく早めに実施し、進行に応じてその都度対処

進行再発がん患者の治療は、実際はどのような流れで推移していくのだろうか。

「患者さんに対して告知をした後は、通常、告知と同じ日に治療を決めるのはよくないと言われています。しかし現実には、患者さんが治療を急いだり、医療者の忙しさもあって、その場で希望された方には薬物療法の説明をして、次の来院時から治療に入ってもらっています。もし治療の決断まで猶予が欲しいという方にはそうしていただきますし、もし治療をしたくないというのであれば、そういう選択肢があることもお話しします。治療をしないという選択をしても、全く何もしないということではなく、痛みなど症状が出た段階でいつでも、症状を抑える治療はするということもお伝えします」

患者によっては、化学療法に対して昔のイメージで、ひどい副作用を思い浮かべ、ネガティブに捉えて拒否される場合もあるため、その真意をつかみ、もしそうであれば誤解を払拭する説明をするという。

治療に入り、薬それぞれの投与スケジュールで数か月経過すると、治療が奏効しているか否かがわかり、患者も自分の状態について少しずつ理解できるようになる。医師も患者の病状や性格についてある程度把握できる。その頃には、薬の変更が余儀なくされたり、患者の状態が悪くなったりして、治療を次の局面へ進めなければならないこともある。そのタイミングでアドバンス・ケア・プランニング(ACP)という先行きの治療目標について患者、家族、医師などでの話し合いを行う。がんの進行に応じてその都度行うのが理想だ。

市川さんはなるべく早めにACPを行う。医師の中には先延ばしする人もいるようだが、後のことを考えると早めが良いと市川さんは話す。

「治療をしているうちに患者さんは自分の状況を自覚して落ち着きを取り戻し、受け入れる人もいます。もちろんそうじゃない人もいますが、治療の節目のタイミングを見計らってそろそろ先のことを考えてくださいと話します。怪訝(けげん)な顔をする方もいますし、“どういうことですか?”と聞き返してくる方もいます。何となく状況を察知する方もいます。人それぞれです。治療の当初、患者さんは自分が元気だと、このままうまく行って治るのではと思います。その時には最初に説明した“進行再発がんは根治しない”という言葉がご自分の頭の中から抜け落ちてしまっていることも多いのですが、ACPで自分の状況を冷静に理解される方もいます」

市川さんが専門とする肺がんの場合、抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など、薬物療法の選択肢が増え、その有効性も高まっており第3選択治療までエビデンス(科学的根拠)もある。おのずと治療は長くなるためACPの機会も増える。

「患者さんにお願いするのは、自分の中に閉じこもらないようにしてくださいということです。治療過程において患者さんとご家族を援助する制度はたくさんあるので、自分の考えていること、やりたいこと、やりたくないことなどを率直に開示していただければ、適切な情報提供やサポートができるからです」

治療の節目ごとにACPでは医療面のみならず、患者の人生目標といった面についても家族や周囲の親しい人とじっくり話し合っていただきたいと市川さんは強調する。

積極的治療の中止告知時期の到来

そして、いよいよ時間の経過とともにがんが進行すると、がんを抑止するために行っていた積極的治療の中止を告知しなければならない時が来る。しかし現状では、多くの医師には中止の告知をも先延ばしにする傾向がある。最終的にACPと治療中止の告知が同時になってしまうということも起こってしまう。

「私も治療中止を告げるのは辛いです。ただ伝え方の問題もあると思っています。この時期になると患者さんは全身状態(PS)も徐々に弱っているので、ご本人やご家族もこのまま薬を続けるべきなのかを悩んでいることもあります。

だから、“今日はちょっと調子悪いから薬を止めておきましょう”とか“しばらく休んでまたできそうならやりましょう“と話をして、そういう状況が続いたら、積極的な治療は止めるけれど、今ある症状を取っていく治療にギアチェンジしましょうと話します。こういう話をして受け入れてもらうには、元気なうちから少しずつACPを繰り返して、患者さんとの信頼関係を作っておくことが役立つと思います」

しかし、現実にはそのまま治療を続けてしまうケースも多い。先述した市川さんの寄稿ではこういうデータも引いていた。

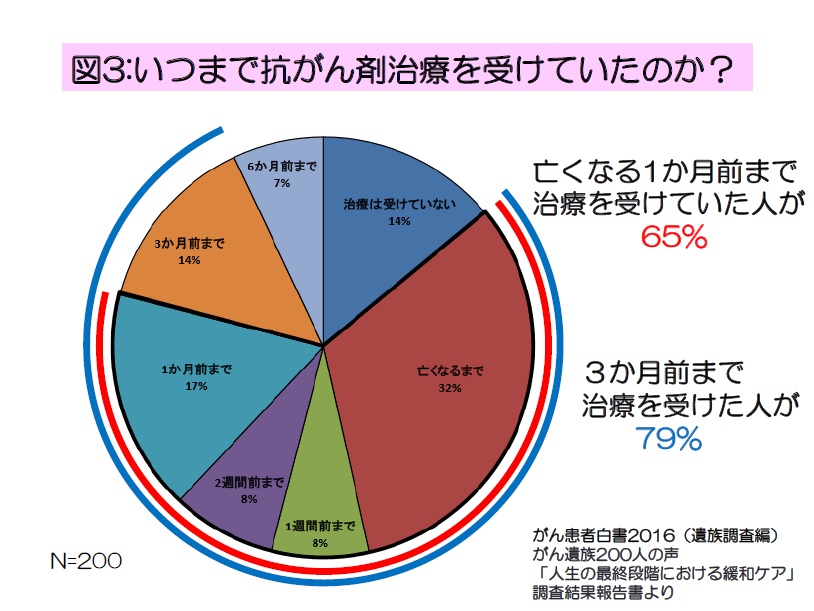

特定非営利活動法人HOPEプロジェクト『がん患者白書(遺族調査編)がん遺族200人の声『人生最終段階における緩和ケア』調査結果報告書の中の遺族調査アンケートの「抗がん薬治療をいつまで受けていたか?」によると、亡くなる3カ月前までが79%、1カ月前までが65%、亡くなるまでも32%に及んだ(図3)。

これは医師が治療の止め時を逸した結果、治療をギリギリまで行ったことを示しているとも言える。しかし、この数値には複雑な背景があると市川さんは推察する。

治療介入期から終末期へのリレーをいかに円滑に進めるかを目指す

「主治医は、“まだこの人はがんばれるのでは”と治療を引き延ばしてしまいがちです。医師は自身ができる治療でなんとかしたいと考えるのです。一方、患者さんも、治療を中止する話など聞きたくないのが本音でしょうし、最後まで治療をしてもらわないと見捨てられ感を持ってしまう場合もあります」

双方の思いが合致するとズルズルと治療を続けてしまう可能性はあるという。

「でも、治療を続けてしまった医師の中には“もう少し早く止めておけばよかった”と後悔の念を持っている人もいると思います」

この時期になると、治療医と緩和医療医がいかに協力態勢を敷くかも重要だ。要するに積極的治療介入時期から終末期へのリレーを、患者を安寧(あんねい)の中に置きながら、いかに円滑に進めて行けるかなのだ。それは理想論のようにも聞こえるが、市川さんはそこを目指す。

「病気がわかる前、特にご高齢の方はおそらく寿命についてあと10年とか20年とか漠然と考えていたはずです。それががんという病気により、残りの時間が現実的に見えてくるわけです。がんになって大切なのは、患者さんには、ただ長く生きるというのではなく、人間らしく自分らしく生きるとはどういうことかをじっくり考えて行動することではないかと思います。限られた時間をどう充実して生きていくかを患者さん自らも考えて伝えていただければ、それを医療的な面から後押しできます」

がんに対する社会の認識はまだまだ低い。がんに対する偏見を取り除いてもらい、医療現場、患者とその家族が三位一体になれば、がん医療、そして終末期医療はさらによりよいものへと進歩していくはずだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬