高い治療効果が期待できる 切除不能・進行肝細胞がんの最新化学療法

高い効果の免疫チェックポイント阻害薬との併用療法

さらに、現在最も有効性が高い治療として期待されているのが、免疫チェックポイント阻害薬テセントリク(一般名アテゾリズマブ)と分子標的薬アバスチン(同ベバシズマブ)の併用療法だ。

「これは、『IMbrave150試験』という第Ⅲ相臨床試験で、ネクサバール単剤との比較により、その有効性が証明され、2020年9月に承認されました。さらに、この併用療法の利点は、奏功率のみならず、QOL(生活の質)も維持されている点です。QOLが維持できるということは、治療を継続できるケースが多いということに他なりません」

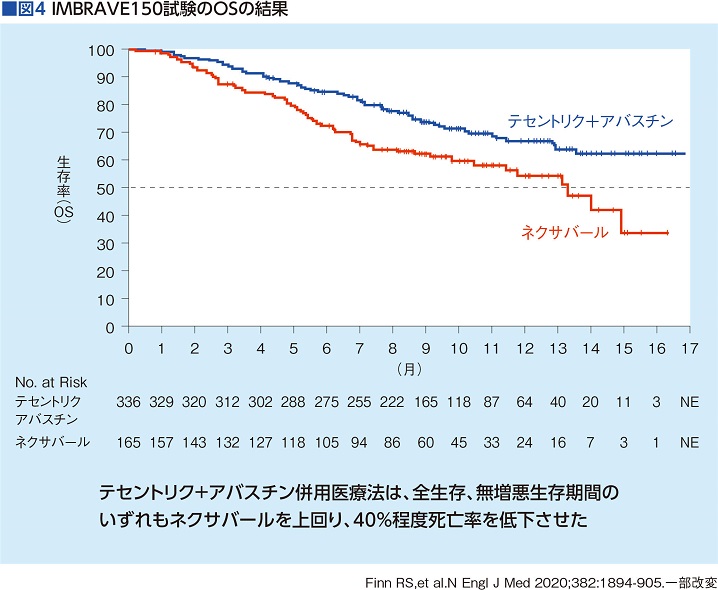

試験の結果は、奏功率では、テセントリクとアバスチン併用群27.3~33.2% vs. ネクサバール群11.9~13.3%。病勢制御率は、併用群72.3~73.6% vs. ネクサバール群55.1~55.3%。QOLが悪化するまでの期間は、併用群11.2カ月 vs. ネクサバール3.6カ月。主な有害事象としては、併用群が高血圧、タンパク尿、ネクサバール群が下痢、手足症候群などだった(図4)。

新たに分子標的薬カボメティクスが承認

そして、2020年11月に、さらに新たな薬が承認された。レンビマと同じマルチキナーゼ阻害薬カボメティクス(一般名カボザンチニブ)だ。

「『CELESTIAL試験』という第Ⅲ相臨床試験により、ブラセボとの比較で、有意に有効性が認められて承認されました。これは、ネクサバールの治療歴がある患者さんに対しての試験でした」

試験結果は、全生存期間中央値は10.2カ月、無増悪生存期間中央値5.2カ月、奏功率4%、病勢制御率64%。主な有害事象は手足症候群、高血圧、下痢、食欲不振などだった。

日本人集団にフォーカスした検証では、全生存期間中央値は10.9カ月、無増悪生存期間中央値5.6カ月、奏功率0%、病勢制御率76.5%。主な有害事象は手足症候群、高血圧、下痢、食欲不振など。ほぼ同等の結果だった。

「このように、カボメティクスは、目に見えて腫瘍が小さくなった患者さんは4%と少なく、効き目でいえば〝キレはよくない〟薬ですが、病勢は制御しています。副作用は手足症候群など大体共通しています。今後は、スチバーガ(一般名レゴラフェニブ)、サイラムザ(同ラムシルマブ)と共に第3選択の治療として使われることになると思います」

3薬の使い分けはこうだ。

スチバーガは、ネクサバールに対する忍容性(副作用が堪えられるか)があった症例に対して使われ、サイラムザはAFPという腫瘍マーカーが400以上の症例に、カボメティクスは制約条件なく使える。

さらに今後期待されているのが、レンビマと免疫チェックポイント阻害薬キイトルーダ(同ペムブロリズマブ)の併用療法だ。

「現在はまだ第Ⅰb相試験の結果しか出ていませんが、かなり高い有効性を示す結果がでていて、トピックになっています。他のがん同様、分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬の併用療法や、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法は、その他にも数多く臨床試験が行われており、今後、さらに期待できると思います。第Ⅲ相試験まで終了し、有効性と安全性が証明されれば、また1つ治療の選択肢が増えることになると思います」

試験の結果は、104人に対する結果で、全生存期間中央値が22カ月、無増悪生存期間中央値8.2~9.3カ月、奏効率36~46%、病勢制御率86~88%。主な有害事象は高血圧、下痢、倦怠感、食欲不振だった。

「今後の課題としては、肺がんなどに比べると,肝細胞がんの領域では、免疫チェックポイント阻害薬での治療はまだ日が浅く、特有の自己免疫に関わる重篤(じゅうとく)な副作用に対する対処の習熟が必要です」と木下さんは話す。

新しい薬で可能性が広がる肝動注化学療法

そして、木下さんが、その他の治療法として注目しているのは、冒頭の肝動注化学療法についてだという。

「肝動注化学療法と言えば、日本のお家芸のような治療法で、海外ではあまり行われていなのです。しかし、直接がんに対して効率よく薬を注入でき、他の治療法と比べ肝機能がよくない人に対しても比較的治療しやすい点で、優れています。

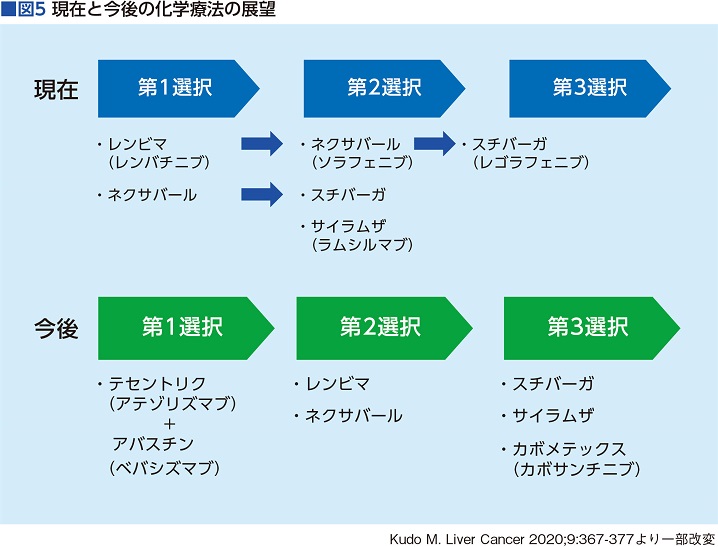

現在は、従来の抗がん薬による治療ですが、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など新しい薬が使えるようになれば、さらに治療の幅は広がると考えています」(図5)

図5で示すように、今までは、治療の第1選択はレンビマかネクサバール。進行した場合、第2選択では、第1選択でレンビマを使った人はネクサバールを。ネクサバールを使った人には、スチバーガかサイラムザを。第3選択では、使っていない薬を使うか、ベスト・サポーティブ・ケア(BSC)となっていた。

これからは、第1選択では、テセントリクとアバスチンの併用治療を行い、第2選択で、従来の第1選択だったレンビマかネクサバールを使い、第3選択では、患者さんの条件に応じて、スチバーガか、サイラムザか、カボメティクスを使い分ける。そして、数年先には、キイトルーダとレンビマなどの免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬の併用療法や、免疫チェックポイント阻害薬同士の併用療法が入ってくる可能性が高い。

ウイルス性肝炎が減少していることにより、減少傾向にある肝細胞がんだが、「たとえ肝細胞がんに罹患して、進行してしまった場合であっても、新たな化学療法が、今後まだまだ増えて行くでしょう」と、木下さんは力強く結んだ。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬