適切なタイミングで薬剤を切り替えていくことが大切 切除不能進行・再発胃がんの最新薬物療法

近々、1次治療にオプジーボ登場

さらに、今年末には新しい治療法が加わることになる。

「現在申請中なので実際に臨床導入されるのは11月頃になると予想されますが、1次治療にオプジーボが追加される予定です」

その布石となったのは2020年9月の欧州臨床腫瘍学会(ESMO2020)で発表された「CheckMate649」と「ATTRACTION-4」という2つの第Ⅲ相臨床試験の結果である。

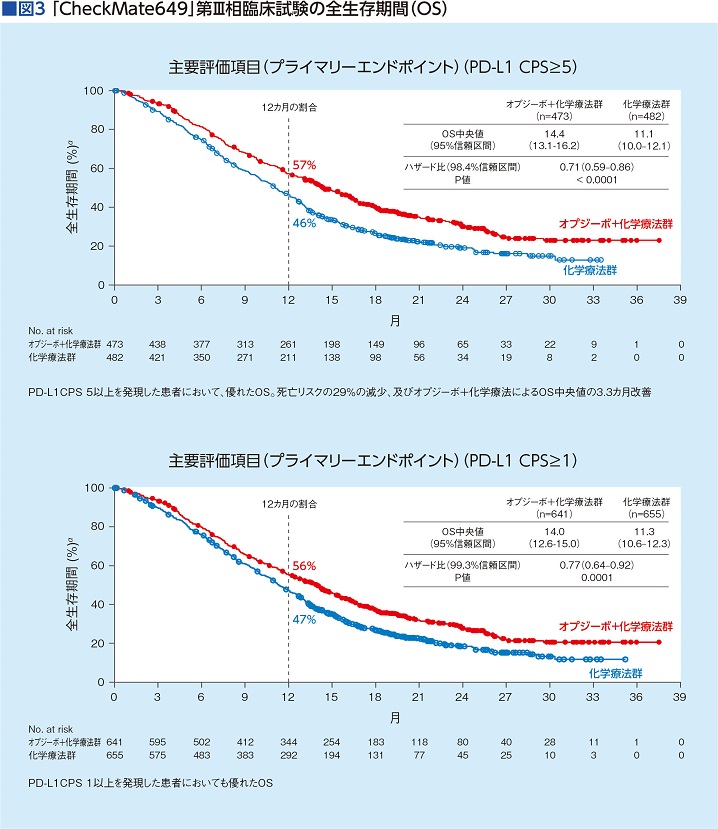

「CheckMate649」試験ではHER2陰性、未治療、かつ切除不能の進行または再発胃がん患者を対象に、オプジーボと化学療法の併用療法群(オプジーボ併用群)と化学療法単独群を比較した。結果は全生存期間(OS)、無増悪生存期間(PFS)ともにオプジーボ併用群が有意に延長。PD-L1レベルが高い患者群では12カ月の追跡期間における全生存期間中央値が、化学療法単独群11.1カ月に対し、オプジーボ併用群14.4カ月との結果を得た。PD-L1レベルが低い患者群でもオプジーボ併用群に生存期間の改善が認められた(図3)。

「ATTRACTION-4」試験は対象患者をアジア人に絞ったもので、その他の条件は「CheckMate649」と同様。結果は、追跡期間中央値11.6カ月時点での無増悪生存期間中央値が、化学療法単独群8.3カ月に対し、オプジーボ併用群10.5カ月、全生存期間の改善は示されなかったものの、これら2つの第Ⅲ相試験結果を経て、1次治療におけるオプジーボ併用群の優位性が示され、現在、保険適用申請中だ。

胃がんと肺がんとの腫瘍の違い

「1次治療からオプジーボが使えるようになると、オプジーボが奏効した場合はもちろん、たとえ奏効しなくても、その後の抗がん薬治療の効果が増幅されるなど生存成績向上に寄与し、胃がんの薬物療法全体の進展に繋がると思います。ただ、これが大きな飛躍をもたらすかと問われると、少なくとも日本の胃がんでは残念ながらそのような状況ではないと思うのです」と室さんは指摘する。

実際、「CheckMate649」「ATTRACTION-4」ともにオプジーボ併用群の優位性は示されたものの、その差は圧倒的なものではなかった。

「この15年ほど、当院での初回化学療法による生存データを解析してわかったことは、新薬が出てきた直近5年間はたしかに全生存期間が伸びていますが、その差は3カ月ほど。内訳を見ると、腹膜播種(ふくまくはしゅ)が起こると厳しいことは15年間変わりません。一方で、肝転移はサイラムザが承認され、臨床導入されて成績がす���く上がった印象です」

次々と遺伝子異常が突き止められ、新しい分子標的薬が登場して、臨床試験の結果治療成績が伸びている肺がんと、臨床試験でネガティブな試験が続いた胃がんとでは腫瘍の成り立ちに大きな違いがあるという。また、がん免疫療法も胃がんは肺がんほどのインパクトはない。

「胃がんと肺がんでは、さまざまな点が異なります。肺がんの腫瘍には均一性があります。そして免疫に対する感受性が違うのです。がんを取り巻く環境が違うとも言えるでしょう。だから肺がんでは、EGFR阻害薬やALK阻害薬といった分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬が劇的に効くことが多いのです。

ところが胃がんは、薬剤が効く遺伝子異常はいまのところHER2しかありません。さらに、同じ胃がん組織でもHER2の出現率の高い部分と低い部分が混在するなど腫瘍の不均一が高い、がん周囲の環境が肺がんとは異なるなど、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬だけでコントロールできるようながん種ではないのです」

過去10数年、胃がんの薬物療法における臨床試験は失敗の連続だった。それほどに胃がんは、難しい生物学的特徴を持つがんということだ。

「胃がんは、ターゲットを定めてピンポイントに攻撃するスマートな治療法だけではなく、がん全体をジワッと攻めていく泥臭い治療法が必要です。そういう意味では、細胞傷害性の抗がん薬の必要性は今後も大きいと私は考えています」

治療の切り替えタイミングを逸しないために必要なこと

これから胃がんの薬物療法に向き合うときに大切なことは何だろうか。

「最も重要なことは、1次治療から2次、3次治療へと切り替えるタイミングを間違えない、遅れないし早まらない、つまりタイミングを逸しないということです」と室さん。

新薬が登場するとどうしても目移りしがち。すぐに免疫チェックポイント阻害薬を使いたいという患者さんがいるが、肺がんのような過度の期待はよくないとのこと。

「適切なタイミングで治療法を切り替えて行くことが大切なのです。効果がないのにダラダラ1つの薬剤にこだわったり、逆に効果を示しているのに早々に切り替えて3次治療まであっという間に終わらせてしまったりすることがないよう、薬剤効果を適切に判断しなければなりません。これは医師の仕事ですが、そのとき指標になるのが、CTなどの画像所見は勿論ですが、胃がんの場合、患者さんの症状もとても大事です」

例えば、腹膜播種はCT画像による増悪の判断が困難。そんなとき頼りになるのが、患者さんによる症状の訴えだという。

「治療中、食欲がない、眠れない、お腹が張ってつらいなど、症状が出てきたら遠慮せず、すぐに医師や看護師に伝えてください。症状があれば早めにCTを撮る判断にも繋がりますし、何より薬剤効果の変化に気づくきっかけになるのです」と室さんは強調した。

つらい症状は決して我慢すべきではない。逆に症状が出れば医師に伝えることこそが、タイムリーな治療の切り替えを可能にする。

「食欲やお腹の張りなどは画像ではわからないことが多いです。また、胃がんは症状が出やすいので、患者さんも何らかの症状が出たら遠慮せず、はっきり医師や看護師に伝えて、ともに治療に取り組んで行きましょう」と、室さんは患者さんへのメッセージで話を締めた。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬