患者の関わり方や心がまえにより安全性や効果で違いが出る 外来化学療法 患者自己管理のチェックポイント

自己管理のための患者手帳

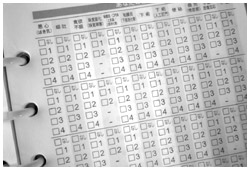

労作の『患者手帳』

外来化学療法の合間は自宅で過ごすわけだが、そのときの体調の変化も、医師にとっては重要な情報だ。だるさや食欲不振、口内炎などの体調の変化があったのに、日にちが経って軽快すると、つい担当医に報告するのを忘れがちになるが、次の治療で副作用がなるべく起こらないようにするには、もしくは起こっても軽微にするためには、自宅での様子を漏らさずに伝えたほうがよい。そのためには体調に関するメモをつけておくことを勧める。

慈恵医大腫瘍・血液内科(旧臨床腫瘍部)では、抗がん剤の治療を受けている患者さん全員に初回説明時に患者手帳を提供している(上写真参照)。体重や元気度、服薬などの記録欄に加えて、副作用の程度をグレードなし~4の5段階にランク分けしてあり、該当する箇所をチェックするようになっている。

たとえば吐き気では、なし、食事ができる、量がかなり減った、食事ができない、衰弱の5段階だ。下痢では、なし、いつもに比べて1日の用便回数が、1~3回多い、4~6回多い、7回以上多い、重篤の5段階。倦怠感は、軽度だが増加した、日常生活の一部が困難、日常生活に支障あり、重篤。不眠は、なし、ときに睡眠障害があり、不眠による不快症状があり、日常生活に支障があり、重篤となっている。

次回の療法施行日にそれを渡せば、それを基に医師は診察をすることができるのだ。

「その日に療法を実施してよいかどうかの判断材料として、とても有用な情報となります」(前出・相羽さん)

この手帳は改良に改良を加えた労作だそうだ。

ただここまで詳細��つけなくとも、体調変化の様子や具体的な症状をメモして、外来の日に、看護師の事前チェック時や、主治医の診察時に渡せば副作用対策がより確かになる。

| グレード | 1 | 2 | 3 | 4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 色素沈着 | なし | 軽度 | 高度 | - | - |

| 運動性神経障害 | なし | 自覚症状なし | 脱力あり | 杖、歩行器などが必要 | 動けない |

| 感覚性神経障害 (しびれ) | なし | 自覚症状なし | しびれ、うずき | 日常生活に支障あり | 動けない |

| 関節痛、筋肉痛 | なし | 軽度の疼痛 | 中等度の疼痛 | 高度の疼痛 | 動けない |

| 浮腫・むくみ (頭頸部) | なし | 限局し、機能障害なし | 機能障害を伴う | 顔面または頸部 全体の浮腫 | 潰瘍を伴う 重篤な浮腫 |

| 浮腫・むくみ(四肢) | なし | さわると分かるむくみ | 見て分かるむくみ | 日常生活に支障あり | 動けない |

| 爪の変化 | なし | 変色、隆起、陥凹など | 爪の欠け、痛み | 日常生活に支障あり | - |

| なみだ目 | なし | 症状あり、治療不要 | 日常生活に支障なし | 日常生活に支障あり | - |

| 静脈炎 | なし | - | あり | - | - |

| 悪心(はき気) | なし | 食事はできる | 食事の量がかなり減った | 食事ができない | 衰弱 |

| 嘔吐 | なし | 嘔吐が24時間に | 重篤 | ||

| エピソード1 | エピソード2~5 | エピソード6以上 | |||

| 食欲不振 | なし | 食欲がない | 食事の量がかなり減った | 治療が必要 | 重篤 |

| 味覚変化(味覚障害) | なし | 食事に影響なし | 食事に影響する、嫌な味、 味覚の喪失など | - | - |

| 粘膜炎/口内炎 (上気道/上部消化管) | なし | 普通食を食べられる | おかゆなどなら食べられる | 少ししか食べられない | 重篤 |

| 粘膜炎(下部消化管) | なし | 不快感あり | 日常生活に支障 | 重篤 | |

| なし | あり | ||||

| 下痢 | なし | いつもに比べ1日の排便回数が | 重篤 | ||

| 1~3回多い | 4~6回多い | 7回以上多い | |||

| 下痢(人工肛門) | なし | いつもに比べ排便量の増加が | 重篤 | ||

| 軽度 | 中等度 | 高度 | |||

| 便秘 | なし | 緩下剤・浣腸の使用 | 重篤 | ||

| ときどき | いつも | 摘便が必要 | |||

| 疲労(倦怠感) | なし | 軽度増加 | 日常生活の一部が困難 | 日常生活に支障あり | 重篤 |

| 手足の皮膚反応 | なし | 疼痛なし(紅斑など) | 疼痛あり(剥離、水泡など) | 潰瘍、疼痛による 機能障害を伴う | - |

| 不眠 | なし | ときに睡眠障害あり | 不眠による不快症状あり | 日常生活に支障あり | 重篤 |

緊急事態は備えが大事

自宅で過ごしているときに、体調が急変したり、症状が治まらないことがある。

一番気をつけなければならないのは白血球減少のサインである発熱だが、用心のため何回も体温を測り、38度を超えたら、医師に電話をかけて指示を仰いだほうがよいだろう。とくに体力の低下している高齢者や、糖尿病などの合併症を持っている人では、躊躇せずにかけるべきだ。そのときのための専用電話番号も医療施設より伝えられていあるはずだから、失くさないよう保管しておくべきだ。

緊急時のために医療提供側も気をつけなければならない点がある、と前出の清水さんはいう。緊急コールに24時間対応するために、電話を受ける係の人に、患者リストを渡すなりして、話しが通りやすいようにしておく必要があるという。とくにがんの専門病院でない病院は、一般の患者からも緊急のコールがあるので、電話の対応でまごつくことがある。

受け答えなどの行程や聞いてチェックしなければならい事項の一覧表を作成しておくなどの準備が必要だ。

外来化学療法を選ぶ際、治療室のリクライニングシートであるとか、テレビつきの椅子であるとかに目を奪われがちだが、「最重要項目のチェックポイントは緊急時の対応がよくできているかどうかにあります」と強調する。

それといざというときに対応してくれる近隣の病院・医院を見つけておくことも、患者さんでは必要だと清水さんはいう。

「起こってから対応して欲しいといっても、受け付けてくれるとは限らないので、数回、受診をして頼んでおけばよいでしょう。

もしメインの病院が病診連携に熱心に取り組んでいる施設であれば、重要な受診はそこに、普段の点滴は近隣の病医院で受けると、使い分けることもできます」

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬