免疫チェックポイント阻害薬や抗体薬物複合体の登場で急激に変わった進行膀胱がん(尿路上皮がん)の薬物治療

キイトルーダやバベンチオが効かなくなったら?

2021年9月、パドセブ(一般名エンホルツマブ ベドチン:EV)という薬が承認されています。これは抗体薬物複合体(ADC)と呼ばれる薬で、がん細胞の細胞膜に発現しているネクチン4というタンパク質に結合する抗体のエンホルツマブに、ベドチンを結合させたものです。パドセブはネクチン4受容体に結合し、がん細胞内でベドチンを放出し、がん細胞を死滅させます。

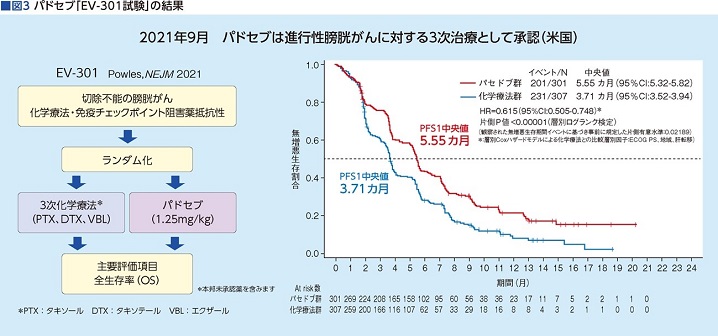

承認のもとになったのは「EV-301試験」で、「プラチナ系抗がん薬を含む化学療法と免疫チェックポイント阻害薬の投与歴がある進行した尿路上皮がん」患者さんを対象に、EV投与群と化学療法[タキサン系抗がん薬:タキソテール(一般名ドセタキセル)またはタキソール(一般名パクリタキセル)]群を比較した国際共同第Ⅲ相試験です(図3)。

主要評価項目は全生存期間(OS)ですが、結果としてEV群のOS中央値は12.88カ月、化学療法群で8.97カ月、奏効率にいたってはEV群が40.6%と化学療法群の17.9%を大きく上回りました。その結果、3次治療でパドセブを使うのが、標準治療となっています。

それにしても、3次治療でこの成績です。当然、「2次治療や1次治療に使えないか」と誰もが考えます。実際に現在、国際共同第Ⅲ相試験「EV-302試験」が進行中で、日本人も参加しています。これはキイトルーダとパドセブという、現状での2次と3次の治療薬を併用して1次治療で使い、GC療法と比較する試験です。2~3年後には結果が出ると思います。

キイトルーダ、バベンチオ、そしてパドセブと、使える薬が立て続けに出てきて、治療法の少なかった尿路上皮がんとしては大きな進展でした。

しかし、正直にいうと、キイトルーダが2次治療に加えられたのは、化学療法で抵抗性を獲得してしまった患者さんに対して次の治療が何もなかったということが大きく、キイトルーダを使ったほうが、生存期間が多少なりとも延長されるという結果からなのです。腫瘍が縮小する率(奏効率)は27%くらいで、「すごくよく効く」というわけではありません。

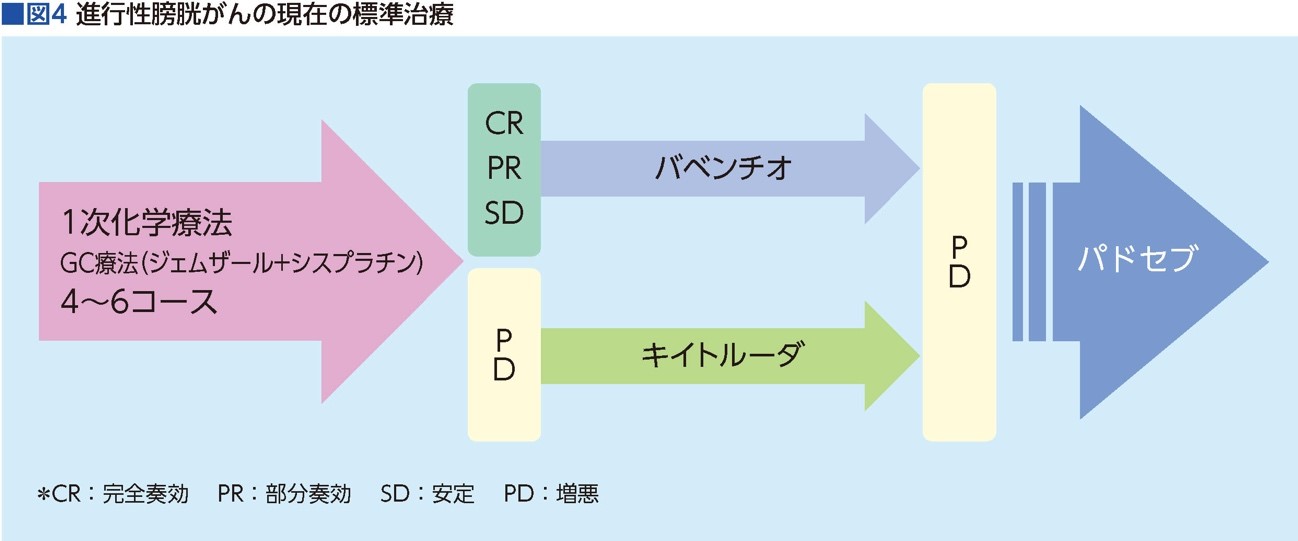

臨床試験でさまざまなチャレンジをこれまで行ってきていますが、単独でも併用でも、まだシスプラチンベースの化学療法に優った治療法はありません。ですからまだ1次治療は30年来変わってはないのです(図4)。

がんを引き起こす遺伝子の特定はどうですか?

今は多く��がんで、そのがんを引き起こす原因となる遺伝子、いわゆる「ドライバー遺伝子」が次々見つかっています。

しかし、膀胱がんでは、遺伝子変異はたくさん確認されていますが、そのうちのどれが真のドライバー遺伝子なのか、特定できていないのです。本当に悪さをしているのがどれか、まだわからないのです。たとえば、最も高い頻度で変異しているのは「p53遺伝子」ですが、これだけでは膀胱がんは発症しませんし、どの遺伝子変異の組み合わせでがんができるか完全にはわかっていません。結果としてマウスに膀胱がんを発症させることはできず、膀胱がんの特徴を再現できるような細胞株とか研究用モデルが非常に少なく、研究が遅れたということがあります。

そのような中でも、有望な遺伝子変異も見つかってきています。たとえば、FGFR(線維芽細胞増殖因子受容体)です。すでに分子標的薬エルダフィチニブ(一般名)が開発されていて、国際共同第Ⅱ相試験では、「FGFR3遺伝子変異陽性の転移性膀胱がん」で、奏効率40%という結果が出ています。FGFR3遺伝子変異は転移した膀胱がんの15~20%程度に認められ、腎盂がんや尿管がんなどでは30%を超える患者さんに認められるとも言われています。

この臨床試験の結果、エルダフィチニブは「FGFR2またはFGFR3遺伝子に変異のある局所進行または転移した尿路上皮がん」の治療薬として2019年、米国で承認されています。日本ではまだ承認されていませんが、使用できる道が完全に閉ざされているわけではありません。

「これ以上できる治療はありません」という状況になってからの話ではありますが、さまざまな遺伝子変異を調べる「がん遺伝子パネル検査」を受け、FGFR遺伝子に変異が確認されれば、保険診療外、あるいは患者申告医療という形で治療を受けることが可能です。

尿路上皮がん(膀胱がん)は、Most Understudied Cancer(充分に研究がされていないがん)と言われて、30年前からの化学療法が今なお1次治療の標準治療となっていますが、遺伝子変異をターゲットにした新しい治療の波は少しずつですが確実にきています。新たな薬剤や、新たな組み合わせの治療についての臨床試験も世界で多数組まれています。新しく増えた2次、3次治療を効果的に受けながら、そうした新しい治療にも目を向けていただければと思います。

同じカテゴリーの最新記事

- 有効な分子標的薬がなかったEGFRエクソン20挿入変異陽性肺がんに ついに承認された二重特異性抗体薬ライブリバント

- 手術後の再発予防に加え、Ⅲ期の放射線化学療法後にも EGFR変異陽性肺がんタグリッソの治療対象さらに広がる!

- PARP阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬に続く トリプルネガティブ乳がんに待望の新薬登場!

- 免疫チェックポイント阻害薬の2剤併用療法が登場 肝細胞がんの最新動向と薬物療法最前線

- 新薬や免疫チェックポイント阻害薬も1次治療から 胃がんと診断されたらまずMSI検査を!

- リムパーザとザイティガの併用療法が承認 BRCA遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺がん

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- SONIA試験の結果でもCDK4/6阻害薬はやはり1次治療から ホルモン陽性HER2陰性の進行・再発乳がん

- dose-denseTC療法も再脚光を ICI併用療法やADC新薬に期待の卵巣がん

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬