医師や認定薬剤師に相談して、正しい漢方薬の使い方を

「漢方は嫌い」という患者さんに工夫して服用してもらう

30歳代の女性患者さんでは、腹水が原因でお腹が膨らんで、下剤では便通がなく苦しんでいた。「漢方薬は嫌い」と言われたが、伊東さんは白湯に溶いてハチミツを入れて飲みやすくすることを提案したところ、しばらくして便が出て、腹部の膨満感がやや改善した。この方はしばらくして亡くなったが、つらい症状が緩和して楽になったと喜んでいたという。

「漢方薬はきちんと服用を続けることが難しいケースもあるので、薬剤師はどうすれば継続的に飲めるかを一緒に考えていくことが重要です」

「足のむくみは利尿薬では取れないことの方が多いようです。体のどこに水分を散らすか、ということです。体で水分が足りないところに回せばよいという考え方です」

牛車腎気丸は、*オキサリプラチンやタキサン系抗がん薬によるしびれや痛みといった末梢神経障害を緩和することができる。成分として含まれる神経保護作用がある

牛車腎気丸は大腸がんに対する*FOLFOX療法における末梢神経症状について臨床試験が行われたものの 、結果はあまり芳しくなかった。飲ませるタイミングが悪いのだ(後述:使用の注意点)。

また、せん妄に苦しんでいた乳がんの患者さんに小児の

*オキサリプラチン=商品名エルプラット *FOLFOX療法=フルオロウラシル+ホリナートカルシウム(商品名ロイコボリン)+オキサリプラチン(商品名エルプラット)

半夏瀉心湯を口内炎に 食事ができるまで回復

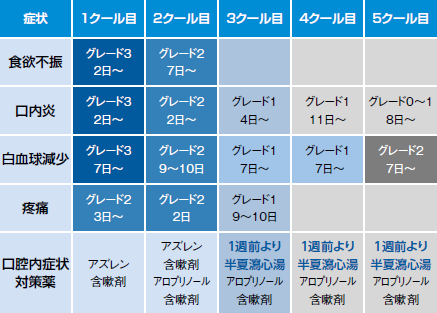

事例の最後として、半夏瀉���湯を紹介する。半夏瀉心湯は*イリノテカンによる下痢に対して投与されることが多いが、伊東さんは口内炎対策として医師に処方推奨している。舌がんや食道がんから肝転移し、*DCF療法を受けていた60歳代の男性患者さんでは、*アズレンと*アロプリノールを主成分としたうがい薬(含嗽剤)を使用していたものの2クール目にかけて、グレード3の疼痛を伴う口内炎が現れた。伊東さんは、半夏瀉心湯の追加を主治医に提案し、3クール開始の1週間前から内服をしてもらったところ、3クール目からは食欲不振、口内炎、白血球減少、疼痛の副作用が減少し、食事が取れるようになった(図3)。

「口腔内のケアはとても重要です。ケアが行き届かないと、低栄養や代謝異常である悪液質により粘膜炎症、口腔乾燥、味覚障害などが起きます。それが嚥下障害や感染につながると、全身状態(PS)がどんどん悪化して、治療の中止や薬剤の減量を行わなければならないという悪いスパイラルに入ってしまいます。

この患者さんはすごい勢いで口内炎が出て、口の中がドロドロという状況でした。白血球も下がって治療を止めようかとなったのですが、痛くて水を口に含めないような方が、半夏瀉心湯で良くなった。治療の継続につながりました」

*イリノテカン=商品名カンプト/トポテシン *DCF療法=ドセタキセル+シスプラチン+フルオロウラシル *アズレン(含嗽剤)=一般名アズレンスルホン酸ナトリウム *アロプリノール(含嗽剤)=商品名ザイロック、サロベール

腸内細菌の助けも借りる 施行前からの投与が有効

伊東さんは漢方薬の使用について注意点を説明した。

「漢方薬はすぐに効果を発揮するわけではありません。漢方薬は、腸内細菌の力を借りて、初めて力を発揮します」

胃は強酸性環境で皆さんがよく知るところではピロリ菌くらいしか存在しないが、回腸(空腸から続く小腸の一部)に行くと細菌が増えてくる。漢方薬の成分は多くは脂溶性成分と糖鎖から構成されているのだが、薬としては脂溶性成分が重要で、糖鎖の部分(アグリコン)が外れて、初めて作用する。これを外してくれるのが、腸内細菌というわけだ。経口で投与された漢方薬は回腸まで行った時に初めて薬としての力を持つことになり、体に吸収される。

「化学療法で体が弱っているときは、腸内細菌も弱っているので、漢方薬もあまり効きません。整腸剤と併用すると効いてきます。また、腸内細菌にも〝教育〟が必要で、ある程度慣らさないと、糖鎖を外してくれません。概ね1週間程度で効果が出て来ます。化学療法施行の前から投薬したほうが、効き目がゆっくりというのはここから来ます。

一番注意してもらいたいのは安全性です。附子末は元の生薬はトリカブトですが、これを修治して解毒し作られる薬ですので、患者さんが個人的に量販店などで購入しては危険です。薬剤師、漢方専門医、がん専門医が使って初めて安全な薬なのです。一方最新の末梢神経治療薬ではしびれには効くけれど、眠くなるという薬もあります。100%漢方だけがいいというわけではありません。患者さんの状況に合わせ選択していかなくてはなりません」

医療者側として大切なのが、処方した後の評価だ。例えば、附子末を出すと、体が温まる事が多いが、温まらない人もいる。効いていないということだ。次の外来で評価する必要がある。漫然と投与を続ければ中毒もあるし、副作用もある。信頼できるかかりつけ薬局や、かかりつけの医療機関などで、効果や副作用の評価をしてもらいながら、治療を進めることが必要だ。

「漢方薬は基本的には多成分系の科学です。合う人も合わない人もいる。必ず医師やがん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師、緩和薬物療法認定薬剤師など、がん・緩和医療に精通した医療者に相談して、洋の東西を問わずご自身に必要な薬か、症状に対応しているかを確認してください」

伊東さんは、患者さんとのコミュニケーションを最大限に大切にしているという。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する

- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事

- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療

- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を

- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く

- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント