症状が長く続いたら感染併発やステロイドの副作用を考える 分子標的薬による皮膚障害

マルチキナーゼ阻害薬には何がある?

次に、マルチキナーゼ阻害薬で起こる皮膚障害を見ていこう。

腎細胞がんで使われるスーテント(一般名スニチニブ)やヴォトリエント(同パゾパニブ)、腎細胞がん、肝細胞がん、甲状腺がんなどで使われるネクサバール(同ソラフェニブ)、大腸がんや肝細胞がんに使うスチバーガ(同レゴラフェニブ)、肝細胞がんや甲状腺がんに使うレンビマ(同レンバチニブ)、甲状腺がんに使うカプレルサ(同バンデタニブ)などがマルチキナーゼ阻害薬に分類される。

前述のように、「マルチ」と言うだけあって攻撃対象が複数の分子なので障害範囲が広く、まだ解明できていない部分も多いそうだが、マルチキナーゼ阻害薬はVEGFRを主なターゲットにする薬剤が多く、そのとき高頻度で現れるのが手足症候群というわけだ。

「マルチキナーゼ阻害薬の中でも、VEGFRをどの程度阻害するかによって症状の出方に差があります。どれが一番という言い方は適切ではありませんが、重症の手足症候群が高頻度に発現するのがスチバーガやネクサバールでしょうか。逆に、レンバチニブは重症度こそ低いですが、発現頻度としては7~8割と高頻度で、投薬開始後数カ月経過しても長期間に水疱や痛みを伴う紅斑が出ることがあります。また、カプレルサは、VEGFRだけでなくEGFRもターゲットにしているので、皮膚症状として手足症候群は出ますが、頻度は低く、EGFR阻害によるざ瘡様皮疹などの皮膚症状や光線過敏などの症状が出やすい薬剤です。つまり、同じマルチキナーゼ阻害薬でも、薬剤ごとに症状や経過に違いがあるのです」

カプレルサのように、攻撃対象の分子にVEGFRとEGFRの両方を含む薬剤もあるが、どの分子を主に攻撃対象にしているかで、現れやすい症状が決まってくるようだ。

手足症候群の症状と経過

マルチキナーゼ阻害薬が引き起こす手足症候群とは、いかなる症状で、どのような経過をたどるのだろうか。

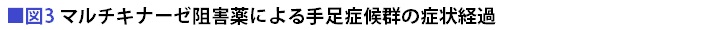

掌(てのひら)や足裏にピリピリするような違和感を感じたら、手足症候群が出始めたサイン。はじめは紅斑や浮腫ができ、徐々に水泡や出血が生じて痛むようになる。症状が最も強く出るのは最初の1クール目(投与開始2、3週目にピーク)だが、2カ月間は痛みに悩まされる時期だそうだ(図3)。

「疼痛のある赤みが出始めるとつらくなります。赤みはまだらになって浮腫や水泡も加わり、そこに圧力がかかると悪化します。重篤化しやすい場所は圧力がかかりやすい足裏、かかと、足の親指、それから手の関節部分ですね。ペットボトルの蓋を開けるというような、日常のちょっとした動作で圧力がかかって、症状が悪化してしまうのです」と西澤さんは話し、さらに続けた。

「すべての副作用に言えることですが、手足症候群についてはとくに、初期にどのような症状が出るかを前もって知っておくことが大切です。始めはたいしたことないと思っていても、ちょっとした作業や動きで患部に圧力がかかり、症状を悪化させる恐れがあるからです。治療開始から1~2カ月ほどは、日常の作業に注意を払うとともに、ゴルフやジョギング、園芸などは控えたほうがよいでしょう」

最初の1カ月間は、分子標的薬治療の1クール目。分子標的薬治療は3週間投与して1週間休むサイクルが多いので、その1クール目の期間はとくに注意したい。とはいえ、ずっとゴルフを我慢しなくてはならないかといったら、そんなことはないらしい。

「1クール目を終えて症状が落ち着いてきたら、予防策を講じながら、ゴルフでも園芸でも趣味を再開していってほしいと思います。靴のインソールをクッション性の高いものに変えたり、靴の中でぶつかりやすい足先にあらかじめクッション性のある被覆材を貼っておくのもおすすめです。手袋はぜひ着用しましょう」

薬剤によって出方に違いがあるので、詳細は主治医に確認する必要があるが、大まかな傾向としては、手足症候群が高発現するのは最初の1~2カ月。この期間はゴルフや園芸など、手足に圧力がかかりやすいことは控え、その後は予防策を講じながら、徐々に日常生活に戻っていく。趣味や楽しみを諦める必要はないそうだ。

手足症候群がピークを越えると

手足症候群の症状が出やすい時期は、やはり治療開始後2カ月間ほど。痛みを伴う紅斑や水泡が次々とできてつらい期間を過ぎると、今度は皮膚が固くなって胼胝(べんち:タコ)ができ、これがまた痛い。ようやく取れると、その下は皮膚が薄くなっていて、さらに痛い。それが繰り返されるのだ。

紅斑や水泡で痛む最初の2カ月はステロイド治療だが、2カ月を過ぎてなおステロイドを塗り続けていると、EGFR阻害薬のときと同様、ステロイドで皮膚が弱くなり、固くなったタコがとれて下から現れる皮膚が薄くなってしまう。薄い皮膚にさらにステロイドを塗れば、ますます皮膚を薄くしてしまい、症状は悪化するばかりだ。

「この時期に来たらステロイドは使わず、皮膚を保護するシートを大きく貼って、皮膚を育てることを考えます。固い皮膚(タコ)がいっきに取れると、その下は薄い皮膚で非常に痛い。だからいっきに取らず、軟膏を塗りながら少しずつ剥がし取っていくのです。固い皮膚を取っていくポイントは、決して急がないこと。ゆっくり少しずつ、です」

被覆材を使って、固い皮膚の下にある皮膚をまず育てる。丈夫な角質が育ってくるまで固い皮膚を保護すると、それだけで症状も痛みも和らいでいくそうだ(図4)。

つまり、EGFR阻害薬によるざ瘡様皮疹も、マルチキナーゼ阻害薬による手足症候群も、治療を切り替えるタイミングが重要。ステロイド治療から抗菌薬へ、もしくはステロイド治療から被覆材やシートによる皮膚の保護へと舵を切る時期がポイントということだ。ざ瘡様皮疹は約2カ月、手足症候群は紅斑や水泡から皮膚が固くなったタイミングを見逃さないことを心がけたい。

治療前に知っておきたい皮膚障害の予防法

最後に、予防法について触れておこう。

皮膚障害すべてに言える予防法は、清潔と保湿。とくに、ざ瘡様皮疹のピーク時は水がしみてつらいけれど、それでも必ず石鹸で毎日優しく洗うことを日課にしよう。水でもお湯でもしみるときは、生理食塩水で洗うとしみにくいそうだ。

「石鹸を泡立てて、泡で包み込むように洗います。洗った後は必ずすぐに保湿剤をたっぷり塗って保湿してください。分子標的薬の作用で皮膚のバリア機能が落ちているので、保湿しないと異物が入ってきて感染しやすくなるのです」

さらに、「シャンプーは大丈夫ですが、リンスやコンディショナーはやめておきましょう」と西澤さん。リンスは皮膚に残りやすく、刺激になってしまうそうだ。加えて、熱いお湯での入浴も刺激になるので避けよう。

予防法はもちろん、どんな皮膚症状がどの時期に出るか、そしてどれくらいで治まってくるかを分子標的薬治療が始まる前に知っておけば、症状が出ても慌てることなく、正しい処置に繋がるだろう。できる限り副作用を軽く抑えながら、分子標的薬での治療を完遂してほしい。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する

- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事

- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療

- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を

- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く

- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント