副作用対策を十分行い、治療を遂行しよう 早期発見で対処する分子標的薬特有の副作用

致命的になる恐れのある副作用に注意!

血栓症(心筋梗塞、脳梗塞等)、消化管穿孔

これらの副作用の頻度はそれぞれ1パーセント以下とごくまれですが、いったん起こると致命的になる可能性があるので注意が必要です。

「以前に心筋梗塞や脳血栓を起こした方は、アバスチンの治療でまた血栓症を起こす危険性が高いと言えます。心臓が苦しいとか、呼吸困難、強い頭痛、からだの片側に麻痺が出る、言葉が出ないなどの症状があったら、すぐに病院に連絡してください」

心筋梗塞や脳血栓が起こった場合は、当然アバスチンの投与を中止します。

消化管穿孔とは、胃や小腸、大腸に穴が開くことです。

「腹膜炎を起こして手術が必要になることがありますが、腸を切ってつなぐと、血管を作りやすくする作用のVEGFが働かないため、傷が治りにくくなります。急に強い腹痛を感じたときは、すぐに治療している先生を受診してください。なお、胃腸に炎症や潰瘍がある患者さんは、穴が開きやすいことがわかっていますから、治療法を選択する際に主治医と話し合ってください」

蛋白尿

頻度はさほど高くないものの、全体の4パーセント程度に蛋白尿が見られます。

「蛋白尿がひどくなるとネフローゼ(*)のようになることがあります。定期的な尿検査をすることが大切です」

アバスチンの投与は2週または3週に1回なので、投与日などの通院日に毎回尿検査、血液検査などを受けることを市川さんは勧めています。

なお、アバスチンの添付文書では、「腹腔内の炎症を合併している人、血栓塞栓症の既往がある人、高血圧の人には、慎重に投与する」 と書かれています。

*ネフローゼ=大量の蛋白尿が出て、それに伴って血液中の蛋白質が減少するため、むくみ、コレステロールなどの脂質の上昇などが現れる病気

アービタックスの副作用と対策

注意すべき皮膚症状とその対策(第2報)」より

「アービタックスと承認予定のベクティビックスは、EGFRを標的とし、細胞増殖を阻害することによってがんをやっつける薬です。そのため、正常な皮膚に発現しているEGFRも阻害され、高頻度(8~9割程度)で多様な皮膚症状が現れます。ただ、皮膚症状が現れるほうが治療効果が高いので、前向きに捉えて対策をとってほしいと思います」

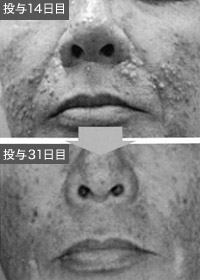

治療を開始して1週間くらいから、ざ瘡様皮疹(ニキビ状の皮疹)が出てきます。皮疹はだんだん乾いた状態に変化していきますが、1カ月目を過ぎたあたりからは乾皮症といって腕などの皮膚が乾燥したり、指先に亀裂が入ってあかぎれの状態になることもあります。2カ月くらいで爪の周囲に炎症が起こる爪周囲炎が現れることがあります。

「かゆみを伴うこともあり、顔面などは人の目に触れる場所なので患者さんもつらいと思いますが、『皮疹が出てしまった』とマイナスに捉えるのではなく、皮疹が出たので効果が期待できる、とプラスにとらえて、スキンケアなどを積極的に行うことをお勧めします」

皮膚症状の予防法

「皮膚症状全体の予防法は、低刺激性のシャンプーや石けんに替えて、皮膚を清潔に保ち、入浴後はしっかり保湿することです。これからの季節は、直射日光は避けてください」

夏場は汗をかきやすく、皮膚症状を悪化させやすいので、よく洗い、清潔を保ちます。入浴やシャワーは短時間にして、熱めの湯を避け、15分以内に乾燥している部分に保湿剤を塗るといいようです。

皮疹にはスキンケアとステロイドが基本

ニキビ様の皮疹

皮脂が多い額や、頬、口の周り、アゴ、唇、頭皮、胸部、背中などを中心に、しばしば皮疹が出てきます。

「対策は、洗顔を初めとしたスキンケアとステロイドの外用薬を塗布するのが基本です。顔面に強いステロイド剤を使うと色が黒くなったりしますから、ロコイド軟膏など、弱めのものを使います。胸部などからだの部分には、中程度の強さのマイザー軟膏を用います」

このような対処をすることで、赤みが引き、ニキビ様の皮疹もベトベトした感じから、乾いた感じに変わってきて、炎症が軽快するそうです。

爪周囲炎

注意すべき皮膚症状とその対策(第2報)」より

爪の周囲に炎症が起こったり、爪が皮膚に食い込んだりした場合は、指の皮膚を引っ張るようにして、絆創膏をばってんに貼って固定するのも1つの方法です。爪が切りにくいときは、お湯でふやかしてから切るとよいでしょう。しかし、深爪には気をつけてください。

インフュージョン反応

このほか、頻度は低いものの、重篤になりうる、インフュージョン反応を起こすことがあります。

「アービタックスは、キメラ型に分類される抗体で、マウスのタンパク質を約30パーセント含んでいます。そのため、点滴をした直後、マウスのタンパク質に対するアレルギー反応が起きるのです。初回の投与時、投与を始めて大体30分以内に発症することが多いですね」

症状は、顔面紅潮、咳、皮疹、蕁麻疹など。重篤なケースでは、血圧低下やぜんそくのような症状が起きることもあります。

「予防をしておけば、重篤になるケースは1パーセント以下です。普通は、抗ヒスタミン剤を前もって服用(または注射)して予防します。ただ、レスタミンコーワという飲み薬を使う場合、効果が出るまでに15~30分かかるので、注意が必要です。ベクティビックスはインフュージョン反応が起きにくいようです」

薬剤性肺臓炎・心疾患

「イレッサよりも頻度は少ないのですが、薬剤性の肺臓炎を起こすことがあり、間質性肺炎を起こしたことがある患者さんは、この肺臓炎を起こしやすいことが知られています。また、心疾患があると、心不全になることもあります。このような患者さんは、医師と相談の上で治療を受けてください」

添付文書には、間質性肺炎および心疾患のある患者さんには慎重に投与するように記載されています。

低マグネシウム血症

「頻度は少ないのですが、アービタックスを長期に使用しているケースで、低マグネシウム血症が時折みられます。症状は、倦怠感、不眠、筋肉のけいれん、こむら返り、ひどくなると不整脈などが起こります。対策としては、マグネシウムの点滴がありますが、改善されないこともあります。血液検査で、マグネシウムの数値もチェックしておく必要がありますね」

分子標的薬は、以前なら治療が難しかった患者さんにも希望をもたらす一方で、今までの抗がん剤ではみられなかった副作用が現れることもあります。また、従来の抗がん剤と異なり、まだ歴史が浅いので、ほかにもまだ知られていない副作用が出てこないとは言い切れません。

以上のことを十分理解した上で、治療法を選択することが重要と言えるでしょう。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する

- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事

- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療

- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を

- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く

- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント