アバスチン特有の副作用と抗がん剤の副作用の両方に対応 非小細胞肺がん薬物療法の副作用とその対策

好中球減少は多くの抗がん剤治療で起こる

抗がん剤治療では、好中球減少が起こることが多い。CP療法とCP+アバスチン療法の有効性と安全性を比較した国内臨床試験(JO19907試験)によると、CP療法では85パーセント、CP+アバスチン療法では92パーセントの患者さんに、好中球減少が起きている。

「アバスチンは併用する抗がん剤の効果を高める働きがありますが、他の抗がん剤の作用が強まることで、好中球減少の副作用も出やすくなるようです」

この臨床試験では、グレード3以上(1~4で評価)の好中球減少がカウントされているという。だが、好中球が減少しただけでは、深刻な状況というわけではないらしい。

「グレード3くらいなら、感染予防の指導をするだけですね。人込みを避け、手洗いの励行といった一般的な注意です。深刻なのは感染が起きて発熱しているような場合です」

好中球が減少して免疫の力が低下し、感染が起きて発熱したのが発熱性好中球減少症である。臨床試験のデータでは、ここまで進むのは9パーセント。好中球減少はほとんどの人に起こるが、発熱する人は多くはない。

発熱があれば抗生物質による治療を行い、好中球を増やす薬を使うこともある。好中球が急激に減少した、極端に低い値になった、という場合も、好中球を増やす治療が必要となる。

好中球減少を乗り越えCP+アバスチンを続行

CP+アバスチン療法を受け、副作用が出ながら、それを乗り越え、よい治療結果が得られた症例を紹介しよう。

Aさん(59歳・男性)は、右肺上葉にできた肺がん(腺がん)の治療のためCP+アバスチン療法を受けることになった。がんの大きさは3~4センチメートル。鎖骨と腰椎に転移があり、ステージは4だった。

CP+アバスチン療法を開始したところ、2週間後のレントゲン撮影で、もうがんが小さくなっているのが確認できた。

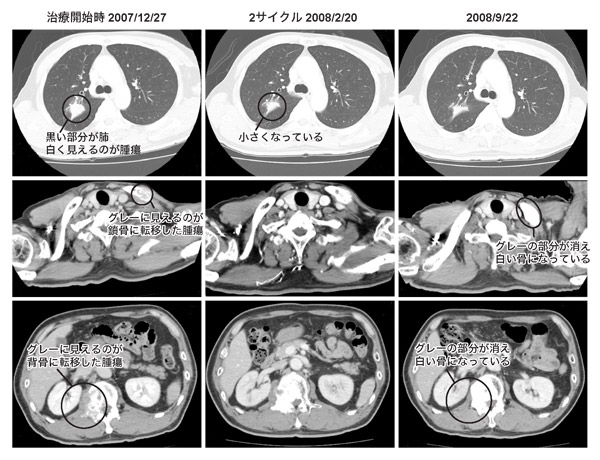

図2のCT画像でも、肺の腫瘍が小さくなっている。また、中段の鎖骨と下段の腰椎の画像では、骨に転移している腫瘍(灰色に見える部分)が小さくなっている。さらに、でこぼこしていた骨融解像が、しっかりとした骨硬化像に変わっているのがわかる。これにより、骨の痛みも解消した。

CP+アバスチン療法の治療中に、副作用としてグレード1のたんぱく尿と、グレード4の好中球減少が発生。たんぱく尿に関しては、定期的に尿検査を行い経過を観察しただけで、特に治療を必要とする状態にはならなかった。

好中球減少はかなり進み、500以下(正常値は2500~7000)まで減ったが、一般的な感染予防を行っただけで、発熱することなく乗り切ることができた。

CP+アバスチン療法を5サイクル行い、その後、3週間おきにアバスチンの投与だけを継続。がんの進行が抑えられたまま、現在にいたっている。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する

- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事

- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療

- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を

- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く

- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント