抗がん剤の副作用対策 PART1 その軽減法と乗り切り方

副作用についての患者さんの不安は?

「吐き気は四六時中続くの?」「脱毛はすぐに始まるの?」

「治療中は、吐き気など副作用がずっと続くのでは?」「脱毛が心配」など、吐き気や脱毛について不安をもつ患者さんは、男女を問わず多いといいます。

「抗がん剤は、盛んに細胞分裂をしているがん細胞をねらって攻撃しますが、このとき、分裂速度の速い骨髄や粘膜、毛根などの正常細胞もダメージを受けてしまいます。白血球が減る骨髄抑制や、胃腸や口の中の炎症、脱毛などが起こるのはこのためです。また、抗がん剤が体内で代謝されるときに代謝産物(細胞崩壊生成物)が生じて、それらによって脳や消化器に影響を与えると、吐き気が起こります」

副作用の症状や時期は、抗がん剤の種類やレジメン、投与方法などによって異なり、同じ治療でも、つらいという方がいる一方でほとんど症状がなかったという方もいるなど、個人差も大きいものです。

「副作用はずっと続くわけではなく、症状や出現時期は大体予測できますし、対処方法もいろいろあるので、あらかじめ予測できる副作用の症状と時期、対処方法を知っておくと、セルフケアもしやすくなります。」

●吐き気は制吐剤の使い方で軽減

抗がん剤の投与当日または翌日から2、3日間吐き気が続くことがありますが、点滴に吐き気止めが入っている間は、比較的楽に過ごせることが多いようです。投与日から2、3日目以降に出てくる遅発性の吐き気はコントロールが難しいといわれていますが、いろいろな種類の経口タイプの吐き気止めをその方の症状に合わせて使うことで、かなり軽減できるようになりました。外来で行われる化学療法では、吐き気やムカムカ、食欲がなくなる程度で、実際に吐くようなことはあまりないそうです。

「経口の吐き気止めは、効果が現れるまでにおよそ30分はかかりますから、食事の30分前には服用します。吐き気がしそうなとき、ムカムカしてきたときは、決められた時間でなくても早めに飲むといいでしょう」

●脱毛は投与後2週間から

多くの抗がん剤で起こるといわれる「脱毛」は、大きな不安材料となっているようです。

「治療が始まるとすぐ抜けるの? という質問をよく受けますが、投与後すぐに抜けるわけではありません。治療開始後10日から14日目から抜け始め、治療終了後3カ月くらいでスポーツ刈りくらいの長さにはえそろってきます。1コース約1カ月の治療で6コースの治療が予定されている方なら、約6カ月プラス3カ月の9カ月間をどうやって過ごすのかを、その方と���緒に相談します。外に出る機会が多い場合や会社勤務の場合はかつらを作られる方が多いですが、バンダナや帽子を利用して過ごす方もいらっしゃいますね」

●抗がん剤の種類によって、副作用に特徴がある

副作用が起こる時期については、下の表を参考にして、あらかじめ心構えをしておくといざというときにあわてずにすみます。治療中にこれらすべての副作用が表れるわけではなく、使われる抗がん剤によって起こりやすいもの、起こりにくいものがあります。担当の医師や看護師に、いつごろにどのような症状が出やすいか、いつごろ消えるのかを聞いておくとよいでしょう。

シスプラチン、アドリアシン(一般名ドキソルビシン)などは骨髄抑制や吐き気など、タキソールやタキソテール(一般名ドセタキセル)などのタキサン系やオンコビン(一般名ビンクリスチン)は、脱毛やしびれ、イリノテカン(商品名カンプト、トポテシン等)は下痢などが起こりやすいといわれています。

初日の抗がん剤治療で注意したい副作用は?

急性のアレルギー反応と、抗がん剤の血管外漏出を見逃さないで!

いよいよ抗がん剤治療開始となったら、どんなことに気をつければよいのでしょうか。

「抗がん剤の投与当日、投与開始から5分~10分、長くても30分以内に急性のアレルギー反応(過敏症=アナフィラキシー・ショック)が起こることがあります。初期症状は、のどがイガイガする、呼吸しにくい感じがする、手のひらが赤くなり、かゆくなるなど軽度なものでも、放置していると、動悸、息切れ、呼吸困難、血圧低下、意識障害などに進み、命にかかわります。早い段階で起こるケースは、重篤な症状に移行していきやすいものです。頻度が高い副作用ではありませんが、患者さんが第1発見者になる可能性が高いので、これらの症状が現れたら、ナースコールなどで、即座に医師か看護師に連絡してください」

タキソールなどのタキサン系、ハーセプチンやリツキサンなどの分子標的薬、オキサリプラチン(商品名エルプラット)などはアレルギーが出やすい抗がん剤なので、治療予定がある方は、注意してみてください。過敏症が起こったら、その抗がん剤の投与を中止し、ステロイドや抗アレルギー薬などで治療します。タキサン系の抗がん剤は、1度過敏症が起こったら、抗がん剤を替えなければなりません。

「もう1つ気をつけていただきたいのは、抗がん剤が点滴の針や、血管からじわじわと漏れて、皮膚や、血管、周辺の組織を腐らせて壊死させてしまう血管外漏出です。組織の壊死を起こしやすい抗がん剤には、アドリアシン、オンコビンなどがあります。乳がんのAC療法、悪性リンパ腫のCHOP療法などを行う方は、漏れがないか注意してください」

針をさした部分がちょっと痛い程度でも、翌日になると静脈炎を起こして、針の入っている血管1本が真っ赤に腫れ、痛みが強くなることもあります。糖尿病や動脈硬化などの既往症のある方も血管がもろくなっているので要注意。少しくらい大丈夫と我慢せず、早めに看護師さんに伝えましょう。早めに対処するほど、ダメージも少なくてすみます」

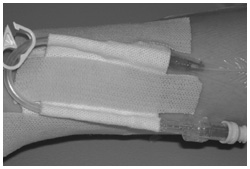

同センターでは、針が抜けないテープの止め方も工夫されています(右写真)。また、抗がん剤の点滴中にトイレに立つときは、チューブの1箇所をフックでボタンにとめておくと、歩行や動作中にどこかに引っ掛けて点滴の針が抜けてしまう危険を防止できます。

中島さんより一言

副作用メモをつけて、2コース目以降の治療に役立てよう

静岡がんセンターでは、患者さんそれぞれの副作用のパターンに合わせたケアと助言を行うために、副作用メモと症状別対策の資料等を患者さんに渡しています。

「副作用メモ」には、症状の特徴や、いつごろ起こり、いつごろ軽快したか、吐き気止めなど、どういう薬をいつ使ったら症状が軽快したか、どんなものを食べられたかなど、副作用に関することを何でも書き込んでおくと、2コース目以降に活かすことができます。たとえば、便秘にも効く吐き気止めを早めに飲んだら楽になったという方なら、次回も早めに飲む、別の吐き気止めを飲むと眠くなって、仕事に差し支えたという方なら吐き気止めを変更してみるなど、成功体験も失敗体験も次回の治療をスムーズに進め、副作用を軽減できるよい経験になるのです。

医療機関によっては、薬剤メーカーが配布した資料などを置いているところもありますから、それらを活用するのも1案です。自分で治療のスケジュール表を作り、症状を書き込んで、その後の治療に役立てるのもよいでしょう。

同じカテゴリーの最新記事

- 免疫チェックポイント阻害薬で治療中、命に関わることもある副作用の心筋炎に注意を!

- 心不全などの心血管の副作用に気をつけよう! 乳がんによく使われる抗がん薬

- 手術や術後化学療法を受ける前に知っておきたいこと 大腸がん術後の副作用を軽減する

- 免疫チェックポイント阻害薬は、発現しやすい副作用を知っておくことが大事

- 免疫チェックポイント阻害薬の副作用対策 早期発見・早期対応のために必要なチーム医療

- 外来がん化学療法副作用対策 薬剤師外来の活用で安心のできる化学療法を

- 本邦初となる『がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016』の内容をひも解く

- 制吐療法の新しい展開 薬剤師主導の臨床試験で第2世代制吐薬の優位性を証明

- 進行肝がんに対するネクサバールのマネジメント