- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

密接な関係のがんと糖尿病はセットで考えて治療する

がん専門医と合併症専門医をつなぐコーディネーターを

大橋さんは現時点での課題の1つとして、今より以上に糖尿病専門医や糖尿病ケアのスタッフが、糖尿病を合併したがん患者さんに関わる必要性のあることを挙げている。

「がん専門病院では糖尿病の専門医がいない。また総合病院でも、がんの治療外科などの病棟で行われるので、どうしても糖尿病のケアが手薄になりがちです」

一方、糖尿病患者さんは、がんに関する認識が十分でない。

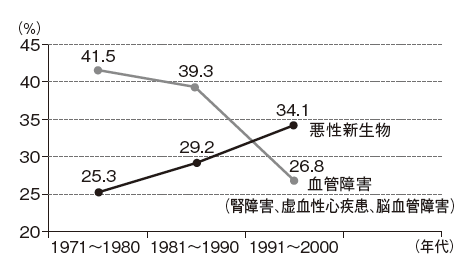

「実際に糖尿病患者さんが最後は何で亡くなるかというと、普通の人と同じで、がんで亡くなる人のほうが糖尿病の合併症で亡くなる人よりも多いのです。糖尿病の患者さんも3人に1人はがんで亡くなっている。ただ、糖尿病の患者さん自身もあまりこのことを認識していません。私たち糖尿病専門医が、がんについてもっと患者さんに伝えていく必要があります」(図3)

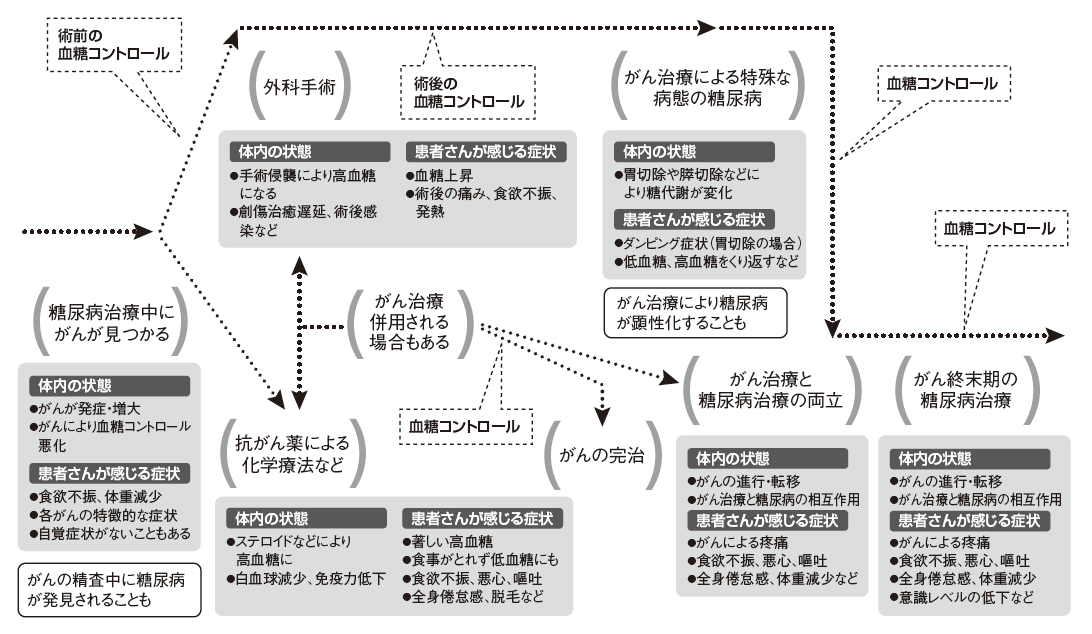

もう1つの課題として、大橋さんは糖尿病専門医とがん専門医の連携が十分でないケースが多いことを挙げ、「糖尿病は患者さんのかかりつけ医、がんは専門病院で治療を受けるという場合、がんの治療状況の変化に合わせて糖尿病をリアルタイムにコントロールすることが難しい」と言う。

「がん専門医が糖尿病はかかりつけ医に診てもらっていると思って血糖を測らないでいたが、患者さんは実はかかりつけ医には通院しておらず、糖尿病治療薬も服用していなかったという事態が起こり得る現状では、糖尿病合併のがん患者さんが、糖尿病をしっかり診てもらいながら、がん治療を安心して受けられるという状態に必ずしもなっていないのではないでしょうか」

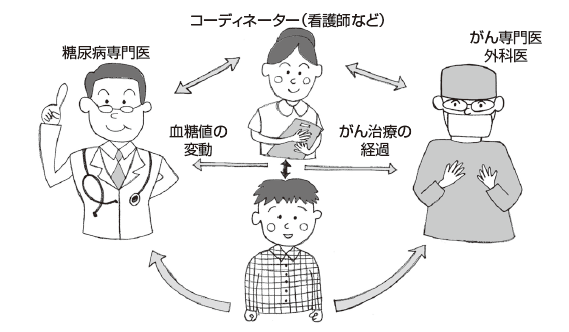

現実にがん専門施設では糖尿病専門医がいない場合が多く、総合病院ではがん専門医も糖尿病専門医もいるはずだが、必ずしも両者の連携は緊密ではない。もちろん、がん専門医から糖尿病専門医に相談があり、血糖コントロールについてアドバイスすることはあるが、大学病院勤務時代は現在ほど深く関わり合っていなかったと言う大橋さんは、両者の間をつなぐ存在として、コーディネーターの必要性を指摘する(図4)。

例えば、外来の看護師さんがもう少し深く関わって、患者さんのケアをトータルにコーディネートする。糖尿病の治療状況を把握していて、何か問題があれば近くの専門医を紹介するなど、そういう存在があればもっとうまく合併症を持つがん患者さんをケアできるのではないか(図5)。

「今やがんの治療は、がん専門医だけではできない時代になっており、診療科の壁を越えて患者さんのために様々な専門医が連携していかないと、これからの高齢化社会における患者さんのニーズには応えていけません」というのが大橋さんの考えである。