- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

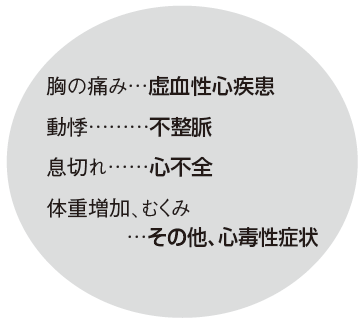

がん治療中は心臓にも注目を!心疾患の症状に要注意

深部静脈血栓症に要注意

がん患者さんは血液の凝固・線溶系に異常があることが多く、一般の人より血栓ができやすいという。これに抗がん薬の副作用が相まって、下肢の筋肉内を走っている静脈(深部静脈)の血液が凝固して血栓ができ、血管を詰まらせる深部静脈血栓症が起こりやすいといわれている。

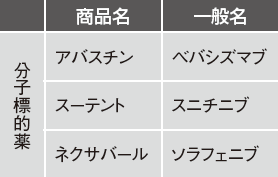

がん患者さんで深部静脈血栓症を発症する頻度は4~20%との報告があり、「がん患者の深部静脈血栓症のリスクは、がんでない人と比べて7倍あった」との報告もある。また、*アバスチン、*スーテント、*ネクサバールなど血管新生阻害作用を持つ分子標的薬を使うと、深部静脈血栓症が起きやすくなるとの報告もある。

「深部静脈血栓症で問題となるのは肺梗塞です。深部静脈にできた血栓が何かのきっかけで心臓に行くと、心臓を通過して肺の血管に詰まり、そこから先に血液が行かなくなって呼吸・循環不全になってしまいます」

「長期間、ベッドに寝たままでいるのもよくないので、なるべく動くようにすることも大事。フットポンプといって、パッドを膨らませて足に圧力をかけ、血流をよくして深部静脈血栓を予防する器具もあるので、活用するとよい」と庄司さんはアドバイスする。

分子標的薬は高血圧を合併しやすいとの報告もあり、脳血管障害への注意も必要だ。

*アバスチン=一般名ベバシズマブ *スーテント=一般名スニチニブ *ネクサバール=一般名ソラフェニブ

心配な不整脈とは?

抗がん薬によって不整脈が起こることもある。

「不整脈は、放っておいても大丈夫な不整脈もあれば、致死性になる不整脈もあります。心臓が正常な人なら不整脈が出てもそれほど心配はいりませんが、心機能が弱っている人だと安心できません」

心疾患の既往がある人、抗がん薬の投与前から不整脈を有する患者さんの場合、抗がん薬の投与によって不整脈が現れる頻度は高くなる。

「アンスラサイクリン系抗がん薬は*心室性の期外収縮が増加するし、*シスプラチンは心房細動が現れやすくなります。*キロサイド、*タキソールは脈が���くなる洞徐脈、*房室ブロックの報告もあります。*心室頻拍の報告もありますが、これは稀とされています」

不整脈は大きく心房性と心室性とにも分けられるが、要注意なのが心室性の不整脈。特に心室頻拍と呼ばれる不整脈だったり、あるいはQT延長症候群を発症してそれが心室頻拍を起こすと、ときに致死性になってしまうという。

心電図の波形のうち、Q波からT波までの間隔が長いという特徴を持つため名づけられたのがQT延長症候群で、重篤に至る危険性がある。

QT延長が報告されている代表的な薬としては、白血病などの治療に使われる亜ヒ酸、*GISTや腎臓がんなどの治療薬である*スーテントがある。

*心室性期外収縮=もともとの周期で心拍が生じるより早期に生じる不整脈で、心室から生じるもの *シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *キロサイド=一般名シタラビン *タキソール=一般名パクリタキセル *房室ブロック=心臓の刺激伝導系で、心房から心室に刺激が伝わらない、または刺激伝導が遅れること *心室頻拍=正常な心臓のリズムとは異なり、心室から心室期外収縮が高頻度に出現すること *GIST=消化管間質腫瘍 *スーテント=一般名スニチニブ

心房細動が脳梗塞を招く?

脳血管障害の中で多い脳梗塞の原因の1つに心臓によるものがあり、これには心房細動が深く関係している。心房が本来の収縮力を失い、小刻みに震えるような状態になるのが心房細動。それにより心臓の働きは低下し、血栓が心房内にできやすくなる。この血栓が血流と共に流れて脳動脈を塞ぎ、脳塞栓を起こす。

心房細動は高齢者に多く見られる不整脈で、年々増えており、80代では10%以上の人に心房細動があるといわれている。高齢のがん患者さんにとっては要注意だ。

心房細動は、肺や食道がんの手術の合併症としても現れることがある。肺や食道の手術はどうしても心臓の周辺をいじることになる。特に食道の場合は心臓に接している部分を切除したりするため、炎症が心臓にまで波及し、心房細動が起こる。多くは一時的なもので徐々に回復するというが、術後の注意深い観察と適切な対処が欠かせない。

心臓が硬くなる放射線の副作用

放射線の治療でも心機能に影響が出ることがある。

例えば食道がんの放射線治療の場合、食道は心臓のすぐうしろ側にあるため、放射線を当てると心臓にも影響が出てしまう。心外膜という心臓の外側の膜が、放射線を浴びることによって硬くなってしまう。すると、本来なら伸び縮みする心臓が、外膜が硬くなって収縮はできても十分に拡張できなくなり、結果として全身に血液を送り出せなくなる。硬くなった外膜を元に戻すのは薬では難しく、手術によって硬くなった膜をはがすしか方法がない場合がある。

もう1つ問題なのは、放射線の副作用はすぐには症状として現れず、何年も経ってから現れる点。治療後、2年、3年経って息苦しさを覚え、調べてみたら心臓が硬くなっていたのがわかったりする。

中には、放射線治療から10年も経ってから症状が現れる例もあるという。放射線治療を受けた人は注意を怠らないようにしたい。

「いつもと違うな、と思う症状が出たら、心臓が原因である場合があります。症状が出たら、早めに、そして遠慮せずに主治医に伝えるようにしてください」と庄司さんはアドバイスしている。