- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

がん治療中は感染症のリスクが高い!日常的な注意を

頻度が高い肺炎、尿路感染症、血流感染症

がん治療も最近はかなり外来で行われるようになってきているが、入院での治療も少なくない。したがって、現在もがん患者さんの感染症は入院例にも多い。

冲中さんによれば、がん患者さんに起きる感染症のうち臓器別では肺炎と尿路感染症、それに点滴を介して血液中に細菌が入る「血流感染症」が多いそうだ。

また、これらの感染症治療に抗菌薬を使うと、腸内に普段住んでいる細菌(常在菌)の多くが死滅してしまい、普段はほとんどいない、抗菌薬に耐性を持った菌が増え、腸炎の原因となることがある。これらは「抗菌薬関連腸炎」や「偽膜性腸炎」と呼ばれる。

血液がんでは、血液細胞の製造元である骨髄の機能を抑制する作用が強い抗がん薬が多量に使用されるため、白血球が減少する期間が長くなり、カンジダやアスペルギルスなど日常的に存在する真菌の感染症が起こりやすい。

造血幹細胞移植治療などの長期間の白血球減少が予測されるような強力な抗がん薬治療を行う場合、特殊フィルターを通して真菌を濾過した空気が供給されるクリーンルーム(無菌室)が使用されることも多い。

感染症が起こりやすいのは がん治療開始後早期

治療内容によって異なるが、抗がん薬治療中に感染症に最もかかりやすく、しかも重症化しやすいのは白血球、とくに細菌感染から体を守る役割の中心を担う好中球が最も減る時期で、一般的な抗がん薬治療では投与開始から1~2週間後にあたる。

また、ステロイドの長期投与を行うと、主にウイルスや真菌から体を守る役割の中心を担うリンパ球の働きが低下して真菌やウイルス感染のリスクが高い状態が続く。

「長期にステロイドを使用する疾患、例えば脳腫瘍などの場合、ニューモシスチス肺炎(旧カリニ肺炎)や帯状疱疹、サイトメガロウイルス感染症にも注意が必要です」

さらに造血幹細胞移植患者さんでは、移植後の時間経過に伴い、感染症を引き起こす病原体が変化する。造血幹細胞移植患者さんは骨髄を完全に入れ替えてしまうため、新たに移植された骨髄が正常に働くまでの過程で、まず好中球が回復し、次にリンパ球が回復する。

「感染症は、移植直後の期間にかかりやすいのが細菌感染で、その後はウイルスや真菌感染症が主になります。また、一般のがん患者さんでも抗がん薬によって骨髄抑制が起こり、好中球が減少している期間は細菌感染症に、ステロイドを長期間使う患者さんでは主にリンパ球の標的であるウイルスや真菌感染に注意��る必要があります」

重篤な感染症で 抗がん薬治療の延期も

感染症によるがん治療への影響については、「重篤な感染症が起きてしまうと次の抗がん薬治療が行えなくなります。繰り返し行う必要のある抗がん薬治療の場合、そのスケジュールが崩れると、治療失敗の危険性が増すことにもなります」という。

また、感染症の治療に関しては、細菌感染の場合、感染する臓器と菌種によって治療期間が異なる。単に血管内に菌が検出されただけであれば通常2週間くらいの治療になるが、どこかに膿の溜まり(膿瘍)を作ってしまったり、骨に感染症が起こったりすると治療に6週間くらい要する。

一方、真菌感染症、例えばアスペルギルス感染症では治療期間すら決まっておらず、治療に何カ月もかかる場合も。

「感染症の治療とがん治療のどちらを優先するかは、がんの状態と感染症の重症度を勘案して決めることになりますが、治療によって治癒が目指せるがんで、感染症が深刻でなければ、がん治療が優先されることもあります」

主な治療は抗菌薬投与

がん患者さんで起こる感染症の治療で主に使うのは抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬で、総称して抗微生物薬ともいう。細菌感染症の頻度が最も高いため抗菌薬が治療の中心になる。ただ、抗菌薬だけでは効果が不十分な場合もある。抗真菌薬は近年その種類が増えかなり充実してきたが、その一方でウイルスへの治療薬はかなり限られている。

細菌感染の場合も、体内に大きな膿瘍がある場合は抗菌薬の点滴治療のみでは十分な効果が得られないことも多く、膿瘍にチューブを差し込み膿を体外に排出しながら抗菌薬治療を行う。

また、同院では高齢者、造血幹細胞移植予定患者さん、歯周炎、歯槽膿漏、虫歯があるような口腔内細菌感染が懸念される患者さんに対しては、歯科が中心となって抗がん薬治療前に徹底した口腔内ケアを行い、できるだけ口腔内の細菌を減らした状態で治療を受けられるよう配慮している。

インフルエンザや肺炎球菌ワクチンも有効

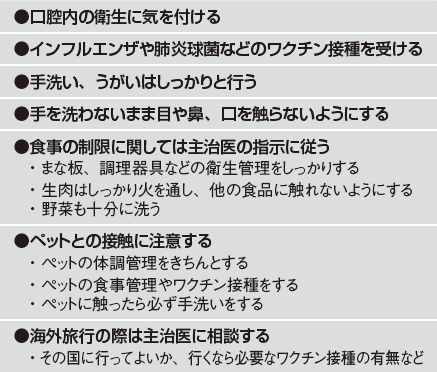

冲中さんは感染症予防で、がん患者さんが日常注意すべき事項として表3に挙げる。

インフルエンザや肺炎球菌性肺炎などワクチンで予防できるものは、できるだけワクチン接種を受けていただきたいと冲中さん。

「がん患者さんは免疫能が低下している方が多いですが、ワクチンは本来、健康な方にウイルスの一部を注射して、ウイルスに対する抗体を作っておくために行うものです。その効果を発揮するには身体の免疫、抵抗力が正常であることが前提になります。したがって、免疫能が低下しているがん患者さんにワクチンを打ってどれほどの効果があるかについては疑問もありますが、インフルエンザワクチンを例にとると、幾つかの臨床研究をまとめた検討(メタ解析)では、ワクチンを打たなかった群に比べ、打った群で明らかに死亡率が低かったという結果も出ています」

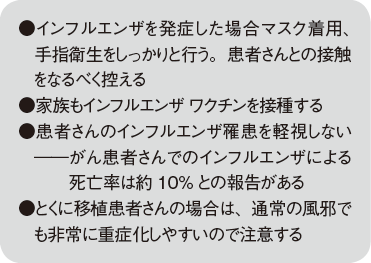

普通、インフルエンザで死亡するというイメージは強くないが、がん患者さんがインフルエンザにかかった場合の死亡率は10%前後、骨髄移植後の患者さんでは10~40%といわれ、決して侮れない。

冲中さんは「日常的な感染症予防策として、手洗いやうがいの励行、咳をしている人のそばに行かないなどを守ることが大切です」と強調する。

がん患者さんのご家族に感染症予防上、守っていただきたい事項については表4のような事項を挙げている。