- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

B型肝炎ウイルス保持者は がん治療中の劇症化に注意を!

抗がん薬の減量や変更、禁止も

抗がん薬治療(化学療法)については、薬剤によって代謝経路が異なっており、肝臓病がある患者さんでは、肝臓に負担を掛けるような薬剤は使いにくいので、肝機能に応じて薬剤を選択したり、投与量を調整したりする必要がある。

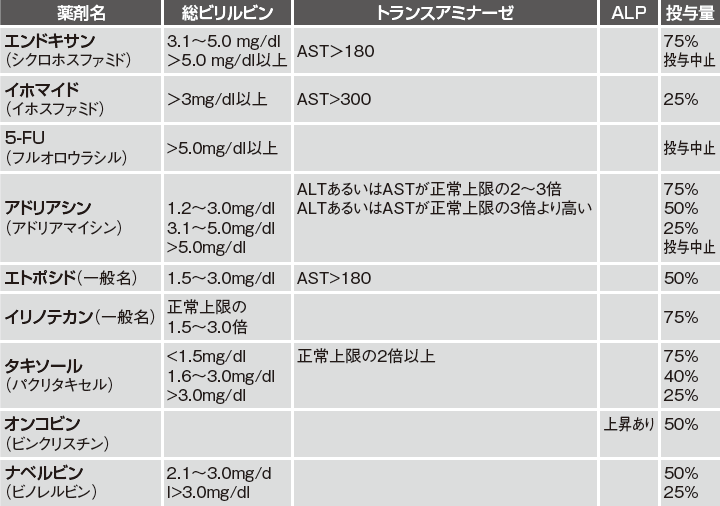

「抗がん薬の種類別に肝機能に応じた投与量の減量、あるいは投与禁止条件を定めた学会等のガイドラインはありませんが、がん治療専門施設からある程度の目安が公表されています(図5)。

しかし、それらは医学的根拠に基づくものというよりは経験による目安ですから、実際には患者さんの状態に応じて、この人は標準投与量でいいだろうとか、半分に減らしたほうが良いとかを決めています。いずれにせよ、肝機能に応じて抗がん薬の投与量を減量することがあります」

また、肝硬変患者さんは肝機能が保たれていても、汎血球減少といって白血球、とくに細菌を攻撃する好中球や血管の傷を塞ぐ際に働く血小板の数が減少していることが多い。その状態で強力な抗がん薬を常用量投与すると、免疫能が低下して感染症に罹りやすくなったり、出血しやすくなったりする恐れがある。

「抗がん薬の投与法では、好中球がどのくらい減ったら減薬や中止するかの基準がありますが、肝硬変の患者さんでは最初から投与中止基準を下回っていることもあり、患者さんの状態を診ながら投与量を決めています」

さらに末期の肝硬変患者さんでは、一般的に外科的切除も化学療法も行わないことが多く、がんよりも肝硬変自体の進行により生死が左右されることが多い。

唯一、肝機能が悪くても行えるのは放射線治療で、肝臓に直接照射しない限り、肝機能にほとんど影響を与えないからだ。このため、実際に軽度の黄疸や多量の腹水が溜まっているような場合でも放射線治療を行うことがある。

「例えば末期の肝硬変で予後があまり期待できない方でも、骨転移の疼痛緩和のために放射線治療を行います」

がん治療が肝臓病を悪化させることも

また、がん治療が肝臓病を悪化させることもある。外科的切除でも化学療法でも食事が十分に摂れなくなるため、低栄養状態になるケースが多く、とく���慢性肝炎や肝硬変の合併があると、合併のない人に比べ腹水が溜まりやすくなる。

その原因は、肝臓の線維化などにより、肝臓内の太い静脈である門脈が圧迫されて内圧が高くなる「門脈圧亢進症」が起こるためだ。また、白血球や血小板が元々少ない場合は、化学療法によってさらにその数が減少するため、感染しやすくなったり、出血しやすくなったりする。

肝炎・肝硬変では禁酒を

肝臓病を持つがん患者さんで注意すべきことを聞くと、「慢性肝炎や肝硬変がある場合、肝臓への負担を減らすという意味で飲酒を避けてほしい」と今村さんは言う。

「慢性肝炎でも食事等の制限はありません。普通にバランスのよい食事で栄養をしっかり摂っていただけば結構です。

運動制限もありません。肝硬変がある方は筋肉が衰えて萎縮していくので、肝機能が極端に悪くなければ、散歩など軽い運動をしていただいたほうがよいのですが、激しい運動は逆効果になります。ただ肝硬変が進んで肝機能も悪く、腹水が溜まった状態では塩分制限を行いますし、*肝性脳症ではタンパク質の摂取制限を行います」

また、進行した肝硬変患者さんでの特殊な治療として、*LESと呼ばれる夜食がある。これは就寝前に200kcal程度の夜食を摂るものだが、その理由は肝硬変が進行すると肝臓のグリコーゲン貯蔵量が減るため、就寝中に血液中の栄養分がどんどん消費され、早朝には飢餓状態になってしまうのを防ぐためだ。

今村さんによれば「健康な人が3日間絶食したくらいの栄養状態」になるそうで、その結果、身体は筋肉を分解してエネルギーとして使うようになり、筋肉が萎縮し、肝臓の負担がさらに大きくなる。

*肝性脳症=肝臓の機能低下によって起こる意識障害のことで、別名「肝性昏睡」とも言う *LES=Late Evening Snack

化学療法でB型肝炎の再燃も

肝臓病合併がん患者さんの治療で最近注目されているのが、化学療法によるB型肝炎の*再燃であると言う。

「B型肝炎を合併している方は、肝炎自体は鎮静化している状態であっても、化学療法を契機に再燃、劇症化する場合があり、非常に死亡率が高いので注意が必要です。

最も起こりやすいのは白血病など血液がんでの化学療法ですが、臓器がんでも強力な化学療法を行う場合に多いとされています。また、免疫抑制薬が投与されている場合も起こりやすくなります」

HBs抗原はB型肝炎ウイルスへの感染の有無を判定する指標で、HBs抗原が陽性の方はB型肝炎に感染していると見なされる。現在ではHBs抗原陽性者に化学療法を行う場合、事前にウイルスの増殖を抑える*核酸アナログ製剤を服用する。

「また、HBs抗原が陰性でB型肝炎が治癒したと見なされる患者さんでも、化学療法により肝炎の再燃が起こることが最近わかってきました」

B型肝炎ウイルスに感染し、肝炎が治った患者さんではHBs抗原やウイルスのDNA(HBV-DNA)が陰性化し、HBcまたはHBs抗体が陽性になる。こういう患者さんをB型肝炎既感染パターンと呼び、これまでは治療の必要もなく、定期的に病院に通う必要もないと考えられていた。

「ところが最近の研究で、既感染パターンを示す方たちも肝細胞の中にごく微量のB型肝炎ウイルスが残存していることがわかってきました。通常はそのままでもウイルスが再び増殖することはないのですが、化学療法を受けることで、ウイルスの増殖を抑えていた免疫機能が低下し、B型肝炎が再燃する場合があります。このことは基幹病院でがん治療を行っている医師の間ではだいぶ知られるようになっていますが、一般病院ではまだ十分認知されているとは言えません。また、本人が知らないうちにB型肝炎ウイルスに感染し、肝炎を発症せずにそのまま、少数のウイルスが肝臓に潜伏し続けているケースもあります」

B型肝炎の感染歴がなくても化学療法の前に必ずHBs抗原だけでなく、HBsまたはHBc抗体検査をして、ウイルスの有無を確認し、陽性であれば核酸アナログ製剤を投与してから化学療法を行うべき、と今村さんは注意を喚起している。

*再燃=いったん鎮静化した病気がぶり返すこと *核酸アナログ製剤=バラクルード(一般名エンテカビル)など