- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

実は多いCOPD合併。感染に気をつけ、栄養と運動を

COPDは手術を制限する

COPD合併によるがん治療への影響は、重症化したケースでは手術が制限される場合があると関根さんは言う。

「肺がん手術の場合、COPDで低肺機能状態だと標準的な手術が行えず、切除範囲が小さくなる可能性があり、また感染を起こしやすいので術後の肺炎リスクが高まります」

とくにCOPDから重症の*肺気腫を併発していると、縮小手術が可能な場合はそれを行うが、それができないほど患者さんの状態が悪ければ、根治を目指す手術を諦めて放射線治療を行うしかなく、その場合、再発リスクも高くなる。

「手術自体が肺機能を低下させますから、COPDにより元々肺機能が低ければ標準的手術は困難になります。肺活量だけでなく、ガス交換能、酸素の取り込みと二酸化炭素の排出が低下していると術後、気管支に痰が詰まって炎症を起こしたり、無気肺と言って肺が潰れてしまったりします」

ただ、放射線治療はCOPD合併肺がんに向いた治療法でもあると言う。

「COPDには2つのタイプがあって、1つは肺気腫型、もう1つが気管支(気道)閉塞型です。肺気腫型は肺組織の大部分が壊れているので、正常肺にあたる放射線量が少なくなります。そのため放射線肺炎はむしろ起こしにくい場合があります」

実際に重症のCOPDで重い肺気腫で、自宅で酸素吸入をしていた肺がん患者さんで、腫瘍が比較的小さかったため、放射線療法を行ったところ、非常によい効果が得られ、放射線肺炎も再発も起こさず、現在も普通に生活する患者さんを経験しているそうである。

一方、COPDを合併していることによる化学療法への影響はほとんどないという。しかし、COPD患者さんは、肺がんでよく使われる分子標的薬が使えないことが多い。

「喫煙者で*イレッサの効果があるかどうかの決め手になる*EGFR遺伝子変異を調べてもほとんどが陰性で、COPDによる肺がんで変異陽性という人はかなり少ないと言えます。イレッサや*タルセバが使えないということは、再発した際も*プラチナ製剤中心の化学療法になりますから、それだけでも予後に差が出ます」(図4)

*肺気腫=肺が潰れて膨らまなくなる病気 *イレッサ=一般名ゲフィチニブ *EGFR=上皮成長因子受容体。肺がんの発生や増殖と関係がある受容体でこの受容体の遺伝子変異が陽性の場合はイレッサやタルセバが効果を発揮するが、陰性の場合は効果が得られない *タルセバ=一般名エルロチニブ *プラチナ製剤=白金系の抗がん薬。DNAに直接作用しその複製を阻害したり、アポトーシス(細胞死)を起こす

予後を決めるのはがん

次にCOPDに肺がんを合併している患者さんでのケアについて関根さんに伺うと、

「両方を合併していると、予後を規定するのは多くの場合がんになります。COPDが重症化した場合は、がんがあってもがん治療を行えなくなりますので、結局、がんで亡くなるわけです。

COPDが軽症または中等症の場合、がん治療にはほとんど支障がありませんが、どのくらい生存期間を延ばせるかは、がんの進行度によって決まります」

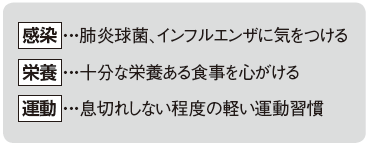

また、COPDを合併した患者さんのご家族が注意すべきことに、関根さんは栄養管理と運動を挙げている(図5)。

「COPDは肺の感染リスクがあるので、家族中できちんと手洗いして感染拡大を防ぐことが1つ。それから患者さんに対しては栄養管理と適度な運動、散歩程度で結構ですから、軽い運動を習慣化していただきたいと思います。

COPDが重症化してくると、呼吸するのに多くのエネルギーを使ってしまうので、栄養状態が悪い方が多く、十分栄養を摂っていただきます。

そのほかに、理由ははっきりしませんが、うつ気味の方も多いことがわかっています。それらのサポートとしても運動と栄養管理が大切です。特に運動をすると考え方が前向きになって、うつにも効果があることが知られています」

肺がんの早期発見に スパイロの肺活量検査を採用

関根さんによれば、現在の集団検診で肺がんを見つけるために行われている胸部X線検査は感度が低すぎるという。

「肺がんを診断するにはX線よりも*CT検査のほうが優れているのですが、検診にCTを導入するのはコストも高いし、放射線被曝の問題もあるので難しいのです。したがって、検査対象を肺がんのリスクがより高い人、例えばCOPDや間質性肺炎の患者さんなどに絞って、CTによる定期検診をやったほうがよいのではないかと思います」

関根さんらはCOPDの早期診断と肺がん発症の抑制を目指して、千葉COPD肺がんスクリーニング研究会を立ち上げ、地元医師会および千葉市と協力して、集団検診にスパイロメーターによる努力性肺活量検査を採り入れた。

肺活量検査は全員に行うわけでなく、年齢が60歳以上で喫煙歴があり、咳・痰など何らかの呼吸器症状がある人を対象にしている。ただし、アンケート形式だと自覚症状がない場合、漏れてしまうので、必ず問診を行ってチェックしている。これら3項目に合致する人は全検診受診者の約4%を占め、そのうち約30%、全受診者の約1・2%が肺活量検査でCOPDと診断されているという。

「私は外科医なので、肺がんを早期に発見して手術に持って行きたい。そうしないと肺がんの治療成績が上がりません。現在、肺がんの治癒率は20%台で、5年生存率は30%を切っています。

一方、大腸がんや胃がん、乳がんは5年生存率が60%をはるかに超えています。ほかのがんに比べ、肺がんの治療成績が悪い理由は2つあります。1つは肺が多様な種類の細胞から成り立っているため、がんの種類が豊富で悪性度の様々であること、もう1つは喫煙のように直接肺に刺激を与えて慢性炎症を起こす原因があることです。その2つが影響して、肺がんは治療しにくく、転移しやすいなど悪性度が高いものが多いのです。

さらに検診での検査法の感度が低すぎます。欧米の検診で胸部X線を撮らないのは肺がんを見つけられないと考えているからです。胸部X線写真は心臓、骨、血管などと重なってがんを見ることになり、非常に診断が困難です。5㎝の腫瘍さえ見逃されることがあります。

また、腫瘍のタイプによっては正常組織とコントラストが付かないので見えにくく胸部X線で肺がんが見つかる可能性は2割程度と言われています。実際に検診による肺がんの発見率は、乳がんの発見率の約5分の1です。できればより高感度のCT検査を行いたいのですが、現段階では難しく、肺がんの母地であるCOPDを拾い上げるところから始めたわけです」と今後の成果に期待を寄せている。

*CT=コンピュータ断層撮影