- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

高齢者個々に合った肺がん治療を選ぶ

化学療法では分子標的薬、タキソテール、アリムタの単剤使用

高齢者に対する化学療法は、単剤で行うのが一般的だという。

「非扁平上皮がんであれば遺伝子検査を行い、遺伝子変異がある場合は分子標的薬による治療が主流になっています。EGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子変異がある場合は、イレッサまたは*タルセバを使います。

いずれも喫煙者やCOPDの方では間質性肺炎のリスクが高いことや、副作用として頻発する皮膚障害には保湿が必要なことなどを納得していただいた上で使用します。新規EGFR阻害薬の*ジオトリフは高齢者に対するエビデンスがないので、今のところ、お勧めしていません」

ALK融合遺伝子転座がある場合は、ALK阻害薬の*ザーコリや*アレセンサが使われるが、高齢者のデータがないので慎重投与になるという。「新規ALK阻害薬のアレセンサは副作用が少ないとされ、高齢者や全身状態の悪い人を対象に臨床試験が予定されています」

高齢者の肺がん(扁平上皮がんや、分子標的薬が使えない非扁平上皮がん)の化学療法は、日本では*タキソテール単剤が標準となっているという。

その根拠は、「*JCOGで、シスプラチンとタキソテールの2剤併用と、タキソテール単剤の比較試験を行った結果、有効性には有意差がない上、2剤併用療法では副作用が強かったことから、シスプラチンとの併用はメリットがないとの結論に達したからです」

タキソテール単剤でも脱毛、神経毒性、好中球減少などの副作用が起こるので、非扁平上皮がんの高齢者の実診療では、比較的副作用が少なく長期の使用も可能な*アリムタがよく使われているそうだ。

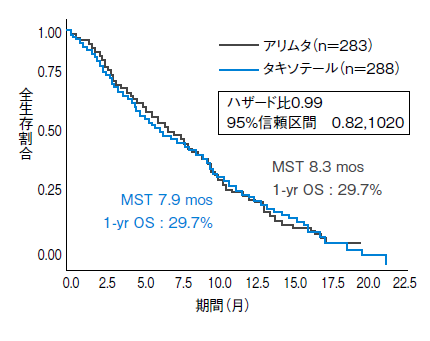

「海外で行われた2次治療におけるアリムタとタキソテールの比較試験(ネガティブスタディ)の結果、生存曲線はほぼ重なっているので(図3)、アリムタはタキソテールとほぼ同等との認識が一般化しています」ただし、アリムタは非扁平上皮がんにしか使えない。

高齢者に対する化学療法では*TS-1も選択肢の1つとなるという。

「現在、日本、中国、韓国が共同で進めている2次治療の臨床試験で、タキソテールとTS-1が比較され、間もなく結果が出ます。おそらく両者の��効性は変わらないと予測され、実診療では腎機能障害がなければ、TS-1の単剤も使われています」

現在、JCOGで75歳以上の比較的元気な高齢者を対象に、*パラプラチン+アリムタの2剤併用療法と、タキソテール単剤を比較する臨床試験が進行中だ。「アリムタを含む2剤併用とタキソテール単剤ではどちらがいいか、注目が集まっています」

術後補助化学療法(アジュバント療法)については、高齢者を対象とする臨床試験が行われていない。「データがないので無理に補助化学療法を行わなくてもよいと思いますが、医師によって考え方が異なります。1B期では経口抗がん薬の*UFT(2年間)が標準的に使われていますが、高齢者では続けられない人が多いのが実情です。短期でも効果は比較的よいとの報告があり、トライするのも1つのオプションです」

*タルセバ=一般名エルロチニブ *ジオトリフ=一般名アファチニブ *ザーコリ=一般名クリゾチニブ *アレセンサ=一般名アレクチニブ *タキソテール=一般名ドセタキセル *JCOG=日本臨床腫瘍研究グループ *アリムタ=一般名ペメトレキセド *TS-1=一般名テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム *パラプラチン=一般名カルボプラチン *UFT=一般名テガフール・ウラシル

放射線治療は単独の穏やかな抗がん薬と同時併用

「放射線治療は、高齢者でも肺のきれいな人なら若年者と同様に行えます。Ⅲ期の患者さんなら、化学療法(シスプラチンを含む2剤併用療法)と放射線治療を同時に行う化学放射線療法が標準治療です」

JCOGで71歳以上を対象に、パラプラチンの連日投与と放射線治療を同時併用する化学放射線療法と、単独の放射線療法を比較した結果、併用療法の方が成績がよかったものの、煩雑すぎて実際の臨床場面ではあまり広まっていないという。

「放射線治療とTS-1の併用でもよい成績が報告されているので、毒性の比較的少ない抗がん薬との同時併用はよいと思います」

放射線治療では、照射範囲によって食道炎や皮膚障害など副作用の出方が異なるので、起こりうる合併症と対処法について担当医に聞いておくことも大切だ。

家族の役割と今後の展望

「高齢者の方のライフスタイルやポリシーは、1~2度の診療ではわからないので、患者さんの希望などをご家族から伺えるとコミュニケーションが取りやすくなります。患者さんへの肺がん告知を避けてほしいという方や、患者さん本人が治療を望んでいないのに無理に治療を勧める方がいますが、それではうまくいきません。医師を含む医療者とよく話し合い、患者さんと同じ方向を向き、つらさもシェアしながらサポートしていただくとよいでしょう」

今後、高齢の肺がん患者さんの増加に対しては「がんの専門的な治療をする中核病院と、地域の診療所、在宅医療、訪問診療の先生方や看護、介護等の医療チームが連携して対処する必要がありますね。当院でも、地域連携パスを発行して、術後の患者さんを地元の医療機関で診ていただくなど連携を検討しています」と坪井さん。

肺がんの治療は日進月歩。治療後の生存期間も延び、Ⅳ期の患者さんでも8年以上元気に過ごしている方もいるそうだ。近い目標をたててクリアしていくことが大切だと坪井さんはアドバイスしている。