- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

がん治療に支障を来すケースも 併存疾患を見極めた治療法の選択が重要に

3 併存疾患によるリスクの考え方

「併存疾患をもつがん患者さんでは、併存疾患がない場合に比べて、がん治療の効果や予後を考える上でリスクが高い」と渡邊さんは指摘する。

主な併存疾患別の留意点について渡邊さんは次のように述べる。

「例えば腎機能障害があると、治療により腎機能障害を起こしやすい*シスプラチンなどは使いづらくなります。治療の選択肢が狭くなることにより、治療効果が高い抗がん薬を使えるチャンスが減りますし、副作用のリスクが高まることから治療にとってちょうどよい投与量(至適域量)を用いることができなくなったりします。

慎重に治療の目的や副作用のリスクを評価した上で、事前に治療の効果や起こり得る合併症のリスクについての情報を共有した上で治療を開始します。しかし、抗がん薬の血中濃度からみると、効果が期待される治療域と、副作用が起こってくる危険域との幅が非常に狭いところで治療しているので、様々な合併症が起こりやすく、起きたときに重症化しやすいと言えます。

呼吸不全がある方では、肺の手術が難しくなったり、間質性肺炎などのリスクがある抗がん薬は使いにくくなります。このため薬の選択肢が狭くなり、治療域まで投与しづらい、あるいは初めから減量せざるを得ないことがあるので、結果として十分な治療効果が得られなくなることがあります。

狭心症や心筋梗塞の既往がある患者さんでは、*ハーセプチンやアンスラサイクリン系薬剤のように心毒性を持つ抗がん薬を使う場合は、循環器の機能評価をしながら慎重に投与する必要があります。

B型肝炎ウイルスのキャリアの方の場合では、最近、がん治療で多く使われる分子標的治療薬など免疫の仕組みに影響を及ぼす薬剤の影響で、肝炎が再活性化し、がんはある程度コントロールされているにもかかわらず、肝炎の再増悪によって肝不全に陥ることがあります。

また、がんそのものやがん治療に伴い血液凝固系の異常が生じることもあります。がん治療中に下肢静脈血栓をもとに肺塞栓を起こし突然、呼吸困難が生じたり、循環不全を来たして急に状態が悪化することがあります。

*ワーファリンをはじめとする抗凝固治療も進歩していますが、婦人科系のがんや大腸がんなど、骨盤領域のがんや、手術などにより安静の時期が一定期間ある場合、血栓が生じやすく肺塞栓を来すことが��ります。

糖尿病については、がん治療を始める前後に血糖コントロールが急によくなったり、悪くなったりすることがありますので、血糖のモニタリングが必要になります。

*シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ *ハーセプチン=一般名トラスツズマブ *ワーファリン=一般名ワルファリン

4 治療指針となる全身状態の評価

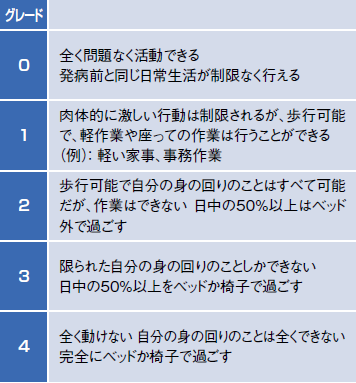

-ECOG(欧州臨床腫瘍学グループ)の5段階分類-

これら併存疾患を有するケースでの治療について、渡邊さんは「がんの性質や発生部位、がん治療の効果と副作用のリスクのバランスとともに、全身状態の評価、つまり各臓器の機能がどのくらい保たれているのかを事前に見極めることが非常に重要です。そして、治療に対するご本人や家族の意向も大切な要素です。一方で、がんに伴う苦痛や治療の不安への対応や、抗がん薬治療の副作用を和らげる支持療法の位置づけが重視されています」と強調する。

「主に抗がん薬治療において臨床現場で最も参考にされているのは全身状態(パフォーマンス・ステータス:PS)です。これは欧州臨床腫瘍学グループ(ECOG)をはじめとして世界で共通に用いられている評価基準で、表5のように日常生活での自由度を0~4までの5段階で評価します。

5段階の中で治療の判断に迷うのが2と3の間です。2は病室から出て院内を歩いたり、共有スペースでテレビを見たりして過ごすなど、日中50%以上をベッドの外で過ごす方です。一方、50%以上をベッド上で過ごす人は3になります。

PSが3以上の場合、これまでの研究から抗がん薬治療による合併症を起こすリスクが高いことがわかっています。

実際には大学病院や総合病院、がんセンターなどがん治療を専門にする多くの医療機関ではPS2と3の間で治療をするかしないかを判断していることが多いと思います。期待される治療効果や、合併症のリスク、そして併存疾患の状況、そして患者さんとご家族の希望を踏まえて、治療とケアの方針を組み立てています」