- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

血糖を上手くコントロールしながら がん治療を進めていくことがカギ

がん治療薬で起こる高血糖にも注意

手術後の化学療法では、*シスプラチンのような腎毒性のある薬も要注意だ。また、ステロイドの使用も十分な注意が必要で、「ステロイドは吐き気止めなどには非常に有効ですが、糖尿病患者さんに使用すると、ほとんどの患者さんで血糖コントロールが悪化します」と納さん。ステロイドを含むレジメンや、吐き気止めとしてステロイドを使う場合は、糖尿病の既往がなくても、糖尿病の検査を行うべきだという。

「もともと、糖尿病がなかった人でも『ステロイド糖尿病』といって、高用量のステロイドを使用することで、糖尿病を引き起こすことがあります。他にも、家族歴、肥満、高齢、肝硬変などもステロイド糖尿病のリスク因子となるので、治療開始時に糖尿病の既往がなくても、治療開始後は血糖値、HbA1c(ヘモグロビンA1c:過去1~2カ月の血糖値の平均を反映する数値)をモニターすべきです」

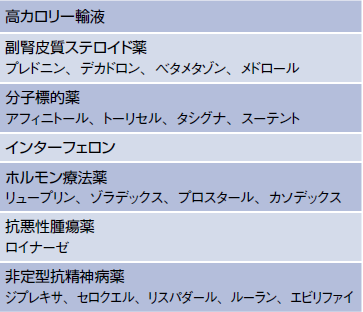

それ以外でも、一部の分子標的薬では、インスリンが働くための信号を遮断してしまうため、高血糖を起こすこともある。食欲不振対策の高カロリー輸液もとくに注意が必要だ。さらに、乳がんや前立腺がんに対するホルモン療法や、骨髄移植後の免疫抑制薬、吐き気やせん妄に使用する非定型抗精神病薬による高血糖にも注意が必要だという(表4)。

*シスプラチン=商品名ブリプラチン/ランダ

食事量に合わせたインスリン管理が重要

糖尿病を治療する上では、薬物療法とともに、食事、運動も重要になってくるが、糖尿病を持つがん患者の場合、どういった対処が必要なのか。

食事に関しては「手術後や化学療法時などの食欲不振や体調悪化時の対応がとても重要になってきます」と納さん。食欲不振時には、糖尿病治療薬で血糖降下作用があるSU薬(スルホニル尿素薬)やインスリン製剤の投与量を少なくするなどの調整をしたり、低血糖にならないための対応が重要だ。また、ビグアナイド薬は、体調不良時に服用すると血中の乳酸値が高くなり、場合によっては生命に危険をもたらす「乳酸アシドーシス」を引き起こす可能性があるため、具合が悪い際には休薬することが重���だという。

「例えば、インスリン製剤についても、食事を全部食べられたなら、全量投与しますが、もし半分しか食べられなかったら、投与量を50%にするといったことなどを患者さんに指導します。

患者さんの食事に関しては、基本的に食事療法は守るべきですが、化学療法時などは、どうしても食欲が落ちてしまいがちです。患者さんの食欲不振時には、血糖コントロールをしながら、分食や間食をしてもらい、食べられるものを食べてもらうようにしています。中には、食事療法を頑張ることが、治療に対するモチベーションを上げて、生きる意欲にもつながってくる方もいらっしゃいます」

運動の指導も大切だ。身体活動が2型糖尿病のリスクを低下させることはエビデンス(科学的根拠)として確立されているという。

「ウォーキングなど、心拍数がそれほど上がらない運動を時間をかけて行うのがいいと思います。治療後もお元気な方が多いので、患者さんの病態に合わせて運動の指導を徹底すべきですね」

糖尿病管理は支持療法の1つ

終末期の患者では、厳格な血糖コントロールではなく、著しい高血糖を避けるような形で血糖コントロールを行うケースが多いが、血糖値が250㎎/dL位の高値になってくると、感染症に罹りやすくなっていき、350㎎/dLを超えると、高血糖緊急症を引き起こすリスクが高くなり、亡くなるケースもあるという。

「終末期など厳格な血糖コントロールが難しい患者さんの場合、血糖コントロールを放置するのではなく、状態を見ながら継続していくべきだと考えています」

日本糖尿病学会でも、高齢や併存疾患により、治療強化が困難な場合の目標として、HbA1c値8.0%未満を推奨しているが、納さんも、「化学療法継続中などのがん患者さんの最低限のコントロール目標値として妥当だと考えています」と話す。これは血糖値でいうと、おおよそ空腹時血糖160㎎/dL未満、随時血糖250㎎/dL未満にあたるという。

治療が進歩し、がんを患っても長期予後が期待できるようになった今日、今後ますますがん患者に対する糖尿病スクリーニングや糖尿病管理が重要になってくる。

「現在、日本人の糖尿病患者さんの3人に1人はがんで亡くなる時代です。もはや、がん患者さんの糖尿病の管理はがん支持療法の1つとも言えます。糖尿病があっても最善のがん治療を行えるように、がん専門医との連携を図り、がん治療中の患者さんの糖尿病や高血糖を確実に発見して、適切な治療を提供するための取り組みがさらに重要となっていくと思います」