- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

肝機能改善によりがん治療が可能に――肝炎などによる治療不能例

「肝硬変は治らない」は間違い

とくに持田さんが力説するのが「肝硬変は治る場合がある病気です」ということ。

「確かに昔は、肝硬変は治らない病気と言われていましたが、適切に治療すれば肝機能が改善するのは稀でありません。もちろん、改善するまでには一定の時間がかかりますから、それまで待ってもらう必要はあります。それでも、意外と短時間で肝機能がよくなった例もあり、決して諦めてはいけません」

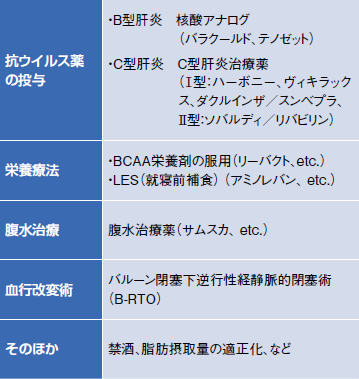

B型肝炎で肝機能が著しく悪化した患者の場合、ウイルスの増殖を抑える作用のある核酸アナログ製剤*バラクールドは肝機能が高度に低下している場合でも適応となる薬であり、服用し続けると数カ月単位でよくなることがあるという(表2)。

「C型肝炎も今では経口薬だけで治る時代になっています」と持田さん。

2014年9月に2つの経口薬の使用が認められ、2015年9月には著効率100%という経口の抗ウイルス薬*ハーボニーが登場した。服用を始めて3カ月ほどで効果が現れることが多い。

ただし、この薬は今のところチャイルド・ピューBやCの患者さんには使用が認められていない。これは、病気が進んで必要な肝臓の機能が失われた状態の非代償性肝硬変を対象とした臨床試験が日本では行われておらず、効果も安全性も確かめられていないからだ。

「臨床試験が行われ、適応拡大によって1日も早く多くの患者さんに使えるようになって欲しい」と、持田さんは話す。

*バラクールド=一般名エンテカビル *ハーボニー=一般名レジパスビル・ソホスブビル

栄養療法と「就寝前補食」

では、チャイルド・ピューBやCのC型肝炎の患者さんや、ウイルス性以外のアルコール性の肝炎・肝硬変やNASHの患者さんには、現段階でどのような治療が有効なのか。

注目されているのは、栄養療法だ。障害を受けた肝臓を再生し、機能維持のために必要な栄養素をバランスよく補給することで肝機能の修復・改善を図る。とくに重視されているのは分岐鎖アミノ酸(BCAA)の摂取だ。

必須アミノ酸のうちのバリン、ロイシン、イソロイシンを分岐鎖アミノ酸といい、栄養状態や免疫機能の改善に有効なアミノ酸だ。ヒトの体内では合成できないため、肝硬変でBCAAが不足している場合は、BCAAを含んだ栄養製剤の服用が必要となる。

また、肝硬変になると糖をグリコーゲンとして肝臓に貯蓄する量が減少し、絶食時には肝臓からの糖の放出が不十分となる。このため肝硬変の人が夕食から翌日の朝食まで間隔を空けることは健常人の3日間の絶食と同じになると言われている。

栄養状態を保つためには就寝前の栄養素摂取が必要であり、就寝前にBCAAを含んだ栄養製剤を服用する。これは、「LES(Late Evening Snack:就寝前補食)」として奨励されている。

BCAAを配合した栄養剤としてよく使われるのはリーバクトという製剤。BCAAに約200kcalの栄養素を加えたアミノレバンという製剤も発売されていて、こちらは食事の量が足りない人を対象にLESとして就寝前に服用してもらう。

「これらの栄養療法で数カ月から半年で効果が得られる人もいます」という持田さん。他にも様々な治療法があるという。

「腹水に対する治療薬も各種出ているので、これらを適切に行うことで肝機能がかなりよくなる場合があります。チャイルド・ピューの評価がCで手術は無理とされた方が、栄養療法と腹水を改善する治療を併用して行い、CからBへさらにはAにまで改善して手術できるようになった例もあります」

血行改変術で肝硬変を改善

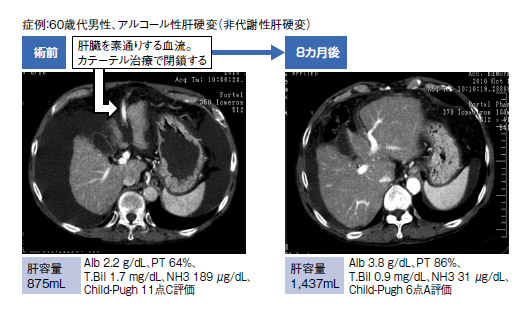

埼玉医科大学で独自に行っている治療法として、「血行改変術」がある。肝硬変になると肝臓が硬くなって門脈の血流が滞り、肝臓に流れるはずの血液が、本来とは異なる肝臓外の別の経路に流れるようになってしまう。迂回した血流を元に戻して肝臓に流れるようにする内科的な治療が「血行改変術」で、正式名称は「バルーン閉塞下逆行性経静脈的閉塞術(B-RTO)」と呼ぶ。

もともとは胃静脈瘤の治療に用いる血管内治療の1つ。バルーン(風船)のついた特殊なカテーテルを血管内に挿入し、別経路に流れようとする血流を遮断した上でその血管を硬化剤で塞ぐ。すると肝臓への血流が復活し肝硬変が改善される(図3)。

効果が得られるまでに2~3カ月を要する。中には、腹部をパンパンに膨ませていた腹水が通常量に減らせ、肝機能を著しく改善して、抗がん薬が使えるようになった例もあるという。ただし、血行改変術は技術的に難しい治療なので、どこででもできる治療ではなく、実施施設は限られている。

このように、肝炎による肝機能障害・肝硬変への効果的な治療法が様々に工夫されているが、効果が得られるまでに数カ月の期間を要するものが多い。この数カ月をどう考えるか、がんの進行や他の身体状況なども考慮して、担当がん科の治療医の意見と合せて考える必要がある。

「患者さんやがん治療医には、肝機能のために治療を諦める前に、肝臓病専門医に相談していただきたい」このように持田さんは訴える。