- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

高齢者の大腸がん治療では併存疾患対策を十分に

術後の合併症のリスクとなる手術時間、出血、全身状態

手術に関して高齢者と非高齢者が違う点はないのだろうか。中野さんは言う。

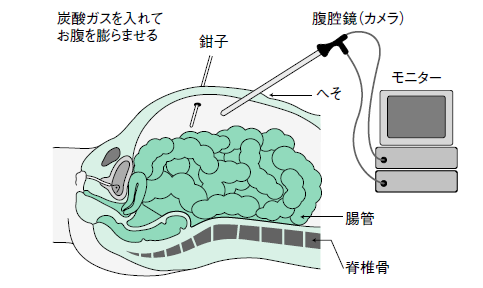

「当院では大腸がん手術の7割が腹腔鏡下での手術です(図4)。私自身はほとんどすべての手術を腹腔鏡下で行っており、高齢者でも問題なくできます。腹腔鏡下手術の問題点として手術時間が長いことが指摘されますが、当院での腹腔鏡下結腸切除術の手術時間の平均は126分と開腹手術と遜色なく、出血量の平均も20cc以下です。高齢者であっても腹腔鏡下手術のメリットを享受できると考えます」

中野さんらは、75歳以上の高齢大腸がん患者を対象に、術後の合併症の頻度や内容、その危険因子(合併症予測因子)について調査を行った(全例199例、術後合併症51例)。それによると、縫合不全、腸閉塞、創感染などの合併症を引き起こす予測因子は「腫瘍の局在が直腸」、「手術時間」、「SAS(出血量、最低の平均血圧、最低心拍数のスコア)」だった。

つまり、手術時間が長い、出血量が多い、患者さんの全身状態(PS)などが術後合併症を引き起こすリスクになると考えられる。例えば腹腔鏡下でも手術時間が長い場合はリスクになるということになる。また、「腹腔鏡下手術は二酸化炭素でお腹を膨らませ、頭を低くした体位で手術を行います。ですから、頭を下げたときに血圧が保てないといったことが、高齢者では起こり得ます。もっとも、当院では高齢者だから腹腔鏡下手術ができなかった例はありません」

せん妄などの合併症対策は 早期離床と食事の維持

高齢者だから、最も体への負担が少ない内視鏡での切除が選択される確率が高いということはあるだろうか。

「高齢者だから内視鏡治療を選択するということはなく、個々の患者さんの状態により治療方法を選択しています。稀ではありますが、早期がんでありながらリンパ節郭清を伴う外科的切除が必要な患者さんで、呼吸状態や心血管系の疾患により全身麻酔がかけられず、やむなく内視鏡治療を選択するケースがあります」

高齢者の術後に出やすい合併症はせん妄と誤嚥性肺炎という。その対策の第1は早期離床だ。これは患者さん全員に促し、翌日には必ず歩いてもらう。高齢者にはいっそう徹底している。

対策の第2は「嚥下をしない時間や、腸を動かさない時間をできるだけ短くする」こと。麻酔の3時間前まで水分を摂取し、翌日に栄養剤でスタートして2日目には全粥開始。誤嚥が危惧される場合は、嚥下訓練の専門家に依頼する(図5)。

高齢者は経口薬の管理にも注意が必要

術後の補助化学療法について、『大腸癌治療ガイドライン』では「70歳以上の患者でも60歳以下の患者と同等の再発抑制効果と生存期間延長が示されている」としている。

「高齢者においても、全身状態(PS)が良好で臓器機能が保たれ、化学療法に対してリスクとなるような基礎疾患がなければ、非高齢者と同じように術後補助化学療法を行うべきと考えます。しかし、高齢者になるほどに補助化学療法を希望されない患者さんが増加するのも事実です」

駒込病院の大腸外科では補助化学療法

の薬剤として、経口抗がん薬(*ゼローダ、*UFT+*ユーゼル等)を選択することがほとんどだが、年齢で使い分けることはしない。それぞれの副作用と費用を説明し、本人と担当医で話し合い選択する。

化学療法の合併症では、消化器症状(下痢など)や粘膜症状(口内炎など)が強く出ることがある。また、腎機能が悪いと薬物を代謝する能力が低下し、そのために副作用が強く出ることもある。いずれも高齢者の場合、迅速に対応することが求められるので、不安な症状があれば、医師に直ちに連絡することが必要だ。

また、一般に扱いが容易とされる経口薬だが、高齢者では自分で管理できず、処方通りに服用できないこともある。これも注意が必要だ。

「全員には対応できませんが、独り暮らしの高齢の患者さんなどでは、薬を服用したあとのパッケージを持ってきてもらうなどの工夫をすることもあります。その点、高齢者ではお世話をするキーパーソンとの情報共有も重要です。本人が気づいていない既往症や患者さんの状況など貴重な情報が得られるし、投薬管理なども相談できます」

*ゼローダ=一般名カペシタビン *UFT=一般名テガフール・ウラシル *ユーゼル=一般名ホリナートカルシウム

高齢者だからこそ 術後は早めに体を動かす

最後に、高齢者の大腸がん治療のポイントをまとめてもらった。

「高齢であることを判断材料にはしますが、あくまでガイドラインに沿ってきちんと治療します。それにより十分根治が可能となります。また、今は手術前日に入院し、早ければ1週間で退院できる時代です。早期退院、早期社会復帰を目指してください。ご家族は『高齢だからゆっくり』と言いますが、実は逆です。高齢だからこそ、日常生活への早い復帰が求められます。歩かなければならない、動かなければならない日常生活自体が、機能の維持に役立つのです。医師や看護師や専門家に相談し、根治を目指した治療を受けていただきたいと思います」