- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

家族はどうサポートすればいいでしょうか? 高齢がん患者と認知症

認知症患者さんへの対応で大事なことは何ですか?

前述のように、認知症の患者さんへの対応は、まず本人の意思を確認することが大事です。

「がん治療は、始めるとしっかり続けなくてはいけないため、最初の治療の意思決定が他の疾患より大事になります。家族が『全面的にサポートします』といって抗がん薬治療を始めても、こんなに負担だとは思わなかったと『途中でやめたい』と家族が言い出すことがあります。患者本人がどうしたいかが一番大事ですが、本人が自分で薬の管理などができないとなると、家族のサポートなしではがん治療は成り立ちません。ですから、家族が無理となると、治療を中断せざるを得ないことも多くあります」

このような事例が続いたこともあり、東病院では主治医が最初に、「家族が全てを見守らないと治療が安全に行えない」ことをしっかり伝えるようになったそうです。

その他、本人や家族が積極的に治療を望まないこともあります。また、「手術だけで術後補助化学療法は勘弁してほしい」など、治療の強度を落とす例も多いそうです。

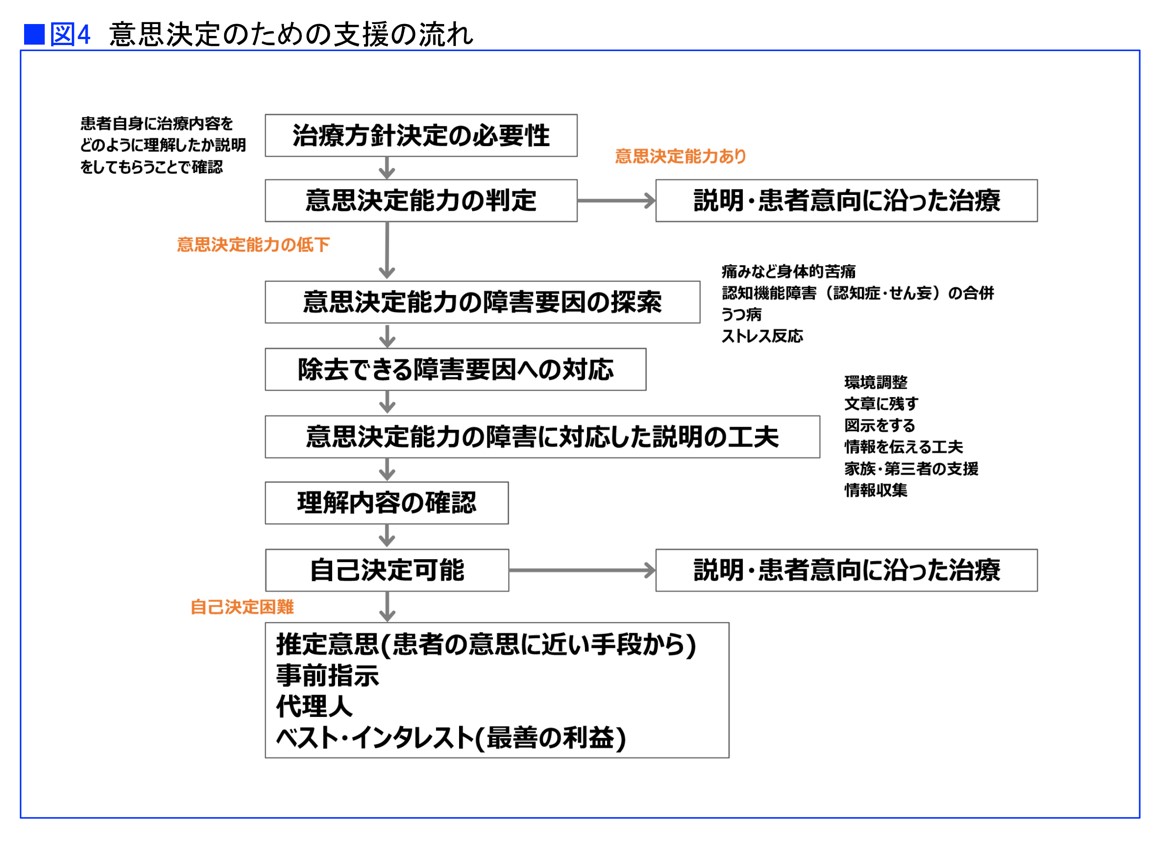

「日本ではがん治療の自己決定は他の領域より進んではいるものの、まだ徹底していない面があります。また、2014年に『障害者権利条約』を批准してから、とくに高齢者や認知症の人の意思決定支援、本人が自分のことを決められるよう可能な限りサポートすることを社会的にも強調されるようになってきました。しかし、認知症だから決められないとの誤解がまだ残っています。そこで、医療者もご家族も、まず患者後本人がどうしたいかをもっと大事にしてもらいたいですね」(図4)

がんと同じように、海外では認知症の告知を受けてからの予後が出てきています。

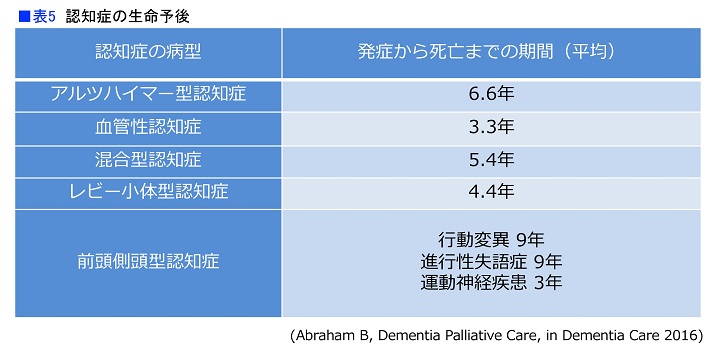

「認知症があったとしても、家族の支援があれば、通常の高齢者と大きくは変わらない治療を受けることができると思っています。ただ、一般的にはがんが予後を決めることが多いですが、アルツハイマー型認知症や、血管性認知症は、認知症の進行が余命を決めることがあるため難しいです。日本でもいずれ出てくると思いますが、がんと同じように認知症の告知を受けてから亡くなるまでの予後が出てきています。海外のデータでは、認知症全体では大体4.6年くらいといわれています。5年生存率では50%くらいです」(表5)

家族へのアドバイスは?

「認知症でもほとんどの方が自分で意思決定することができるのです。まずは患者さんがどうしたいのかを、ご家族はしっかりご本人と話し合って欲しいですね」

本人の意思決定ができる・できないは、認知症とは別の話です。

「日本ではどうしてもスティグマが強いので、認知症と診断されると本人はわからないとか、何も決められないとか周りがそう見なすことが多いのです。でも、そうではないということをご家族に知ってもらうことが大事だと思います」

また、自己決定権を家族が取り上げてしまうと、患者さんは生きる希望を失うことにもなりかねません。

「自分は何もできないと自信をなくしてしまったり、しょうがないからとすべて家族まかせになってしまいがちです。そのようなことで、患者さんが生きる喜びを奪われてしまうのはもったいないと思います」

認知症進行を予防しつつ、がん治療を行うためには?

最認知症予防・進行予防については、糖尿病がある場合とそうでない場合の脳梗塞発症リスクは2~4倍高いことがわかっているため、しっかり治療して脳梗塞の予防をすることが大事です。

そして最後に、小川さんは次のように締めました。

「どうしてもがん治療中はだるいから外に出たくない、また寒い時期には風邪をひかないようにと家にこもりがちになります。しかし、糖尿病などの併存する疾患があれば管理をきちっとしながら、日常生活での運動を行いましょう。散歩でもいいので、毎日続けることが認知症の進行予防には大事だといわれています。あとは、タバコはよくないですね。認知症進行予防はおそらくがんと同じではないかと思います」