- ホーム >

- 検査・治療法 >

- 他疾患合併患者さんのがん治療

血糖をコントロールしながら、まずはがん治療を 糖尿病とがんの発症には関連あり

薬物療法を受けるときの注意は?

細胞障害性抗がん薬や分子標的薬にも血糖値を上げやすいものがあり、適宜、注意しながらの血糖コントロールが続けられますが、「とくに注意を要するのがステロイド薬と免疫チェックポイント阻害薬です」と中山さんは指摘します。

抗がん薬投与の際、吐き気止めとしてステロイド薬の併用が欠かせませんが、実はこのステロイド薬がインスリン抵抗性を促進させてしまうというのです。とはいえ、抗がん薬投与時に制吐剤を使わないわけにはいかず、このときもインスリン投与で対応するとのこと。

「副作用の様子を見ながら、抗がん薬投与時のステロイド薬を減量することもありますが、それでも血糖値は上がってしまいます」と中山さん。

そもそも糖尿病でない人でも、「ステロイド性糖尿病」といって、ステロイド薬投与によって糖尿病を引き起こすことがあるほど、ステロイド薬は血糖値上昇を促進させてしまうのです。

また、「頻度は低いものの、免疫チェックポイント阻害薬はときに膵臓のランゲルハンス島に炎症を起こし、インスリンを産生するβ細胞を破壊してしまうことがあります。そうなると、あっという間に1型糖尿病を引き起こしてしまうので、最も注意が必要です」と中山さん。これは、糖尿病の有無に関係なく起き得ること。起きた場合は、やはりインスリン投与で対応します。

「がん治療中の血糖値上昇に対する戦略は、時期を逸することなく適切なタイミングでインスリンを使うこと。速やかに血糖値を下げる最も有効な手段がインスリンです。また、インスリンには副作用が少なく、抗がん薬との相互作用もないため、がん治療中の血糖コントロールには最善の方法なのです」

抗がん薬の効果や副作用に与える影響はありますか?

糖尿病があることで抗がん薬の副作用が強く出たり、抗がん薬の効果自体を低下させてしまうこともあると中山さんは指摘します。

「たとえば、糖尿病性神経障害のある人は、抗がん薬のしびれの副作用が重なって症状が強く出てしまうなど、抗がん薬の副作用が増幅することがよくあります。また、抗がん薬の効果に関しても、糖尿病によって血流障害を起こしている場合、抗がん薬が目的の場所に到達し切れなかったり、行き渡りづらくなるなど、効果そのものが低下してしまうこともあります」

頻度が高いわけではないものの、糖尿病を合併している場合にはこうした可能性も常に考慮する必要があります。

糖尿病の薬メトホルミンに抗がん作用のデータも

現在、2型糖尿病の治療薬として主に使われている薬剤にメトホルミンがありますが、メトホルミンには抗がん作用があるとのデータが出て、注目されています。

「メトホルミンの抗がん作用については、データもありますし、論文も出ています。がん領域ではあまり取り上げられていませんが、糖尿病領域では注目されています」と中山さん。これは、糖尿病患者さんにとっては嬉しいニュースと言えるでしょう。

「逆に、同じく2型糖尿病薬ビオグリタゾンについては膀胱がんを誘発する可能性が指摘されているため、膀胱がん治療中の人には使わないなど、膀胱がんの既往がある場合には慎重に使用することになっています」とのこと。薬剤選択には専門的知識を有する細心の注意が欠かせません。

糖尿病を併発しているがん患者さんの心構えは?

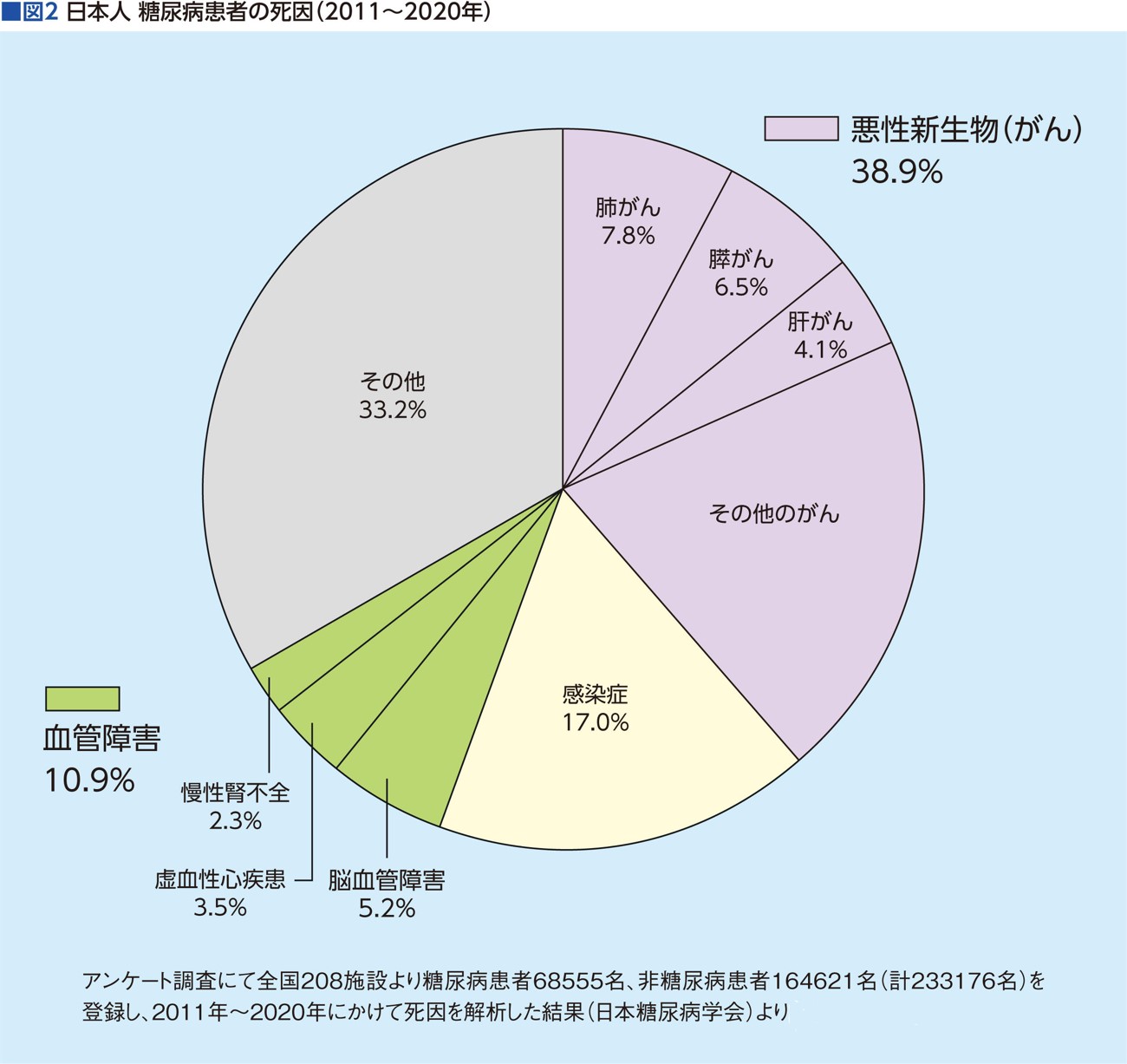

「もともと日本人は、欧米人に比べて、心筋梗塞や脳卒中といった心血管系の病気で亡くなることが少ないのです。そういった背景もあるのかもしれませんが、糖尿病患者さんの直接の死因が、糖尿病による合併症より、がんによるもののほうが多いというデータが出ています」と中山さんは指摘します(図2)。

糖尿病を併発しているがん患者さんの心構えについて、中山さんは以下のようにアドバイスします。

「糖尿病治療もがん治療もどちらも大事です。けれども、まずは命に直結するがん治療を優先させることを考えましょう。がんをしっかり治して命を救うためには、がん治療を完遂させなくてはなりません。そのために、必要な場合は躊躇せずにインスリンによる血糖コントロールを行ってください」

そして最後に、こう話して締め括りました。

「がんと糖尿病、両方を診る病院が全国にそう多いわけではない現状では、がん治療、糖尿病治療、ともに専門医の門戸を叩くことをお薦めします。そして、どちらの医師にも合併症があることをしっかり伝えることが重要です。できれば、双方の先生に連携してもらうのが理想です」