細胞シートで食道がん治療後の粘膜を再生

内視鏡手術後の食道狭窄

2007年からは大阪大学の心臓外科と共同で重症心不全の人に、足の筋肉細胞を使って細胞シートを作り、機能を回復する研究も行っている。

そして、もう1つ大和さんたちがターゲットにしているのが、筋ジストロフィなどの遺伝子疾患とがんだ。

遺伝子疾患は、羊水検査などで診断はできても、まだ治療法がない。しかし、ヒト由来の細胞シートを使えばお腹のなかにいるうちなら、拒絶反応もなく治療することも可能なはずだと考えたからだ。

一方、がんは圧倒的に患者数が多い。大和さんは、「がんは外科的に切除するのが1番確実ですが、進行して取りきれないこともあります。また、脳や腎臓、肝臓など命に係わる臓器の場合は、機能を維持するためにがんを取りきれないこともあります。このとき、再生医療で臓器を再生できれば、取れる可能性も出てきます」

臓器の機能を維持するために、がんの切除範囲が制限されてしまうことは、よくあることだ。ここに、再生医療を生かせないか、というのである。

その手始めとして、2008年から食道がん治療に細胞シートを利用する臨床研究が始められた。

食道がんは、がんの中でも手術が大がかりなことで知られている。進行すると首、胸、腹と3カ所からメスを入れて食道やリンパ節を切除し、胃を釣りあげてつなぐなどの再建術も必要になる。

体力の消耗も激しいため、社会復帰にも時間がかかり、3カ月ほどの入院が必要だ。しかし、最近では検診などで早期発見された人を対象に内視鏡手術が行われるようになった。これならば、体への負担もはるかに少ない。今では、内視鏡手術でも粘膜だけではなく、その下の粘膜下層まで切除(内視鏡的粘膜下層剥離術、ESD)できるようになった。

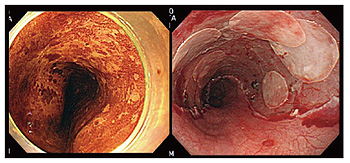

ところが、ここにも難題があったのである。大和さんは「内視鏡による粘膜下層剥離術で食道全周の3分の2以上を切除すると手術後に潰瘍ができ、食道がキューッと狭窄して、水も飲めないほどになるのです」と語る。

そこで、患者は食道に風船を入れて膨らませたり、狭窄させる筋肉を切り裂くなどの処置を受ける。ところが、これがかなり痛いらしい。「食道がんの患者さんは男性の酒飲みやヘビースモーカーに多いのですが、彼らが涙を流すくらい痛いのです」と大和さんは語る。それを、40回、50回と繰り返さなくてはならない。患者さんのQOL(生活の質)は著しく低下する。

「ステントを食道に留置して狭窄を防ぐ方法なども研究されたのですが、ほとんど効果はありませんでした」と大和さん。

貼るだけで狭窄を防止

ここに、細胞シートが威力を発揮するのである。

大和さんによると「狭窄が起きるのは、食道粘膜が剥がれて筋肉が露出し、食道の内側に炎症が起きるから」なのだという。膝を擦りむいて水で洗うとキュッとしみるのと、同じようなものだそうだ。

実際には、食道がんの手術後は、神経も損傷されているので、飲食物を飲み込んでしみると感じることは少ない。しかし、狭窄は起こる。食道全周の4分の3を切除すれば、狭窄は必発だそうだ。そのため、内視鏡的粘膜下層剥離術の適応は基本的には全周の3分の2以下となっている。

手術後のこうした傷に細胞シートを貼れば、筋肉の露出からくる炎症を防ぎ、食道狭窄を防ぐことができるのではないか、と大和さんは考えたのである。

そこで、まず犬で研究を始める。食道に内視鏡的粘膜下層剥離術を行うと、真っ赤になり、多数の炎症細胞が認められた。ここに細胞シートを貼ると、組織が厚くなり、炎症が治っていた。

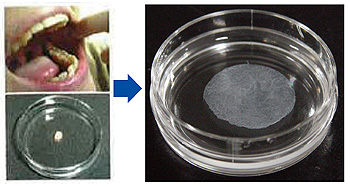

安全性と効果を確認したのち、10人の患者さんに細胞シートによる再生治療を実施した。シートに使ったのは口腔粘膜の細胞だ。「増殖がよく、傷痕が見えにくい。皮膚のように固くなったりしない」といった理由で、口腔粘膜の細胞シートは、さまざまな組織の再生に使われるそうだ。

まず、頬の内側から筋肉の少し上(粘膜筋板)まで組織をとってくる。修復する食道の傷の大きさにもよるが「小さければ6㎜ぐらい」だそうだ。これを温度応答性の培養器材で培養する。1週間で128倍に増殖し、2週間で直径2㎝の細胞シートができる。

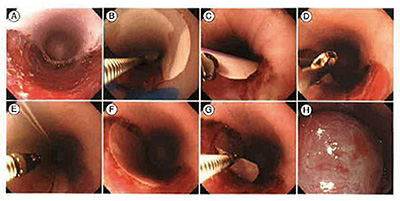

これを、食道全周の4分の3ほど剥離したケースならば、剥離部位に9枚ぐらい貼る。「がんを切除し、そこに内視鏡で1つひとつ細胞シートを貼っていくのです」と大和さん。細胞シートには、自然のノリがあるので傷口に置くだけで接着する。すると、さらに増殖を続け3日ほどで傷口を覆い尽くすそうだ。

まさに、絆創膏のように貼っておくだけで傷口を修復できるというわけだ。その結果「10例中9人で狭窄が防げました」と大和さん。狭窄が起きた1例も、ふつう食道に風船を入れて膨らませたりするバールーン処置を40~50回ほど必要なのに、20回ほどと半分で済んでいる。全く効果がなかったわけではないのだ。

なお、修復された食道の組織は「調べた限り、食道粘膜と変わりはなく、周囲と見分けがつかなくなる」という。

臨床試験の結果をまとめて、大和さんは「食道がんの細胞シートによる治療を、先進医療の適応にする準備をしているところ」だそうだ。

食道以外にも研究は進む

食道がん以外の領域でも研究は進んでいるという。例えば、大腸がんでも内視鏡的粘膜下層剥離術による穿孔を細胞シートで塞ぐ研究が進んでいる。肺がんの場合も切除部分が伸縮しなくなり、換気能力が低下するため、ここに細胞シートを貼って修復する研究が進んでいる。

「細胞を増殖させて臓器を作るのはまだハードルが高い」(大和さん)が、歯周組織や膝の軟骨欠損、糖尿病による皮膚の潰瘍にも細胞シートによる再生治療の研究が進んでいる。皮下にミニ肝臓を作ったり、血友病などで欠損した機能を補う研究も進んでいる。遠く思えた再生医療も、もはやごく身近なところまで来ているのである。