患者さんと会話しながら、脳機能を確かめつつ行う驚異の脳腫瘍手術

解剖・機能・組織の情報をモニターに

脳腫瘍の中でも、とりわけ手術に苦労するのが、神経膠腫。脳の実質部から発生し、じわじわと周囲に食い込んでいく。正常な組織との境界がはっきりしないのもこの腫瘍の特徴だ。

「取り過ぎれば障害が残るし、残れば再発して生命予後が低下する」。腫瘍の摘出率が上がるほど治る率も高くなることはわかっているが、これまでは脳の機能領域がどこにあるのかもよくわからず、限られた経験と情報の中で手術が行われていた。安全を考えれば、取り残しがどうしても出る。

これに対して、村垣さんらが開発したのが、情報誘導手術。東京女子医大の村垣さんら脳神経外科と先端工学外科、それと同大・早稲田大学共同先端生命医科学系教授の伊関洋さんらが中心となって進めてきた技術だ。

村垣さんは、「従来の手術は、自分の目で見て、手で感じ、脳で判断して行われていました。これに対して、誰がみてもわかる客観的な情報を集めて摘出範囲を決定し、合併症を残さずにできるだけ腫瘍を摘出しようというのが、情報誘導手術です」と語っている。

具体的には、脳の解剖学的情報と機能的情報、さらに組織学的情報から得たデータを駆使して、切除する範囲を決定する。

解剖学的情報とは、MRIを中心とした画像情報。従来は、術前と術後にしか撮影できなかったが、MRIを手術室に導入。術中にMRIを撮影することによって、手術部位のナビゲーションやどこに腫瘍が残存しているか、リアルタイムでわかるようになった。

機能的情報は、脳の機能部位を示す情報だ。手術中に脳に電気刺激を加えて、手足が動くか、会話ができるか、反応に変化がないかをみる。これによって、切除してはならない部位はどこか、腫瘍内に機能部位があるかどうかなどがわかる。

「脳には個人差があり、言語野も9割は左脳にありますが、右脳にある人もいる」と村垣さん。

もう1つが組織学的情報だ。組織が腫瘍なのかどうか。摘出標本を顕微鏡でみる術中迅速病理診断が一般的だが、情報誘導手術では、より結果が早くわかる術中蛍光診断やフローサイトメトリーなども活用している。

術中蛍光診断では、手術前に5アミノレブリン酸という診断薬を服用。すると、代謝産物が腫瘍に蓄積され、一定の波長の光をあてると発光する。

フローサイトメトリーは、粒子の分布をもとに、組織の中に分裂期の細胞がどの程度あるかを示す検査。こうした検査によって、手術をしながらどこまでがんが広がっているかが、おおよそつかめる。

これらの情報を駆使して、安全に、できる限り腫瘍を摘出するのが、情報誘導手術なのだ。

産学共同で開発

こうしたアイデアが実現したのは、先端医科学研究所という産学共同の研究施設があるおかげだ。ここには、医療者と工学系の研究者だけではなく、各医療機器メーカーの研究者が集まっている。

アイデアがあれば、必要なメンバーが集結して開発プロジェクトチームができる。術中MRIがスムーズに行われるのも、MRI撮影が可能な専用手術台が開発されたからで、手術にもMRIの磁気に妨害されない機器が使われている。脳を電気刺激するための端子も、独自に開発したものだ。インテリジェント手術室には、さまざまなアイデアと技術が盛り込まれている。

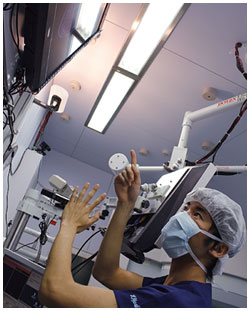

たとえば、執刀医が術中にMRI画像を見たいとき、ページをめくるように手を動かすだけで、その動きをカメラがキャッチし、モニター上のMRI画像をめくったり、拡大縮小してくれるという具合だ。

患者さんの立場になって指示する司令塔

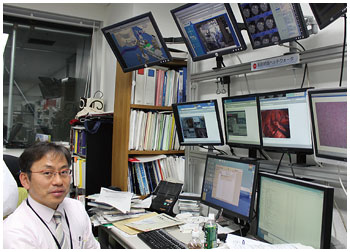

そして、情報誘導手術のもう1つの特徴が「手術戦略デスク」。いわば、情報誘導手術の「頭脳」、あるいは司令塔の役割をするのがこのデスクだ。

情報誘導手術で駆使される情報は、全て手術室のモニター画面に映し出されるが、それと同じ情報が、手術室からは離れた場所にある先端医科学研究所にある戦略デスクにも映し出される。このデスクには8つのモニター画面が設置され、手術情報だけではなく、手術室内の様子、誰が執刀し、誰がどんな動きをしているかも逐一わかる仕組みになっている。

実は、今回の手術の間、村垣さんはずっとこのモニター画面をチェックしていた。

「以前は私が執刀していましたが、今は3回に2回はここで見ていて、指示を出したり、執刀医とコミュニケーションをとり、必要時には手を洗って手術室に入るのです」

戦略デスクでモニター画面を見ていたほうが、「いつも冷静になって患者さんの立場から手術を見ることができます。どんな状況であっても患者さんが第1だからです」と村垣さん。

正確で安全な医療技術の普遍化を

情報誘導手術を実施してまもなく12年。神経膠腫の摘出手術は700例を越え、治療成績は明らかに向上している。腫瘍の摘出率は90パーセント以上。5年生存率も、がんの悪性度を示すグレード3の場合、ふつう25パーセント前後だが、女子医大で執刀した初発患者の場合70~75パーセント、1番悪性度の高いグレード4でも平均7パーセントに対して女子医大では19パーセント、グレード2ならば93パーセントと、高い治療成績をあげている。

最近は、術中MRIをできる病院も増えつつあるが、村垣さんの次の目標は「腫瘍を正確に摘出できるロボットの開発と意思決定の普遍化」だという。

情報誘導によって、かなりギリギリまで腫瘍を摘出できるようになったが、それでも正確な境界は不鮮明だ。機能領域でも切除して症状が出ない人もいる。

その場合でも、ベテラン医師は経験や知識に照らして切除範囲を判断している。その過程をプログラムにしたいというのだ。必要な情報の収集とそれを判断する思考プロセス、指示どおり正確に摘出するロボット。

それが完成したとき、治療成績はどこまで向上するのか、未来志向の手術に大きな期待が集まる。