光るがんをとらえ、取り残しや再発の芽を摘むICG蛍光検査法

違う方向からがんを発見

肝臓がんでも、画像診断は進歩しているが、やはり見つけられる大きさには限界がある。

「とくに、B型やC型の肝炎ウイルスから発症する肝臓がんは、5年で6~7割が再発します。おそらく、手術した時点でもうがんの芽はあったのだろうと言われています。こうしたがんの芽を見つけてとってしまえば、再発率を低下させることも可能だと思うのです」と、首村さんは話す。

そのために、術中エコーという検査も行われている。術中エコーは、お腹を開いて手術の最中に直接肝臓を見るので、精度は高い。だが、「割合、肝臓表面に近いがんは見にくいのです。また、がんが高分化型で正常細胞との違いが少ないとわかりにくい」という欠点がある。つまり、どの検査にも長所短所がある。したがって、がんの見落としを防ぐには、違う角度からがんを見分ける検査を組み合わるのが望ましい。

その1つとして、ICG蛍光法が期待されているのだ。肝臓のがん細胞は胆汁を作る能力は維持されているが、排泄能力が低下するため、肝機能検査のために注入したICGが、がんの病巣に溜まる。これを蛍光させると、どこにがんがあるかがわかる。これまでとは違う方法でがんをとらえてくれるのだ。肝機能検査で、ICGの安全性が確かめられているのも利点。

「ICG蛍光法が1番いい検査というのではなく、術前にわからないがんを、術中にエコーなどと組み合わせて見つける助けになればと考えているのです」と首村さんは言う。

HEMSの開発でより見やすく

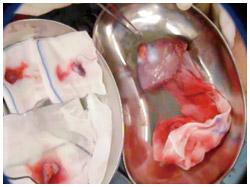

ICG蛍光によって切除された3カ所

国際医療福祉大学三田病院では、すでに胃がんのセンチネルリンパ節の同定に、ICG蛍光法を利用してきた。乳がん同様、胃がん手術でも患者さんの負担を少なくするために、センチネルリンパ節の探索が行われてきた。ここでICG蛍光法によって、胃がんのセンチネルリンパ節が見つけられることがわかった。さらに、HEMSが開発され、「以前は手術室を真っ暗にしてモノクロで光っているのを見ていたのですが、HEMSはカラーで、手術室の明かりを落とさなくても蛍光をみることができるようになったのです」

こうして、10年8月からHEMSを使ってICG蛍光法による肝臓がんの手術が開始された。1人目は、多発性の原発性肝臓がん。3カ所切除したうち、1カ所はエコーでは陰性、ICG蛍光法では陽性だった。しかし、これは病理検査の結果、がんではないことがわかった。がんではなくても、胆汁の流れがうっ滞すれば、肝細胞にICGが溜まって光る。擬陽性や擬陰性もありうるのだ。

がんの取り残しをなくし、再発を防ぐ

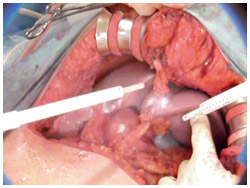

画面上で白く光っている部分が転移肝がん

冒頭の女性はHEMSを使ってICG蛍光法を行った2例目。

「大きく面に光っているのはがん。もう1つもがんだと思いますが、すでにがんが壊死しているのかもしれません。点々と光っている部分は、おそらく癒着でICGが溜まり、光っているのだと思います」と首村さんは説明している。

肝臓の外側区域にあったがんは、部分切除を行った。「縮小したので、部分切除でも十分安全域をとってがんをとることができた」そうだ。切除した組織の断端をICG蛍光法でみることにより、取り残しがないことが確認できた。病理検査で、がんかどうかがわかるまでにはまだ少し時間がかかる。

まだ、国際医療福祉大学三田病院では、肝臓がんの手術にICG蛍光法を取り入れたばかりだ。しかし、最近ICG蛍光法を行う施設が増えているので、ここ1~2年のうちには、何が擬陽性でどういう場合に擬陰性になるのかなど、診断基準もかなりわかってくるのではないかと、首村さんは見ている。

「ICG蛍光法は、肝切除の補助的な検査法です。手術前にわからなかったがんが、術中にICG蛍光法を行ってわかり、切除したらがんだった、ほかの検査ではわからなかったがんが、ICG蛍光法で見つかった、というような使い方ができるようになればいいと思っています」