人間以上に細かい縫合技術などをこなし、手術水準をレベルアップする ロボット手術で、より患者さんにやさしい治療を

大きく遅れた日本のロボット手術

ところが、日本はダヴィンチ導入の時点から、すでに世界に大きな遅れをとっているのです。

昨年の12月現在、世界では1200台のダヴィンチが稼働しており、うち900台がアメリカ、200台がヨーロッパで稼働しています。

日本はどうかといえば、たった5台しかないのです。しかも、「ダヴィンチの臨床試験は2002年に終わっているのですが、企業側の問題もあってずっと日本では医療機器として認可されなかったのです。やっと年内には認可されるだろうという段階です」と橋爪さん。

医療機器として認められていなかったので、これまでの手術は全て臨床研究として病院の負担で行われてきました。昨年末にようやく先進医療として認可されましたが、それもまだ泌尿器のみ。

これをきっかけに、九大でもダヴィンチによる前立腺がんの手術を復活させたところです。とても、ロボット手術が普及する環境にはなかったのです。

それとは対照的なのが、韓国です。韓国のヨンセイ大学の医師は、日本の大学病院で胃がんの内視鏡手術を勉強するために来日。帰国後、ダヴィンチが韓国にも導入され、胃がんのロボット手術を始めました。それが、今では世界1の症例数を誇っているといいます。

実は、ダヴィンチを使って胃がんの手術を世界で初めて行ったのは九大なのですが、その後4~5年の間に韓国では22台のダヴィンチが導入され、ヨンセイ大学だけでも5台が稼働しています。韓国では拠点病院に患者が集まること、さらに保険でダヴィンチの手術もカバーされることから、たちまち症例数が増えていったのです。泌尿器や婦人科でもロボット手術が進んでいるそうです。

「日本の保険では先進医療はカバーされないので、こと医療に関しては、日本は先進国ではなく発展途上国なのです」と橋爪さんは嘆いています。患者さんが失っている利益もまた大きいのです。

その間に欧米では多くのニーズやノウハウが蓄積されてきました。さまざまな手術の情報が集積され、メーカーが回収、新たな技術開発につなげています。

「日本は、産業ロボットをみてもわかるように、非常に高度のロボット技術を持っているのですが、それが医療に活かされていないのです」と橋爪さん。

がん治療でもドラッグラグはよく問題にされますが、実は医療機器に関しては何を基準に認可するのか、ガイドラインもなく、承認までに非常に長い年月がかかるのが現状です。こうしたリスクもまた、国内メーカーが医療機器の���発にしり込みする理由になっているのです。

このような海外での動きに対向して、ようやく日本でも大学とメーカーがプロジェクトを組み、国産ロボットの開発が始まりました。

内視鏡ロボットでリンパ節郭清も

橋爪さんによると「1999年から国の援助を受けて国産ロボットの開発が始まり、今、第3、第4世代のプロトタイプの手術支援ロボットができている」そうです。

この国産ロボットは、「重要な生体情報を視覚的に術者に提供する」「ロボットを小型化してより正確な手術をする」「手術中にリアルタイムでがんの位置情報を術者に提供する」などを目標に開発されています。

すでに、2002年にはこの国産ロボットを使って東京と富士宮間で遠隔ロボット手術を実施、ブタの胆のう摘出手術に成功しました。2005年には福岡とソウルをインターネットで結び、福岡から送られてくる3次元の画像を見ながらソウルで術者が遠隔ロボット手術を行うことにも成功しているそうです。

2002年、東京~富士宮間でわが国初の日本製手術支援ロボットで遠隔ロボット手術が行われ成功

「術者は手を消毒する必要もなく、オフィスでスーツを着たままでも手術をすることが可能」と橋爪さんは遠隔ロボット手術の将来像を語っています。その分野の専門家が、世界中どこからでも手術を行うことが可能なのです。

さらに、1番新しいのは内視鏡の先端にロボットの手を付けて鉗子を動かし、手術できる内視鏡ロボットです。最近始まった「皮膚を切らない手術」(NOTE)にこの内視鏡ロボットを応用すると、口や肛門などの穴から内視鏡ロボットを挿入して手術をするので、腹腔鏡手術のように腹腔鏡を挿入する皮膚の傷もないわけです。

インドでは胃内視鏡を口から入れて虫垂の切除術に成功しました。これを安全かつ確実にできるようにしたのがこのロボットです。橋爪さんによると「技術的にはほぼできあがっている」といいます。こうしたロボットを口から胃にいれて、胃壁を貫通させて腹腔内に出し、胃の周囲のリンパ節郭清まで行えば、表面的にはどこにも手術跡は残りません。

人間を上回る感覚を持つ!?

ダヴィンチでは、触覚がないことが指摘されていましたが、日本製ロボットでは人間を上回る感覚をもたせることが可能だといいます。「ダヴィンチは、強い力で組織を傷つけてしまう危険もありましたが、我々のロボットでは人間が関知できないような接触でもセンサーがとらえて術者の手元に力覚をフィードバックさせることができます」と橋爪さん。ロボットのほうが敏感に感触をとらえて、術者にフィードバックしたり、力の加減をコントロールしてくれるのです。

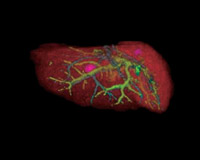

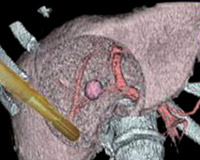

さらに、ロボット手術を強力にバックアップするのがイメージング技術の進歩です。たとえばナビゲーションシステムでは、手術前にとったCT(コンピュータ断層撮影)やMRI(核磁気共鳴画像法)の画像を実際に手術をしている部分と組み合わせることで、より正確な手術が可能です。たとえば肝臓がんを手術する際、術前検査の3次元画像を内視鏡画像上に組み合わせると、血管の走行やがんの位置が1ミリ以下の単位で正確に透視できます。これを見ながら手術を行えば、血管を損傷することもがんの取り残しもなく手術できるのです。

最近では肝機能の評価までできるといいます。たとえば、肝臓を3分の1切除してがんを完全に取りきるために、もう少し切除したいとします。すると、切除によって肝機能がどれだけ維持されるか、シミュレータでチェックしながら手術を進められるのです。がんはとれたけれど、予想以上に肝機能が低下してしまったといったことも防げるのです。

「ロボットは、人間の手で行う以上に正確な手術を行い、かつ目で見えないもの、細い血管や糸なども確実に見えるようにしてくれる道具なのです」と橋爪さんは語っています。

肝臓の血管や腫瘍の位置について、術前検査の画像を腹腔鏡のモニター画像上に

3次元的に重ね合わせることで、手術中の血管損傷やがんの取り残しを防ぐ

年内には心臓手術でも認可が下りる見通し

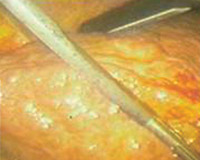

内視鏡ロボットを用いて手術を行う橋爪さん

今、カプセル内視鏡が注目されていますが、橋爪さんたちは遠隔操作で内臓の観察や手術までできるカプセルロボットの研究も進めています。これができれば、「寝ている間にカプセルを飲んで、目覚めた時には自動診断で治療まで終わっている」ことも夢ではないのです。

ダヴィンチは、おそらく年内には東京医科大学と金沢医科大学では泌尿器だけではなく心臓手術でも認可が下りる可能性が高いとのこと。九州大学では、がんを含めて消化器の手術にダヴィンチを応用するべく、先進医療の申請をしているところです。

2011年の春には九大にイノベーションセンターが設置され、産学共同でロボット開発から臨床試験まで行われます。

「今は、胃がんや大腸がんも、表面にとどまっている早期がんが内視鏡手術の対象になっていますが、内視鏡ロボットなら、表面より奥の筋層や漿膜まで胃壁の全層を切除できます」と、橋爪さん。これはもう極めて近い現実です。日本もロボット技術を医療に活かし、より患者さんにやさしい手術を実現して欲しいものです。