血管内治療を駆使して患者の症状緩和・QOL向上を図る 保険のきく唯一の医療機関「ゲートタワーIGTクリニック」最前線ルポ

症状の改善が目的

実は、現在、堀さんの手がける「血管内治療」は、従来の「動脈塞栓術(TAE)」にとどまらない、新しい治療法だ。カテーテルよりも細い「新生血管」を塞栓する。

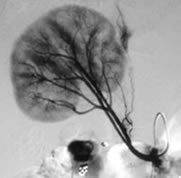

肝臓がんの場合、がんに栄養を送る血管が、ほとんど肝動脈に絞られるため、塞栓がしやすい。これをいわゆる「肝動脈塞栓術(TAE)」と言う。

ところが、他のがんの場合、新たに「新生血管」という栄養血管を動脈から導き出す。いろんな方向からがんに向かって何本も延びてくる。そこで、それらをすべて塞栓するのは困難だが、できるだけ多くの栄養血管を探し出し、そこに塞栓物質を流して、塞栓する。

また、肝臓がんには抗がん剤があまり効かないが、他のがんでは期待できるものもあり、それも合わせて個別に治療法を考えていく、という。そこがTAEと広い意味での「血管内治療」との違いだ。

肝臓がん以外で、堀さんが血管内治療を行うのは、基本的に、標準治療を終えた人たちだ。がんが引き起こす痛みや呼吸困難など、患者の抱える症状を改善する。

「患者さんには、『治ります』ではなく、『今困っている症状を取りましょうね』と話します。そういうスタンスです。がんを小さくして、休眠状態にすることによって、たちまち症状が改善することがあります。がんが90パーセント小さくなれば、また大きくなるまでの間、患者さんは結構らくな生活を送れるじゃないですか。それで1~3年うまくいく方もおられます。経過観察を続けながら、QOLを下げない治療法を考えていくのが大事です」

肝動脈塞栓術の症例数は全国一

症状の改善については、気管支に近い縦隔リンパ節や肺門リンパ節にがんが転移し、リンパ節が腫れている人9人(46~71歳)を対象に、同クリニックで塞栓術を行ったデータがある。

この9人は、腎臓がん、乳がん、食道がん、肺がん、前立腺がんの人たちだ。

9人のうち7人が「呼吸困難」や「痛み」といった症状を抱えていた。今後さらにリンパ節が腫れて大きくなれば、気道や上大静脈を圧迫して、気道狭窄や上大静脈症候群(上半身がむくみ、頭痛や呼吸困難などを起こす状態)を起こす恐れがあった。

この状況で、抗がん剤治療や放射線治療ができない場合、ふつうは狭窄が起きてから、それを広げる対症療法しかない。

一方、塞栓術では、リンパ節転移そのものの縮小を図り、うまくいけば狭窄を防ぐことができる、という。

塞栓術を1人2~4回、平均2.8回行ったところ、9人中6人でリンパ節の腫れ��小さくなった。「呼吸困難」を抱える4人中2人、また「痛み」のある4人中3人で、症状が改善した。副作用は術中の軽い痛みのみで、合併症を生じた人はいなかった。

「症状のあった7人中4人に改善が見られ、治療効果があったと判断しています」

同クリニックでは、開院から約3年間に、延べ2152人を治療し、そのうち塞栓術を行ったのは906人だ。

塞栓術の治療数は、現在国内1で、原発性の肝がんのTAEは昨年だけで約384人。同様のTAEを大学として最も多く手がけている某大学病院の「年間約250人」をはるかに上回っている。

原発性の肝がん以外では、大腸がんや乳がんの肝転移、肺がん、リンパ節や骨に転移したがんなどが、塞栓術の対象になる。

乳がんの再発・転移も治療

このクリニックでは、再発・転移した乳がんの治療も行っている。

たとえば、Aさん(47歳)の場合、2000年12月に発病し、手術後、抗がん剤治療や放射線治療をした。約5年後、右の胸壁と肋骨に転移し、次第にがんが盛り上がってきた。痛みが出てきた。抗がん剤治療を再度受けたが、効かなかった。「標準治療」を一通り受けた後、Aさんは主治医から「これは乳がんの再発でどうしようもないです。あきらめてくれますか」という説明を受けた、という。

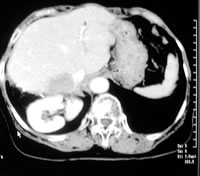

そして、堀さんのクリニックを受診した。大胸動脈にカテーテルを進めて血管造影すると、がんが染まったので、塞栓術が行われた。すると3カ月後、3センチあったがんが10分の1以下の大きさになり、5カ月後には画像上見えなくなった。がんが縮小し、痛みもなくなった。現在は数カ月ごとにCT検査をして様子を見ている、という。

2005年3回の血管内治療を施行。腫瘍はほぼ消失した

「局所を治療することによって、ご本人のQOLがよくなることが、しばしばあります。それを狙っています」

堀さんがもう1人、乳がんの治療例を挙げた。Bさん(59歳)は約10年前に手術と抗がん剤、次いでホルモン療法、放射線治療をした。発病の5年後、頸部のリンパ節と肝臓への転移が見つかる。そこで抗がん剤治療を再開したものの、効かなかった。

2004年10月、Bさんは「痛くてたまりません。何か治療ができませんか?」と堀さんのクリニックを受診した。がんが大動脈の周りから縦隔膜に転移し、胸壁を突き破って皮膚の表面に出てきていた。これは専門的にカリフラワーと呼ばれる状態で、かなり深刻な状況だ。

堀さんらは、マイクロカテーテルを内胸動脈に進め、抗がん剤を入れ、塞栓術を行った。その結果、次第に痛みが治まり、がんは3カ月後20分の1ほどの大きさに縮小した。

「塞栓したら、その瞬間から痛みが治まってくることも、よくあります。治療がうまくいけば、数日で痛みが取れてくるので、この点は、放射線治療よりもずっと早いですよ」

また、Bさんは首の鎖骨上リンパ節への転移を抱えていた。この部分には血管が多くある。リンパ節が大きくなり、血管を巻き込み、圧迫して血流が悪くなると、顔や腕が腫れて、痛みが出てくる。腕が動かなくなる。命をおびやかす、深刻な状況だ。

堀さんは首の血管1本1本にカテーテルを入れ、塞栓をした。3カ月経つと、リンパ節が小さくなり、首・腕の腫れと痛みが軽くなった。

結果的に、Bさんは腹部のリンパ節転移で血流が悪くなり、肝不全で亡くなった。腹部のリンパ節の場合、同じ血管からリンパ節と腸へ血液が流れていることがある。抗がん剤や塞栓物質をリンパ節に流したとたんに、腸にも流れ、腸が腐ってしまう恐れがあり、血管内治療ができない場合がある、という。

「ご本人は、亡くなるまでの間、痛みが治まって、非常に喜んでおられました」

以後2005年2月まで腫瘍の増大はなく、疼痛もコントロールされた。

上写真は2000年4月、下は2000年7月時点

保険のきくクリニック

次々と再発するがんの場合、塞栓術だと、しょっちゅう行わなければならない。そんな、 “もぐら叩き”のような局所療法よりも、むしろ全身を抗がん剤で治療し、小さな芽をすべて摘むほうがいい、という考え方もある。堀さんもうなずく。

「標準治療ができる方は、診療ガイドライン(あるいはそれに代わる標準的な治療)に準じて、まずそちらの治療をされることをお勧めしています。

ただ、肝臓のがんで、塞栓術のほうが手術よりもがんを壊死させる確率が高く、合併症も少ないと判断した場合など、エビデンスのあるケースはやります。何でもかんでも血管内治療というのではなく、大きく見渡しながら、位置づけをよく判断しながら進めることが大事でしょうね」

意外にもこのクリニックは、血管内治療専門のクリニックとして日本で唯一、保険診療で血管内治療をやっている。

「金持ちだけ相手にするような診療は、やりたくなかった」と、堀さんが真剣な表情で言う。最初は公立病院の中に血管内治療の専門施設を作ろうとした。が、医療機器にお金がかかりすぎるため叶わず、資金を集め、開業した。

クリニックの病室の窓越しに見える関西国際空港

「機械の値段が高いので、現在でも保険診療だと経営的にはしんどいです。採算性を上げるためにたくさんの患者さんを診ることになります。でも、それは悪いことではありません。患者さんをたくさん診ることで、技術力が上がりますし、技術力が上がれば治療成績も上がります。ただ、これ以上保険点数を下げられたら、どうやって経営を維持させようかという不安はありますね」

がんによるつらい症状を抱えていて、それが他の治療法ではどうにもならないとき、血管内治療によって改善できるかもしれない。

そんな選択肢として、これからも保険診療が続いてほしいと思う。