サポーティブケアセンターを新設 より積極的な患者支援と地域連携を目指す

ケアは病棟だけではない 治療生活全般をサポート

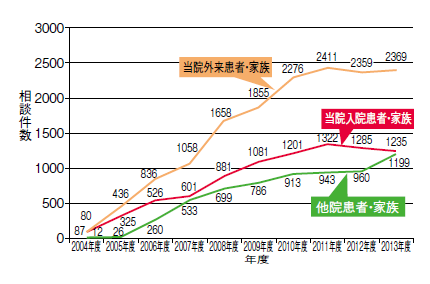

2014年4月、同病院では「患者・家族支援相談室」を大きく改組し、「サポーティブケアセンター/がん相談支援センター」を設置した。がん対策基本法の施設基準では「がん相談支援センター」という言葉を使っているが、「サポーティブケアセンター」はこの分野で先進的な動きをしてきた同病院の〝固有名詞〟だ。

「役割は、患者さんや家族からの心配事、相談事を院内の多職種で軽減、解決に向けた支援をすることです。そして、それでも対応し切れなければ、地域の医療・福祉従事者と協力して解決策を見出します。さらに難しい、例えば就業の問題などは社会と協働して解決策を探していこうというのがコンセプトです」

常時センターに滞在するのは看護師、社会福祉士など12名。医師、薬剤師、理学療法士や事務、社会保険労務士なども定期的に関わっている。毎日のミーティングに加え、週1回は具体的な相談内容について、それぞれの立場から意見を出し合っている。

体制を整えたケアセンターが目指すのは、治療開始から、入院、さらに退院後、そして終末期ケアまでカバーすることだ。

サポーティブケアセンター副室長で、同院副看護部長の栗原美穂さんは、その意図を次のように話す。

「現状では、手厚いケアは病棟に偏っているように思います。しかし、入院期間が短くなり、告知後の意思決定支援から退院後のリハビリや生活支援など、入院中だけでなく、入院前後の関わりも重要になってきています。退院後すぐに緊急入院してくる患者さんやインフォームド・コンセントで同意したあとに、『やっぱりその治療はしたくない』といったケースもあり、多岐にわたる患者さんの悩みには、初診時から様々な部門が関わることが大切なのです」

受け身ではない積極的な呼びかけで悩みを解決

ケアセンターでは、来室した患者さんのみの相談を受けるのではなく、積極的な患者さんへの呼びかけをモットーにしている。

寄せられる相談は幅広いが、統計的にみると、退院後の「療養場所」についてが6割に達し、「受診受療に関して」「社会的な問題」が続く。

坂本さんは「解決のためには院内はもちろん、地域の開業医さん、訪問看護師さん、ケアマネージャーさんなどに加え、自治体の生活保護や福祉の担当部署も〝チーム〟に入っていただきます」と話す。

地方からの入院患者さんの退院後に関しては、地元と���絡を取る。

「現場の意識は高く、初めてのアプローチでもスムーズに話が進みます」

そして、力を入れるのが相談にとどまらない積極的な施策だ。

「患者さんのニーズに沿って新しい分野を開拓しています。がん種ごとの患者教室や仕事との両立支援などのイベントを企画し、『相談部門をうまく使ってください』と呼びかけています。今後も増やしていきたい。現実的な解決策をご提示できるような活動を広げていきたいと思います」

坂本さんはセンターのさらなる拡充に意欲を見せていた。