より積極的な患者支援を スタッフ一体化で地域医療を支える

在宅でのカギは温かいコミュニケーション

同クリニックの特徴は、医師と看護師、薬剤師らが必ずユニットで訪問すること。お互いが積極的に行動して、よりきめ細やかな対応ができるように、そしてプラスアルファの効果を発揮しようという意図だ。

11月のある日、遠矢さん、看護師の井出美子さん、薬剤師の大須賀悠子さんの3人は、この日5軒目の訪問先である70代のAさん宅を訪れた。

奥さんとともに畳の部屋に車座になって診療が始まる。

「変わりはないですか?」

「こないだ買い物に行ってね……」

遠矢さんの問診の間に、手早く体温と血圧が測られる。

「異常ないですね」

「そうそう、こないだの血液検査の結果はどうでしたか?」

Aさんの問い掛けに大須賀さんがすぐに書面を提示し、1つひとつ示しながら、「数値はよくなっていますよ」と、丁寧に説明する。

奥さんも話に加わる。「去年の今頃は病院でしたものね。見違えるようです」

遠矢さんは生活の注意点を話した後に、「大事にいけば大丈夫ですよ」と、20分ほどの診療を終えた。

井出さんは「短い時間で準備や処置、薬の処方などを手分けして行います。そして話をたくさん聞くこと。医師には話しにくいことでも私たちには言えることがあるのです」とチームとしての連携を話した。

大須賀さんは言う。「家族の気持ちを大切にしています。みなさん、感じていることや希望は違うので、それを汲み取ることと、それを診療に結び付けることです」

ITの活用で事務量軽減と迅速対応化

1日に10カ所以上を訪れなければならない。目を付けたのが、設立当時に急激に広まったスマートフォンだった。

「ITで効率化、省力化を図ることにしました。スタッフの人数や努力といったことに頼るのではないシステム作りです」

情報共有と24時間対応、効率化ということをインターネットのクラウドサービスを利用することで実現させた。

「記録の入力は絶対に必要なことですが、医師や看護師にとっては多くの時間がかかる作業です。そこに時間をかけるよりも訪問先を1軒でも増やしたほうが地域のためになります。統計学的にみると、診療に割ける時間が50%増えました」

具体的には、医師や看護師が訪問先を出た後に、移動車中などでボイスレコーダーに患者の記録を録音する。内容は体温や血圧などカ���テに書く項目。これを在宅の看護師資格を持つスタッフに送り、カルテとしてまとめられ、クラウドサービスを通じてスタッフ全員が情報共有できるようになっている。

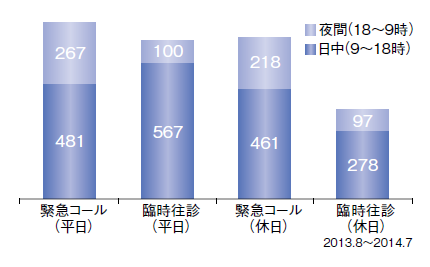

「急な連絡は24時間いつあるかわかりません。担当外の患者さんに対応しなければならないことも当然あります(図3)。カルテにアクセスしないと返答できないのですが、これならクリニックにいなくてもスマホでアクセスできます」

医療サポート充実に独自の提案が次々に

より効果的、効率的な在宅医療に対する取り組みはIT活用にとどまらない。この日の院内カンファレンスでは、「緩和ケアクリティカルパス」という表が医師スタッフから提案された。

「日々の診療で必要なことが後手に回らずできているかをチェックする表です。横軸を初診から看取り期までの時間軸とし、縦に医療、ケア、患者さんや家族への接し方などが並んでいます」

提案した篠田裕美さんが説明する。縦軸と横軸に沿って見ていくと、どの時期にどのような医療サービスが必要なのかがわかるようになっている。

「これまではなかったものだと思います。患者さんの病状を把握する上でも大いに効果的だと思います」

スタッフの特徴と力量、新たなシステム作りを組み合わせて、在宅医療を担っていく存在であり続けたいという。