1人で行う在宅医療から みんなで行う在宅医療へ

クラウドを使った情報共有

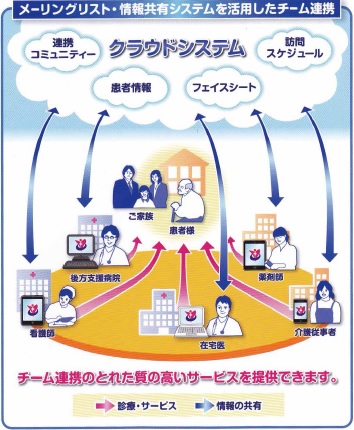

お互いにカバーし合う中で大切なのは、情報共有である。お互いの患者さんたちがどのような症状で、現在の状態はどうなのかといったことをしっかりと把握しなければならない。そこにもインターネットが活用される。

「クラウドコンピューティング」というシステムで、データをパソコン入力するのではなく、インターネット上で自分の患者さんの情報をASP事業者が管理するデータセンターのサーバーに保管。利用者登録を行った事業者にIDとパスワードが発行されるので、それを利用し連携する。管理者である医師が一人の患者さんに対して連携するスタッフを決めて招待する形になる。決められたスタッフが決められた患者さんの情報しか見ることができないシステムなので、情報が最新であるだけではなく、個人情報の漏洩はないというわけだ。

勉強会・研究会でレベルアップ

医師と歯科医師をカバーすることから始めたネットワークだが、訪問看護師やケアマネジャーなどとの関係も重要視している。

介護に関する研究会や勉強会を頻繁に開くなど活動を続けていると、次第に評判が広がり、遠方からの参加者も現れてきた。同じ横浜といっても地域環境も人間性も微妙に違うので、それぞれに合わせた形で進めていこうと横浜を東西南北に分けた4つのネットができた。それらが2013年に1つにまとまったのが、今の「在宅医ネットよこはま」だ。120人ほどの医師・歯科医師が登録しており、横浜市医師会とも協力し合いながら在宅の医師たちをサポートしている。また、一般の人々にも在宅医療の認識を深めてもらおうと、市民公開フォーラムも開催している。

一方で、横浜市は在宅医療の拠点整備を積極的に展開しようということで、横浜市医師会の協力を得て、市内18区のうち1区はすでに運用され、今年から10区が拠点事業を開始することを決めた。在宅医療に入る患者さんの相談にのったり、医師を紹介したり、介護従事者間の連携を促したりすることが大きな仕事だ。

連携は、医師同士や介護関係者などの間に限ったことではない。

「後方支援病院がバックにいるから頑張れるんです。在宅患者に救急対応が必要になった時などに受け入れてもらえるよう、提携書を交わして関係を強めています」

病院側にも提携のメリットはある。岡田さんは、勉強会や研究会に病院からも参加してもらい、在宅医療の現場を知ってもらうことで関係を深め、連携強化につなげようとしている。

連携システムで在宅��療のハードルを低く

岡田さんらの取り組みは通信事業会社のCMで紹介されたこともあり、地方からの問い合せも多い。

「全国から『医師同士の連携の難しさに悩んでいる。うまく機能させるにはどうしたらよいか』といった質問が多く寄せられます。できる限りのアドバイスをしており、すでにクラウドシステムを導入している地域もあります」

ただ、地方の問題も見えてきたという。

「地方に行くと病院のベッドが空いていて、わざわざ大変な在宅医療に取り組もうという機運が低いようです。在宅医療を希望している患者さんも多いはずなので、このような連携システムを導入することで在宅医療へのハードルが低くなることを願っています」

今後は、ネットワークの中に大病院も組み入れ、地域の連携をより強固にしていく方針だ。