患者さんの期待に応えるために院内スタッフ全員が唱える「ルール遵守と確認行動」

本人確認は「基本中の基本」

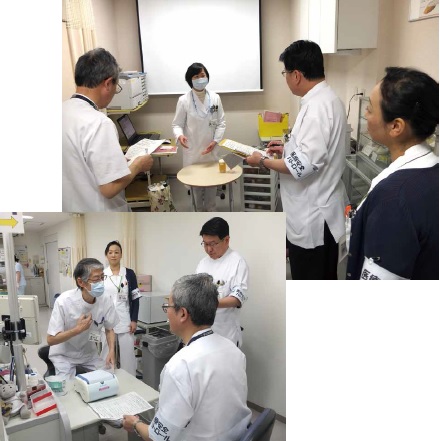

「緊急時はどこに電話しますか?」と副院長(乳腺外科)の黒井克昌さんがスタッフに問いかけた。

「Eコールです」

「番号は?」

2月13日、駒込病院の安全対策委員会は、抜き打ちの院内パトロールを行った。院長、副院長をはじめ、すべての職種からなる48名のパトロール員が各部署を回った。

「日ごろの安全への注意を確認するためです」と黒井さんたちは次々に現場を訪れた。

質問内容は、「今年のテーマは?」「患者さんを確認するときの方法は?」「インシデントが起きたときの行動は?」――など。インシデントとは、医療界で医療事故やそれにつながりかねない出来事を指す。

東京都では、1999年度より毎年共通のテーマを決め活動している。今年のテーマは、「ルールを理解し、確認行動を徹底する」。都が旗振り役となったことは、診療における安全管理の重要性が改めて注目されている表れだ。

黒井さんは「どんなに注意しても、人間がすることですからヒューマンエラーは起こります。それをいかに防ぐかが重要になります」と話した。

技術の進歩がヒューマンエラーの元となってしまうこともある。例えば、外来患者さんの待ち時間の有効活用のために導入している呼び出し受信機では、案内が「診察の順番が近づいていますので、案内の診察室前へお越しください」と「案内している診察室へお入りください」の2段階になっているが、1度目の案内で診察室に入って来てしまう人もいるので、注意を怠ると別人を別人のカルテに沿って診察することになってしまう。

「患者さんの本人確認は当たり前のことですが、一番大切なことです」

「安全マニュアルはどこにありますか?」

院内パトロールで成績が良かったのが、本人確認だ。フルネームを聞いて、復唱し、手持ちのデータを指差し確認する。可能な場合には、データを本人に見せて確認する。入院患者さんならリストバンドでの確認も加わる。まさに「こまごめセーフマン」の教えの通りだ。

院内パトロールでチェックするのは本人確認だけではない。AED(自動体外式除細動器)の位置、インシデントが起こったときの対応の手順など、現場のスタッフらを質問攻めにする。現場スタッフの〝正答率〟が低かったのが、「医療安全マニュアルはどこにありますか?」という質問だった。

多くのスタッフは書棚の分厚い印刷物を示したが、最も望ましい答えは「電子カルテにある」だ。スタッフらが日常業務で使用している端末から見られるということ。同病院では、3年ほど前に紙ベースを改めた。

医療安全対策室の石丸敦子さんは、「電子カルテのトップページにあるので、患者さんのベッドサイドでもすぐに確認できます。薬剤の取り扱いやインシデント発生時の対応などマニュアル改訂の頻度が上がってきたので、紙だと新旧が入り混じってしまいますが、電子カルテ上なら統一が容易です。マニュアルは我々の〝絶対ルール〟ですから」と、端末の活用について一層の徹底を図ると話した。

パトロールを受けた外科外来看護師の加藤仁美さんは、「日々気をつけることを改めて考える場になります。マニュアルにしても、いつも電子カルテで見ていますが、その大切さを再認識する機会になりました」とパトロールの効果を実感したという。

具体的な事例で注意喚起

同院の取り組みはパトロールだけではなく、院内スタッフ向けに「安全対策室ニュース」や「セイフティニュース」を発行している。内容はかなり具体的で、「ベッド際に設置されている機器の取り替え作業を安全に行うために」「他院で薬剤取り違えの事故がありました」といった事例を元に、画像をふんだんに用いて実践的な注意喚起、改善策を提示している。

取り組みは、患者さんの目に触れる院内の掲示板にも張られている。

また、医療界全体の課題として、別の意味の「安全」対策も浮上してきた。医療従事者が放射線治療や抗がん薬の調剤中にそれらに曝露されてしまうということへの対策だ。放射線曝露対策についてはすでに確立されているものがあるが、抗がん薬については「まだガイドライン(案)ができた状態で、これからの取り組みとなる」(黒井さん)。患者さんへの安全とともに、医療従事者への安全対策も考慮しながらの医療体制が求められている。